公元前138年的长安,秋霜刚染黄渭水岸边的芦苇。张骞站在未央宫前的石阶下,指尖攥着那柄缀着牦牛尾的符节,尾毛被晨风吹得贴在指缝里,有点扎人。他刚听完汉武帝的嘱托,“通月氏,断匈奴右臂”这六个字像烧红的烙铁,烫在心里。身后传来妻子的低泣,他回头时,只看见她把刚做好的棉鞋往包袱里塞,指腹蹭过鞋帮上绣歪的祥云——那是她熬了三个夜晚的活计,针脚里全是没说出口的牵挂。

那天午后,张骞带着一百多个随从出了陇西。队伍里有个匈奴人叫堂邑父,箭术好,总背着个皮囊,里面装着晒干的野果。走在河西走廊的戈壁上,风裹着沙粒打在脸上,像无数细针在扎。他们白天靠太阳辨方向,晚上围着篝火啃干饼,堂邑父会讲匈奴人的故事,说祁连山的雪水开春时会漫过草原,羊群喝了能长到比马还壮。张骞听着,手指总忍不住摩挲符节,牦牛尾的毛已经开始脱落,露出里面泛着冷光的竹柄。

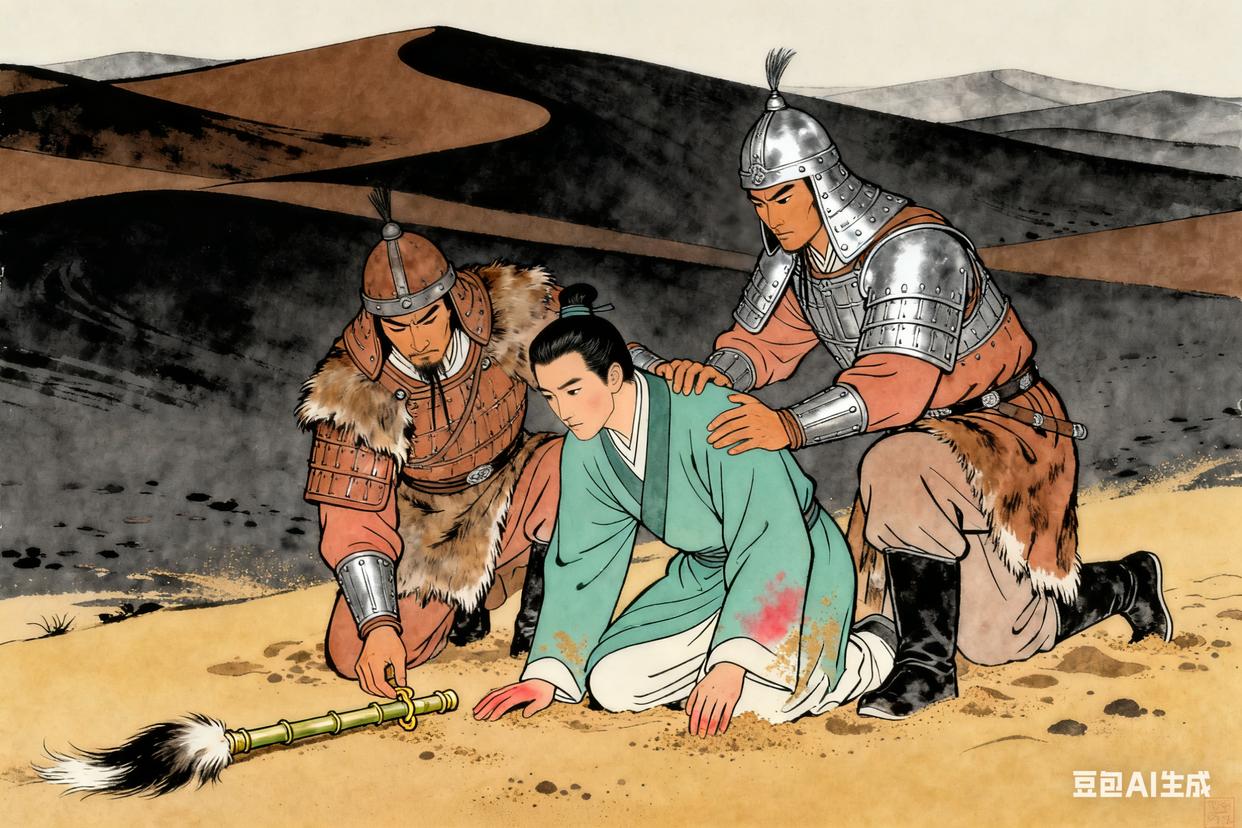

走了才一个多月,就撞见了匈奴的骑兵。马蹄声从远处的沙丘后传来,像闷雷滚过戈壁。张骞让随从把符节藏在干粮袋里,可还是被搜了出来。匈奴的单于捏着符节看了半天,冷笑一声:“月氏在吾北,汉何以得往?使吾欲使越,汉肯听我乎?”他把符节扔在沙地上,牦牛尾沾了土,看着像团枯草。张骞想捡,却被骑兵按在地上,手背蹭破了皮,渗出血来。

接下来的十年,张骞成了匈奴人的俘虏。他们把他迁到北海边,给了他一间土坯房,还送了个匈奴女子做妻子。那女子有双像草原湖水一样清澈的眼睛,每天会帮他补磨破的衣裳,煮羊奶时会多放一把稷米。张骞从没放下符节,晚上睡觉时就枕在头下,竹柄被磨得发亮。有次匈奴的贵族来劝降,说只要他放弃汉使身份,就能封爵领牧地。张骞指着符节说:“我持汉节,如持汉土,岂能弃之?”贵族恼了,把符节夺过去扔在火里,张骞扑过去抢,手指被烫伤,留下几个永远消不掉的疤。

公元前129年的春天,匈奴人忙着祭祀,看守松了些。张骞趁着夜色,叫醒堂邑父,还有他的匈奴妻子——她非要跟着,说知道去月氏的近路。三个人骑着偷来的马,揣着几块干肉就往西边跑。草原的夜晚特别冷,妻子把自己的羊皮袄披在张骞身上,他能闻到袄子上淡淡的羊膻味,还有她头发上的青草香。跑了三天,干粮吃完了,堂邑父就射箭打野兔,妻子则能认出哪些野草能吃。有次遇到一条结冰的河,张骞踩碎冰面掉了进去,妻子拉他上来时,自己的裤腿全冻成了冰壳,走路时发出咯吱咯吱的响。

他们走了几十天,终于到了大宛。大宛王早就听说过汉朝,见张骞带着符节来,赶紧让人摆上宴席。宴席上有葡萄酿的酒,还有烤得金黄的羊肉。张骞喝着酒,眼泪突然掉了下来——他已经十年没尝过这么像样的饭菜了。大宛王问他要去哪里,张骞拿出磨损的符节,说要去月氏。大宛王派人送他们去康居,再由康居人送他们去月氏。到月氏时,月氏王已经把王庭迁到了妫水流域,这里土地肥沃,百姓安居乐业,早就不想再和匈奴打仗了。张骞在月氏住了一年多,天天劝说月氏王,可月氏王总是笑着摇头。有天晚上,张骞坐在帐篷外,看着天上的月亮,摸了摸符节上剩下的几缕牦牛尾,心里像被什么东西堵着,难受得厉害。

公元前128年,张骞决定返回汉朝。他不想空着手回去,就沿着昆仑山北麓走,想看看沿途的国家。他们经过莎车、于阗,看到于阗人用玉石雕刻器物,莎车人在沙漠里种庄稼。可没想到,在经过羌人的地盘时,又被匈奴的骑兵抓住了。这次匈奴单于没再为难他,只是把他和妻子关在了一起。张骞看着妻子的肚子一天天大起来,心里又喜又忧——他不知道自己还能不能回到汉朝,能不能让孩子看看长安的样子。

公元前126年,匈奴单于去世,匈奴内部乱了起来。张骞趁机带着妻子和刚出生的儿子,还有堂邑父,偷偷逃出了匈奴。他们一路上忍饥挨饿,堂邑父的箭术帮了大忙,好几次靠打野兽充饥。快到长安时,张骞远远看见城墙上的汉旗,突然跪了下来,把符节举过头顶。那时候的符节,竹柄已经裂了缝,牦牛尾只剩下寥寥几根,可在阳光下,依然闪着光。

回到长安那天,汉武帝亲自在城门外迎接。张骞穿着破烂的衣服,抱着儿子,身后跟着匈奴妻子和堂邑父。他跪在汉武帝面前,把符节递过去,声音沙哑地说:“臣张骞,幸不辱命,回来了。”汉武帝接过符节,看着上面的磨损,眼圈红了。《史记・大宛列传》里记载,张骞这次出使,去的时候有一百多人,回来时只剩下他和堂邑父两个人,还有他的妻儿。

公元前123年,张骞跟随卫青出征匈奴。他熟悉匈奴的地形,知道哪里有水源,哪里有草地。卫青靠着他的指引,打了个大胜仗。汉武帝封张骞为博望侯,赏了他很多田地和钱财。张骞却把大部分钱财都分给了堂邑父,还有那些跟着他出征的士兵。他说:“我能活着回来,能打胜仗,全靠大家帮忙。”

公元前119年,汉武帝又派张骞出使乌孙。这次张骞带了三百多人,还带了上万头牛羊,还有大量的丝绸和黄金。乌孙王见汉朝如此富有,赶紧派人跟着张骞回汉朝回访。张骞还派副使去了大宛、康居、大月氏、大夏等国,这些副使后来都带着各国的使者回到了汉朝。从此,汉朝和西域各国的联系越来越紧密,商人们开始沿着张骞走过的路,把中国的丝绸、茶叶运到西域,再把西域的葡萄、苜蓿、胡萝卜运到中国。

公元前114年,张骞在长安去世。他去世前,还拉着儿子的手,让儿子把他剩下的符节好好保存。他说:“这条路上,以后会有很多人走,会有很多货物运,会有很多故事发生。”张骞死后,汉朝在西域设置了西域都护府,正式把西域纳入了中国的版图。

如今,我们在陕西博物馆里还能看到当年张骞出使西域时可能用过的器物——比如磨损的陶罐、生锈的箭头,还有和他那柄符节相似的竹节。现在的丝绸之路,早已不是当年的戈壁古道,而是飞机、火车穿梭的经济带。可每当我们看到从西域传来的葡萄、听到从汉朝流传下来的故事,总能想起那个持节十三年的汉使。他用自己的坚持,打通了一条连接东西的路,也用自己的信念,告诉我们什么是使命,什么是坚守。就像现在的我们,在追求梦想的路上,总会遇到各种各样的困难,可只要像张骞那样,攥紧手中的“符节”,不放弃、不退缩,终会走到想去的地方。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。