春节,这个从小陪伴我们成长的节日,最近又火了一把!

12月4日,联合国教科文组织正式宣布,将中国春节列入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

对于我们来说,春节不仅仅是个节日,它更像是一种情感记忆。现在,它还成了一个全世界都认可的文化符号!

这个消息让人高兴,但冷静想想,春节为什么能“出圈”?它的意义又在哪里?

今天我们就来聊聊这个“会过年”的节日,为什么让世界爱上了它。

春节,藏着中国人的“小心思”

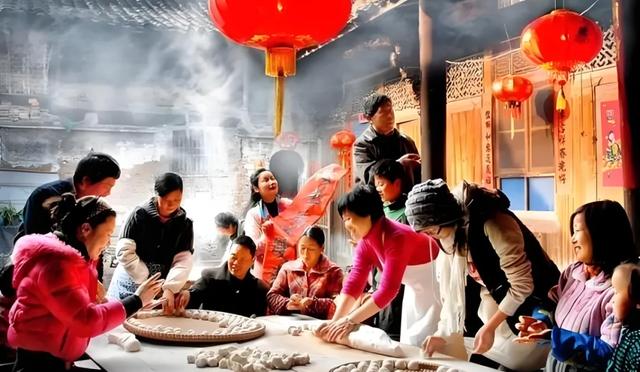

春节,藏着中国人的“小心思”说到春节,你可能会想到热气腾腾的年夜饭、孩子们口袋里的压岁钱、还有零点钟声后此起彼伏的鞭炮声。但春节真正的魅力,其实藏在这些热闹背后的“小心思”里。

团圆,是春节的灵魂。

无论你身在何处,到了春节,总会想方设法回家过年。这种执念,可以说是中国人骨子里的文化密码。从“有钱没钱,回家过年”的老话,到春节抢火车票的“年度战役”,中国人对家的向往,一直深深镌刻在春节里。

传承,是春节的底色。

春节的习俗,代代相传,承载的是中国人对传统文化的深厚感情。从春联上的吉祥话,到饺子里包的硬币,再到贴倒福字的寓意,每一项春节习俗都在提醒我们,传统文化并不只是古老的,而是鲜活的。

春节“出圈”,靠的是什么?

春节“出圈”,靠的是什么?有人会问:为什么春节成了全球瞩目的“非遗”?其实,春节的魅力不只在于传统,还在于它的“现代感”和“普世性”。

春节,让现代人有归属感。

在快节奏的生活里,春节像是一年一次的“情感暂停键”。它让我们有理由停下脚步,关掉电脑,放下工作,和家人坐在一起,聊聊这一年的得失与梦想。这种情感的连接,不管在哪个国家、什么文化背景下,都是共通的。

春节的“年味儿”越界了。

春节如今早已不是中国人的“独享”。唐人街的红灯笼、海外的春晚、各国纷纷定制的“春节邮票”……都在说明春节的影响力已经溢出了国界。它代表的是一种幸福感、归属感和仪式感,这份情感,不分文化,不分种族,全世界都能感受到。

文化自信的背后,是责任感春节“申遗成功”固然是个好消息,但更重要的是,我们要重新思考:如何守住这个节日的精髓?

现在,很多年轻人对春节的“热情值”在下降。过年回家,吃一顿年夜饭、发几个拜年红包、刷刷手机,这似乎成了标配。“年味儿”是有了,但是不是越来越“浅”了?

我们不能让春节只是一个形式化的节日,而要让它继续成为情感的纽带。

从家庭开始找回年味儿。 一家人坐下来,聊聊过去的故事,教孩子们贴春联、写“福”字,让春节不仅有吃喝,更有文化和情感的传递。

用现代方式讲述春节的故事。 比如春节短视频、纪录片,或者办一场有创意的“线上春节联欢”。既保持传统,又让年轻人觉得“春节很酷”。

变成了世界非物质文化遗产之后的春节后,我们该做什么?春节背后的文化价值,不仅是贴春联、吃饺子,更是中国人对家庭、团结、和谐的追求。这种精神,值得我们珍惜,也值得世界了解。

当春节成为全球认可的“非遗”时,我们其实也多了一份责任——不仅要好好过这个节,更要让它变得越来越有意义。或许有一天,“春节”会像圣诞节一样,成为全世界人民都会庆祝的节日。而到那时,我们会更为自己今天的文化自信而感到骄傲。

写在最后

今年的春节,你打算怎么过?也许这次,不妨换个方式,好好感受一下这个节日的“初心”——它是关于团圆的、关于传承的,更是关于每个人与家人、与文化的深刻连接。

春节“出圈”,而我们,也应该让这个节日更有“味道”!