“在出租车后座的餐巾纸上随手一画,就诞生了影响全球的标志”—— 这样的故事总能让人们对设计充满浪漫想象。

纽约城市品牌的爱心符号、花旗银行的红蓝标识、耐克的经典 “swoosh” 曲线,都曾被贴上 “灵光一现” 的标签。

但当我们拨开迷雾,深入剖析这些标志的诞生细节会发现:餐巾纸上的潦草草图不过是 “冰山一角”,真正支撑它们成为经典的,是设计师积淀多年的专业素养、对品牌本质的深刻洞察,以及后续严谨的打磨与适配。品牌领航带大家欣赏下这些知名的logo。

纽约城市品牌

纽约城市品牌的 “I ❤ NY” 标志、花旗银行的红蓝标识,这两个最著名的 “餐巾纸作品”,看似是灵感突袭的产物,实则每一笔都藏着设计师数十年的积累。

1977 年,米尔顿・格拉瑟在出租车后座的信封背面(而非餐巾纸,后世演绎为更具画面感的 “餐巾纸故事”)画下了 “I ❤ NY” 的初稿。这颗红色爱心与简洁字母的组合,看似随意却暗藏巧思:字体借鉴波普艺术家罗伯特・印第安纳的《LOVE》构图,爱心符号则用最直白的视觉语言传递情感 —— 而这些灵感,源于格拉瑟从匈牙利移民家庭成长中对 “城市归属感” 的理解,以及他在图钉设计事务所多年探索的 “艺术化商业表达” 理念。

更关键的是,这张草图并非最终成品。格拉瑟后续调整了字体间距,将黑色印刷体与红色爱心的比例优化至视觉平衡,还为标志注入 “对抗城市萧条” 的社会意义 ——1970 年代的纽约正陷入经济低谷与治安危机,这颗爱心不仅是旅游宣传符号,更是 “市民对城市的情感宣言”。2001 年 “9・11” 事件后,格拉瑟在爱心上添上焦黑痕迹,升级为 “I ❤ NY MORE THAN EVER”,进一步延续了标志的情感生命力。若没有对城市精神的深刻把握,没有对视觉传播规律的精通,这张 “出租车草图” 只会是废纸一张,而非年创收 3000 万美元的文化符号。

摩根大通

2000年,两家大型金融机构合并:JPMorgan Chase摩根大通公司和大通曼哈顿公司。他们创建了现在的JPMorgan Chase摩根大通银行,该银行立即获得了一个带有字母和八角形的新 logo。

八角形代表运动,里面的白色方块既是安全的银行金库,也是进步的抽象象征。单词之间没有空格。这些字母是黑色的、粗体的、奇形怪状的。

重新设计带来了显著的变化,尤其是图形部分。八角形的几何图形消失了——甚至在右上角都没有它的位置。与此同时, logo开发者更新了铭文,添加了缺失的空格,并将所有字母转换为大写。然而,单词“JPMorganChase摩根大通”中的第一个《JPM》和《追逐》中的" C "仍然高于其余字符。

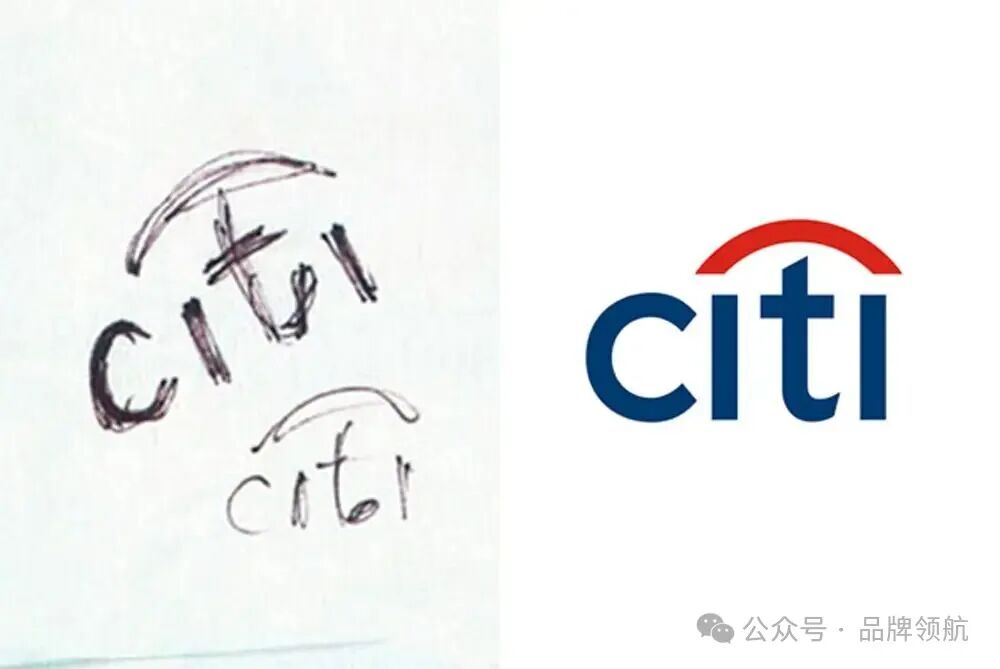

CITI花旗银行

1998 年花旗集团与旅行者集团合并,要求设计师宝拉・谢尔在三周内完成新 logo 设计 —— 这个看似不可能的任务,最终以谢尔在餐巾纸上的草图落地。但鲜有人知的是,这张 “潦草 scribble”(谢尔自嘲为 “愚蠢的涂鸦”)背后,是她对两大品牌基因的精准拆解:保留花旗银行的 “CITI” 字母核心,延续旅行者集团的红色雨伞符号,用蓝色与红色的碰撞呼应合并后的品牌融合。

这种 “瞬间精准” 源于谢尔数十年的积累。作为五角设计联盟的核心设计师,她曾为可口可乐、纽约现代艺术馆等品牌打造视觉体系,早已练就 “从品牌矛盾中找平衡” 的能力。草图完成后,她并未止步:团队用两周时间优化字母间距,将雨伞符号简化至 “仅留轮廓却辨识度十足”,还测试了从银行存单到户外广告的 20 余种应用场景,确保标志在不同载体上都能传递 “可靠与创新” 的金融属性。正如谢尔所说:“最终成品和草图看起来差别不大,但中间藏着潜意识里的专业判断 —— 那些积累在看到需求的瞬间,就自动转化为了设计决策。”

EXXON

999 年埃克森与美孚合并,利平科特设计局没有追求 “顿悟式创新”,而是从百年品牌资产中提取核心:保留埃克森的红色字体与美孚的 “简洁基因”,创造出 “双 X 相连” 的独特字母形态 —— 既呼应 “两家公司的融合”,又传递 “能源行业的连接属性”。整个过程耗时 6 个月,经历 12 轮用户测试,没有 “餐巾纸草图”,却有对品牌历史的尊重与对市场需求的精准判断。

维珍

理查德・布兰森为维珍设计的手写体标志,看似是 “随手写就”,实则是 “品牌人格的视觉化”。1970 年维珍唱片成立时,布兰森希望传递 “反叛、亲切” 的调性,摒弃了当时唱片行业流行的 “华丽衬线字体”,改用自己的手写体 —— 这种 “不完美” 的笔触,恰好与 “打破传统、贴近年轻人” 的品牌定位契合。

后续数十年,维珍仅微调字体清晰度,始终保留 “手写感”:航空领域用加粗版本传递 “可靠”,音乐领域用倾斜版本传递 “活力”,太空探索领域则加入渐变色彩传递 “未来感”。这并非 “灵感不变”,而是 “品牌人格不变”—— 手写体只是载体,真正的经典源于 “设计与品牌性格的深度绑定”。

MOBIL

美孚 1904 年的 “红色石像鬼” 标志,源于设计师对 “石油工业力量感” 的理解,但随着品牌全球化,这个充满地域文化的符号因 “认知门槛高” 被弃用;1908 年改为蓝色圆形徽章,又因 “与竞争对手同质化” 再次调整。

世界自然基金会logo

1961 年,西德尼・帕金森为 WWF 设计了熊猫标志,最初的版本是 “手持竹子的熊猫插画”,细节丰富却难以应用。此时 “灵感” 已完成使命,真正的创作才刚刚开始:1978 年,设计师将熊猫手中的竹子移除,强化黑白对比;1986 年,兰多设计公司进一步简化轮廓,把 “毛发细节” 改为 “流畅线条”,确保标志缩小到徽章尺寸仍能清晰识别。

这 25 年的打磨,始终围绕 “公益传播的核心需求”:熊猫是全球公认的 “濒危物种代表”,黑白两色降低了印刷成本,极简线条适配从海报到 T 恤的所有载体。最终,这只 “没有竹子的熊猫” 超越了 WWF 本身,成为环保运动的全球符号 —— 它证明:好的设计不是 “灵感落地即结束”,而是 “跟着需求持续优化”。

耐克

1971 年,设计系学生卡洛琳・戴维森为耐克画下 “swoosh” 曲线,仅获 35 美元报酬。这道源于希腊胜利女神翅膀的线条,常被视为 “灵光一现” 的典范,但它的成功本质是 “设计与战略的完美契合”。当时耐克创始人菲尔・奈特希望标志 “体现速度,且能印在球鞋上不占空间”,戴维森提交的 7 份方案中,这道极简曲线恰好满足需求 —— 没有多余装饰,却能在方寸鞋舌上传递 “胜利” 的运动精神。

品牌领航认为:设计从来不是 “靠运气”,而是 “靠积累的科学”—— 那些藏在餐巾纸草图背后的,是数千小时的练习、对品牌的深刻理解,以及对细节的极致追求。这,才是经典 logo 真正的 “诞生密码”。