中轴线:看完这本书,我终于读懂了中华文明的脊梁——深度书评

引言:一本揭开千年城市密码的著作

最近读完《中轴线:中国城市的灵魂与骨架》一书,内心久久不能平静。作为长期关注城市文化的博主,我曾走过北京、西安、南京等古都的中轴线,却从未如此系统地理解过这条“看不见的线”如何塑造了中华文明。这本书不仅填补了我的知识空白,更让我重新审视中国城市的深层逻辑。今天,就和大家分享这份阅读震撼。

一、书籍核心:中轴线作为方法论

1. 从物理轴线到文明轴线

作者开篇就打破常规认知:中轴线不是简单的建筑对称线,而是**“权力美学的数学表达”**。书中用大量测绘数据证明,从二里头夏都遗址到明清北京城,历代都城的中轴线误差不超过2度,这种精确性远超欧洲古代城市。

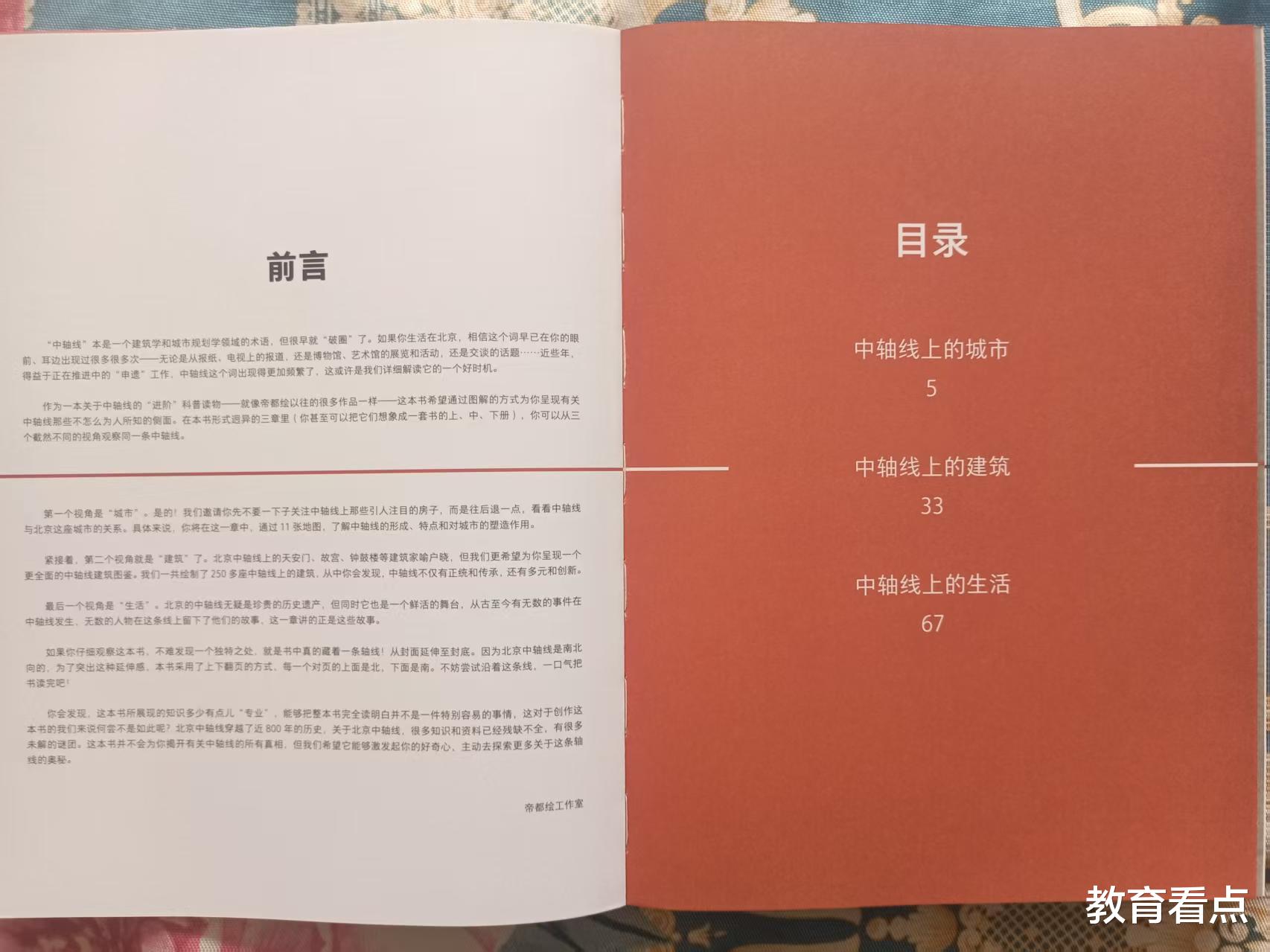

2. 三重维度解构

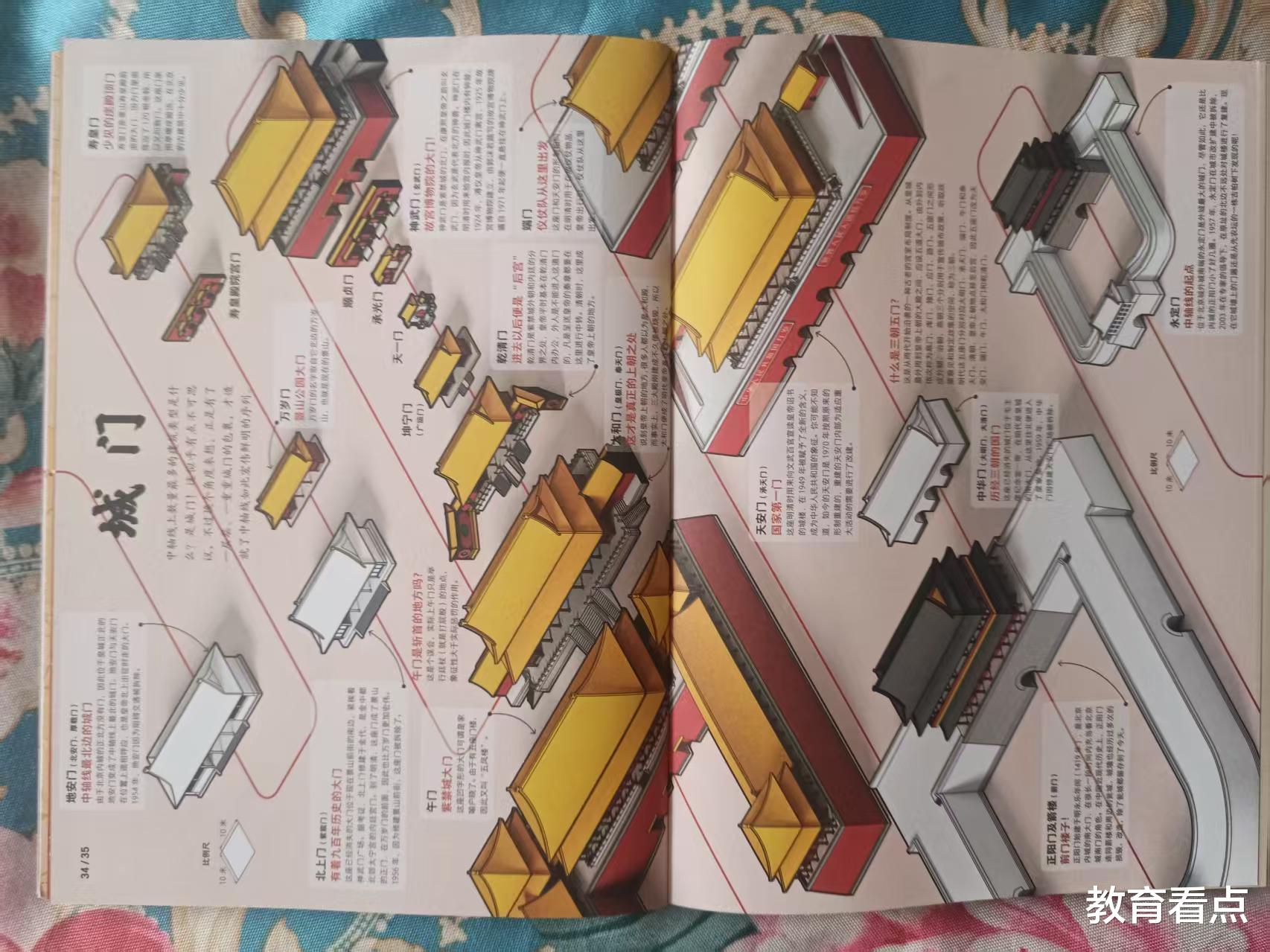

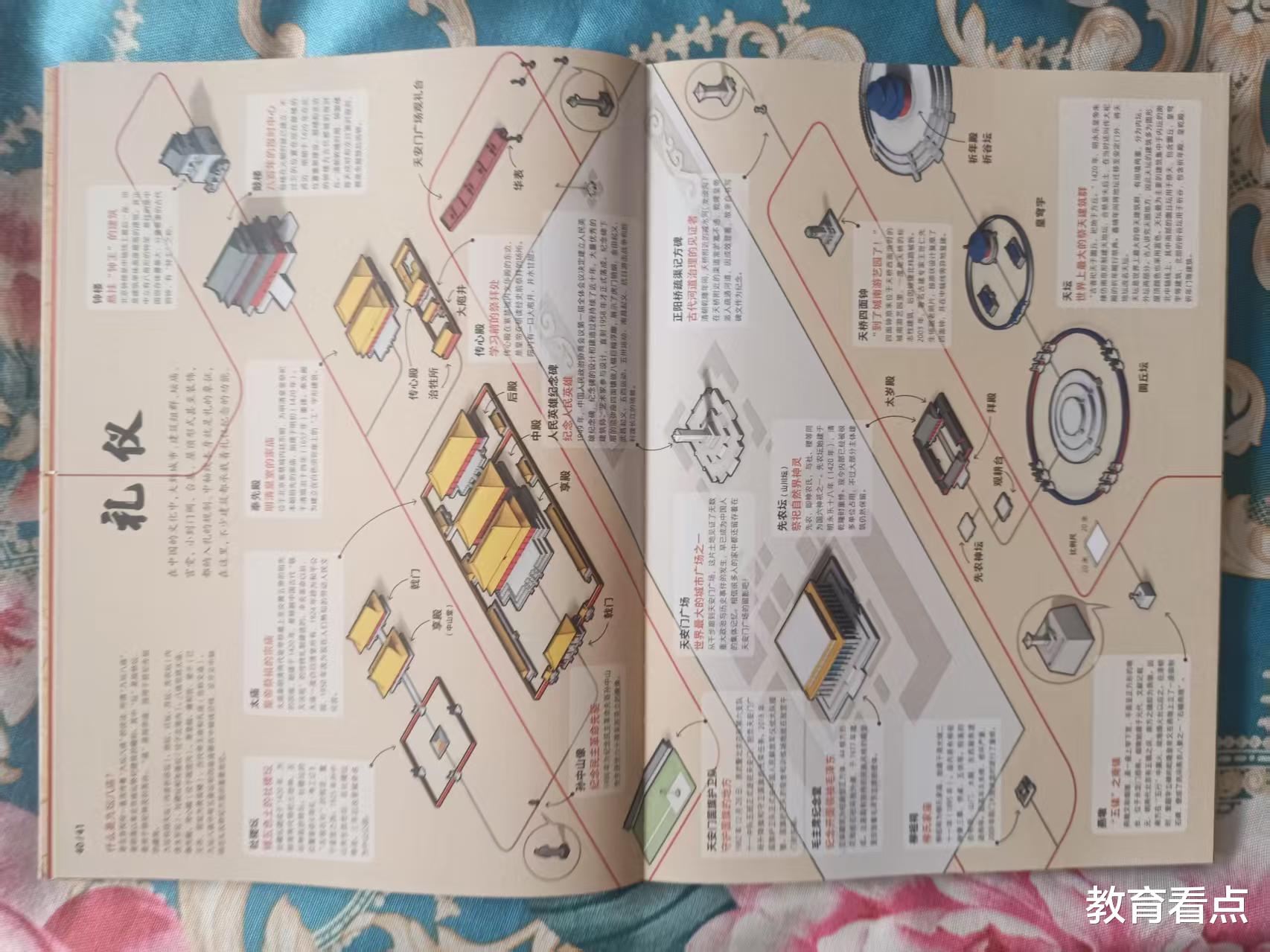

空间维度:7.8公里北京中轴线上的27个关键节点解析

时间维度:从周礼“择中而立”到当代中轴线申遗的3000年演进

符号维度:中轴线如何成为“天人合一”的物化载体

特别震撼的是书中对比分析:故宫中轴线与人体脊柱的惊人相似性,太和殿对应颈椎,乾清宫对应腰椎,这种生物建筑学的视角令人拍案。

二、颠覆认知的四大发现

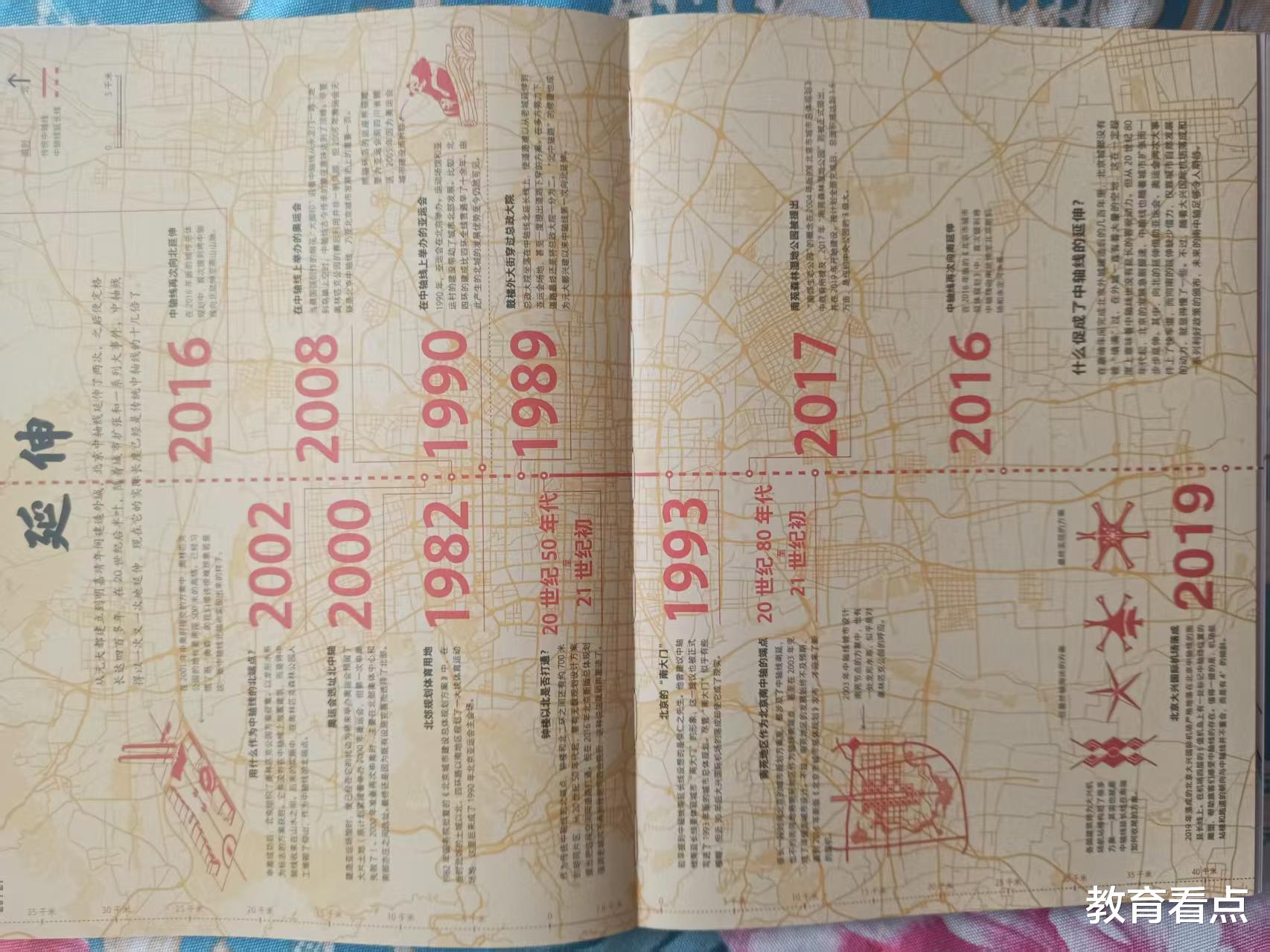

1. 中轴线是动态生长的

传统认知里中轴线是固定不变的,但书中揭示:元大都中轴线曾因风水调整北偏2.5度,明代又向南延伸出外城轴线。这种“弹性生长”打破了我们对古建筑僵化的想象。

2. 隐藏的数学密码

通过计算机建模还原发现:故宫建筑群遵循√2比例体系,太和殿广场的长宽比恰是“方五斜七”的古代勾股定理应用。这种几何美学比西方黄金分割更早成熟。

3. 轴线上的权力戏剧

作者独创性提出“轴线政治学”概念:皇帝登基必须沿中轴线完成“三段式行进”(大明门→承天门→午门),这种仪式化移动实则是权力合法性的空间确认。

4. 现代城市的轴线困境

书中痛陈现状:62%的历史城市中轴线已遭切割,郑州CBD东西轴线与商代城墙遗址形成17度夹角,这种文化断层令人深思。

三、阅读体验:一场时空穿越之旅

1. 多学科融通的写作范式

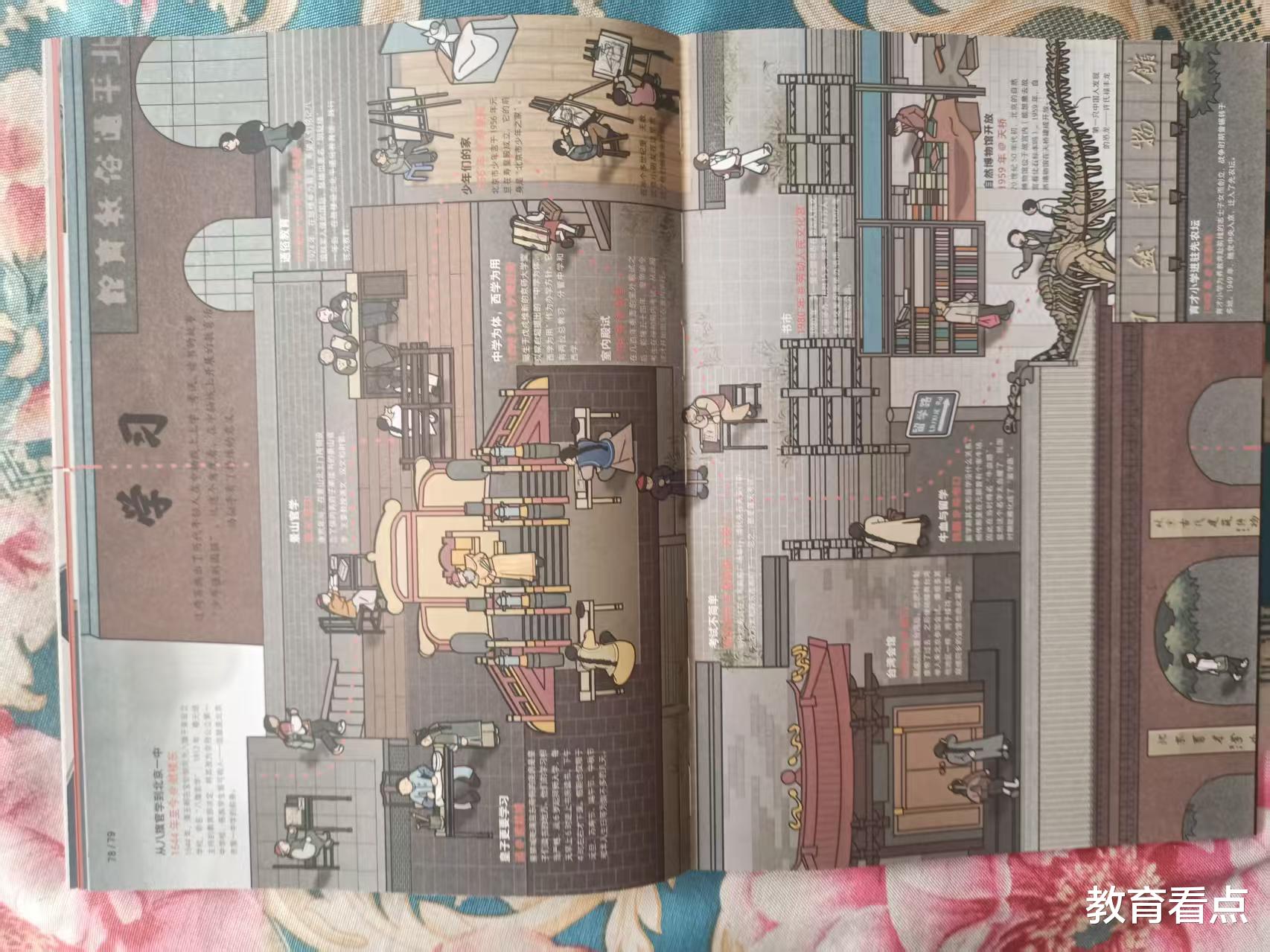

不同于枯燥的学术著作,作者巧妙融合:

建筑测绘(附24幅古建剖面图)

历史文献(引用《周礼》《营造法式》等43种典籍)

现代科技(激光雷达扫描数据可视化)

2. 沉浸式叙事设计

每章开篇设置“轴线漫步”环节,比如描述1900年慈禧沿中轴线西逃时的视角,让读者仿佛置身历史现场。这种“空间叙事”手法在同类书籍中极为罕见。

3. 东西方文明的镜鉴

书中专章对比:

北京中轴线与巴黎历史轴线的权力象征差异

中国“择中”思想与罗马“条条大路通罗马”的空间哲学

四、争议与思考:中轴线的当代价值

1. 申遗热背后的冷思考

作者尖锐指出:当前中轴线保护存在“博物馆化”倾向,建议学习伦敦“文化轴线”的活态传承经验,比如在轴线空间植入现代艺术装置。

2. 新城市主义的中国方案

书末提出“新轴线主义”:

垂直轴线(上海中心大厦的空中中庭)

虚拟轴线(杭州“数字孪生中轴线”)

这些构想为传统注入了现代活力。

五、结语:每个人都该补的文明必修课

合上这本书时,我忽然理解梁思成当年的话:“中轴线是中国人写给大地的诗。”在全球化时代,这本书教会我们用空间的视角重读文明。它不仅值得建筑爱好者细品,更应该成为每个中国人的文化通识读本。

阅读建议:搭配《城记》《中国古代建筑二十讲》延伸阅读,效果更佳。大家读过哪些关于城市文化的好书?欢迎在评论区交流!

以上是今天的分享,希望能够帮助到一些家长和学生,如果有什么需要帮助的地方,可以在下方留言评论,郭老师会在第一时间给您回复。如果喜欢郭老师的文章,也可以点一个“关注”哦!郭老师会不断持续发文,为您提供优质信息,陪伴各位家长以及学生在教育道路上一直走下去。 对此你怎么看,有哪些注意事项?欢迎大家把关心的话题写在评论区,我会作为后续选题,希望创作出更多大家喜欢的内容。