随着国家文化数字化战略的部署推进,大数据库、AR、VR等技术在文化领域得到广泛运用。数字科技持续为红色文化和千年文明赋能,助力构建起全新的文化表达语境。

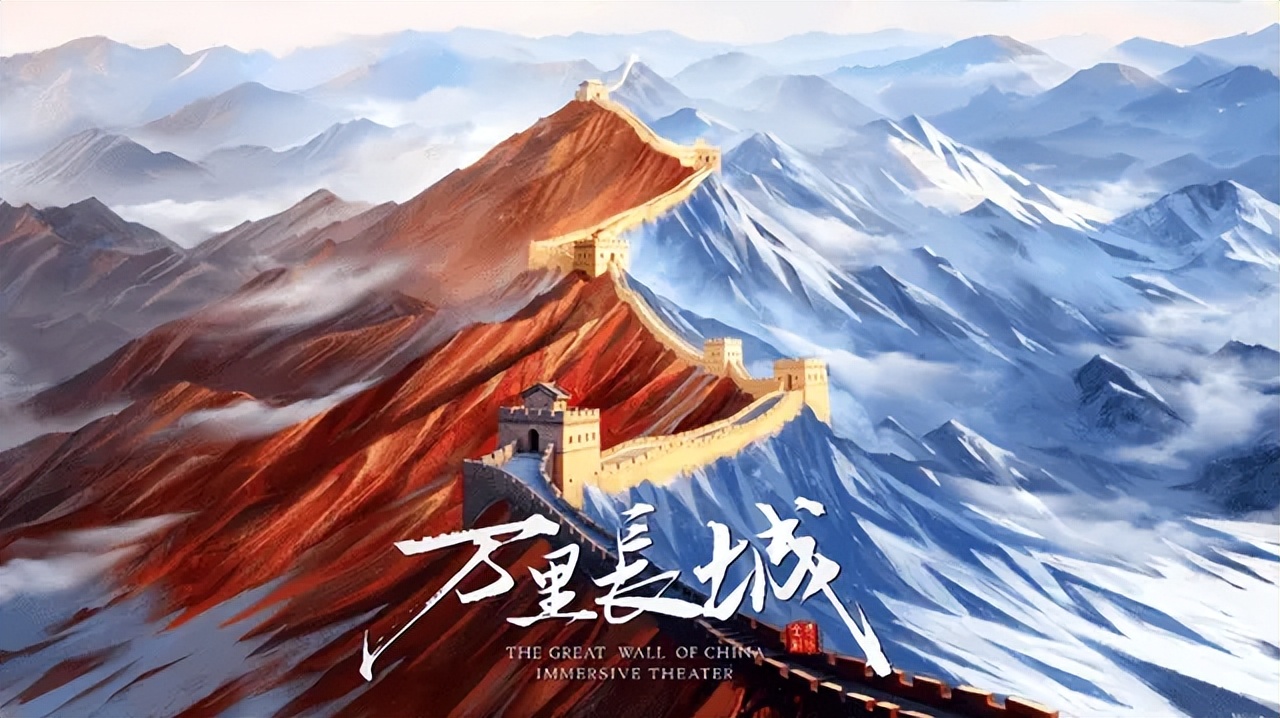

近期,多个以数字科技为核心的文化项目相继落地。如在浙江援疆指挥部支持下建成的《龟兹印记》VR展厅;郑州大学推出的考古VR课程;拉萨XR体验馆投入运营的《长征・英雄》项目;西安博物院对外开放的《西博宝藏》数字艺术互动体验项目;北京八达岭长城景区揭幕的的全感剧场《万里长城》。

这五个项目虽都以VR作为核心技术支撑,但在应用细节上各有千秋,精准契合了不同的文化传播需求。

《龟兹印记》VR展厅运用8K超高清建模与空间定位技术,采集了库车石窟200余幅壁画、30处遗址的数据。观众戴上VR设备,就能仿佛“漫步”于唐代龟兹王府,亲眼见证“胡旋舞”的灵动,甚至参与虚拟的石窟开凿场景。郑州大学的考古VR课程融入了交互仿真系统。学生操作手柄,就能“拿起”虚拟文物,仔细观察纹路细节、判断年代特征,系统还能模拟文物破损修复过程,有效弥补了实地考古实践的局限。

拉萨XR体验馆的《长征・英雄》项目创新性地加入了体感反馈技术。当体验者“踏上”松潘草地,设备会模拟出低温震动效果,配合沉浸式音效,使红色精神的传递更具冲击力。西安博物院的《西博宝藏》是全国首个采用FV3D数字化场域技术的数字艺术互动体验项目,将西安博物院的多件精品文物以数字化形式完美还原,为游客带来沉浸式的文化体验。

北京八达岭长城景区的全球首个长城主题全感剧场《万里长城》,采用“全感沉浸+多维多场景交互”模式。项目分为真人NPC沉浸式演绎和全感XR剧场两部分,游客可化身古代史官,沿着长城体验烽火边关的壮怀激烈。

从本质上讲,技术的创新应用是为文化传承开辟新路径。

新疆的《龟兹印记》打破了地域与时空的限制,让龟兹文化不再局限于石窟遗址。通过VR技术的数字化留存,为濒危文化遗产建立了“永久档案”,也让全国观众能够领略西域文明的璀璨。郑州大学将VR融入考古教育,改变了传统课堂“以书本为核心”的模式,让学生在虚拟实践中培养专业思维,为文化遗产保护储备了更具实践能力的人才。拉萨的《长征・英雄》以年轻化的技术形式传播红色文化,吸引了众多青少年体验,使长征精神在互动中代代相传。

西安的《西博宝藏》秉持“数字技术赋能历史,国宝文物对话未来”的核心理念,敏锐洞察到传统文物展览中观赏距离远、互动性弱、文物细节展示有限等痛点,致力于通过前沿科技打破时空限制,让沉睡在博物馆中的国宝文物“活”起来。北京的《万里长城》通过视、听、触、嗅、失重等五感让游客“经历”历史,彻底打破了“内容”与“体验”的边界,为探索“文化遗产活化”提供了新可能。

数据显示,截至2024年,国内已有超过200个文化遗产项目启动数字化改造,其中“沉浸式体验”类占比超过30%,但真正实现“技术-内容-商业”闭环的项目不足10%。

此外,VR大空间产业生态的快速发展,还得益于技术与设备的飞速突破。VR大空间的形式降低了数字体验的交互门槛,使用户能够获得“行于境中”的沉浸式体验。

注:文中部分图片源自网络