清朝(1636-1912)作为中国最后一个封建王朝,在近代史中常被描绘为腐败无能、丧权辱国的负面形象。鸦片战争的失败、一系列不平等条约的签订以及最终的革命倾覆,构成了人们对这个王朝的主要认知。然而,若从中国疆域形成和发展的历史维度重新审视,我们会发现一个截然不同的清朝——一个为中国现代版图奠定基础、开拓并巩固多民族统一国家的巨大贡献者。

本文将通过详细梳理清朝在不同历史时期对疆域的开拓、巩固与管理,客观分析其在中国疆域形成过程中的关键作用,并试图在历史评价中找到更加全面、辩证的认知平衡点。

一、在东北亚的强势崛起

清朝的前身是建州女真首领努尔哈赤于1616年建立的后金政权。在入主中原之前,这个起源于东北亚的政权已经展现出非凡的领土扩张能力。

明万历四十四年(1616年),努尔哈赤统一女真各部,建立后金,定都赫图阿拉(今辽宁新宾)。此后数十年间,后金及其后继政权清朝在东北亚地区不断扩张。皇太极时期(1626-1643年在位),通过征讨蒙古察哈尔部、征服朝鲜(1636-1637年)、收服黑龙江流域各部落,将势力范围扩展到整个东北地区、蒙古东部和朝鲜半岛北部。

这一时期的扩张具有重要意义:首先,确立了清朝对东北地区的绝对控制,为后来入主中原提供了稳固的后方基地;其次,通过联姻和征讨相结合的方式,与蒙古各部建立了特殊联盟关系,为日后统治蒙古高原奠定了基础;第三,征服朝鲜,消除了东顾之忧,使清朝能够集中力量对付明朝。

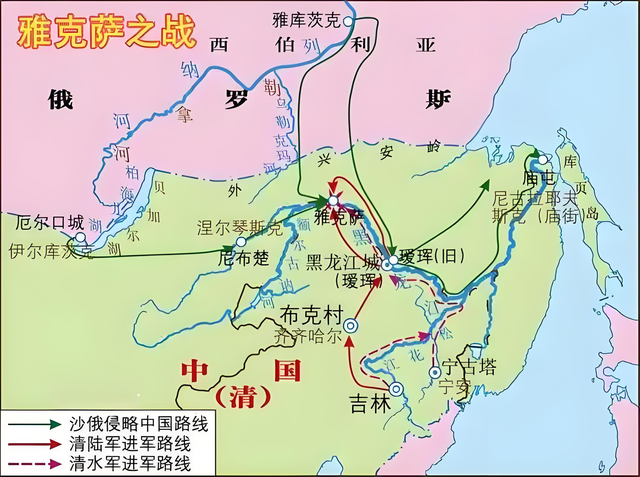

特别需要指出的是,清朝对黑龙江流域的控制具有深远的历史意义。17世纪中叶,沙俄势力开始向东扩张,渗透到黑龙江流域。清朝通过雅克萨之战(1685-1688年)和《尼布楚条约》(1689年)的签订,确立了中俄东段边界,有效地遏制了沙俄的南下势头,维护了中国对远东地区的主权权利。

二、康雍乾三代接力扩张

1644年清军入关,逐步统一中原地区。但清朝的疆域扩张并未止步于明朝旧疆,而是在康熙、雍正、乾隆三朝达到空前规模。

在西北方向,康熙二十九年(1690年)至乾隆二十三年(1758年),清朝历经近70年时间,通过一系列军事行动最终平定准噶尔汗国,将今天的新疆地区纳入版图。这一成就具有划时代的意义:自安史之乱后,中原王朝再次实现了对西域的长期有效控制。

乾隆二十四年(1759年),清军平定大小和卓叛乱,在新疆设立伊犁将军府,建立军府制度,派驻军队、移民实边、兴修水利、发展农业,使新疆地区与内地的联系空前紧密。清政府在新疆实行因地制宜的管理政策,既保留当地的伯克制度,又派遣参赞大臣等官员进行监督,实现了有效治理。

在西南方向,雍正时期(1723-1735年)大规模推行"改土归流"政策,废除土司制度,改设流官管理。这一政策虽然引发了一些反抗(如1726-1731年鄂尔泰平定苗族反抗),但最终加强了中央对云南、贵州、广西等边疆地区的控制,促进了这些地区的经济发展和社会进步。

青藏高原方面,康熙五十六年(1717年),准噶尔部入侵西藏,清军两次入藏平定准噶尔势力(1718、1720年),结束了和硕特蒙古对西藏的统治。雍正元年(1723年),青海和硕特蒙古罗卜藏丹津叛乱,清廷派年羹尧平叛。战后设立西宁办事大臣管理青海一切政务。雍正五年(1727年),清廷设立驻藏大臣,直接监督西藏事务。乾隆五十七年(1792年),清军击退廓尔喀(今尼泊尔)入侵后,颁布《钦定藏内善后章程二十九条》,进一步完善了对西藏的管理制度,确立了金瓶掣签认定达赖、班禅等活佛转世的制度,强化了中央政府对西藏的管辖权。

三、多元化的边疆管理体系

清朝能够维持如此庞大疆域的重要原因是其创造性地建立了一套适合多民族国家的治理体系。

1.理藩院的设立与职能

崇德元年(1636年),清廷设立蒙古衙门,后改称理藩院。这是一个专门管理蒙古、西藏、新疆等少数民族地区事务的中央机构。理藩院的设立标志着清朝对边疆地区管理的制度化、专业化,其职能包括:掌管少数民族王公的封爵、俸禄、朝贡、联姻等事务;审理少数民族地区的刑事案件;管理喇嘛事务和藏传佛教寺庙;处理与俄国等邻国的外交事务。

理藩院制度的建立,使清朝能够根据不同地区、不同民族的特点实行差异化治理,既保持了中央集权,又尊重了地方特色,这是清朝能够长期有效统治广大边疆地区的重要制度保障。

2.军府制度的创新实践

在新疆地区,清朝设立伊犁将军作为最高军政长官,统辖天山南北各路驻防官兵。伊犁将军下设都统、参赞大臣、办事大臣、领队大臣等官职,分驻各地,形成了一套完整的军事统治体系。同时,在地方行政上又保留了一定的自治性,这种军政合一的管理模式适应了新疆地区的特殊情况。

在东北地区,清朝实行将军制,设盛京将军、吉林将军和黑龙江将军,分别管理不同区域。这种制度既保持了满族的传统特色,又有效地加强了对东北边疆的管理。

3.因地制宜的行政制度

清朝根据各地区不同情况,采取了多样化的行政管理方式:在内地十八省实行省府州县制;在东北实行将军制;在外蒙古实行盟旗制;在新疆实行伯克制与军府制相结合;在西藏通过驻藏大臣与噶厦政府共同治理;在西南少数民族地区则实行土司制度与流官制度并存的管理模式。

这种因地制宜、因俗而治的灵活政策,体现了清朝统治者高超的政治智慧,也是清朝能够成功统治多民族大国的重要保证。

四、边疆开发与民族融合

清朝不仅通过军事和政治手段扩大和巩固疆域,还通过经济开发和文化整合促进了各民族之间的融合。

1.移民实边与农业开发

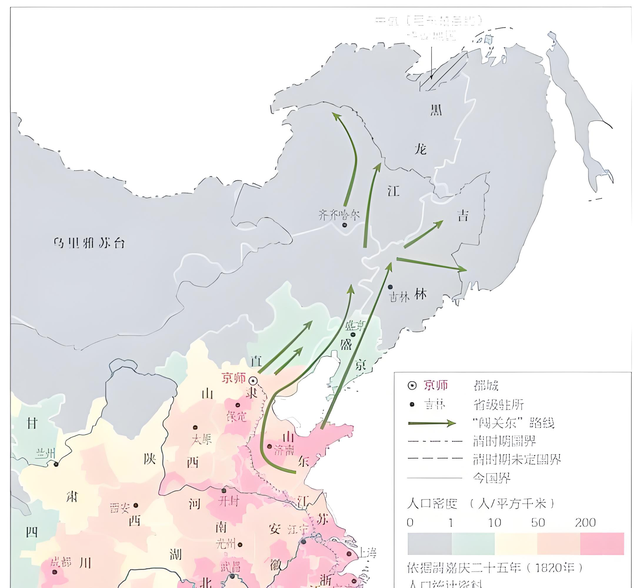

清初实行封禁政策,限制汉人向东北、蒙古等边疆地区移民。但到了清朝中后期,由于内地人口压力增大,边疆防务需要,清政府逐渐放宽限制,出现了"闯关东"、"走西口"等大规模移民浪潮。

大量汉族移民进入东北、内蒙古、新疆等地区,带去了先进的农业生产技术,开垦了大量荒地,使许多游牧区转变为农业区或半农半牧区。这种经济模式的改变,不仅增加了粮食产量,改善了人民生活,更重要的是加强了边疆与内地的经济联系,为巩固边疆提供了物质基础。

在新疆地区,清政府组织兴修水利,开辟农田,建立屯田点。1760-1850年间,新疆兵屯、民屯、回屯等各类屯田面积不断扩大,农业生产得到显著发展。同样,在东北地区,汉族移民的开垦活动使松嫩平原、辽河平原等地区成为重要粮仓。

2.交通网络的拓展

为了加强中央与边疆地区的联系,清政府大力发展交通事业。在西藏地区,整修和扩建了川藏、青藏、滇藏等驿道;在新疆地区,建立了连接甘肃与伊犁的军台道路系统;在西南地区,开辟了多条通往外省的官道。

这些交通线路的建设,不仅方便了军队调动和政令传达,也促进了内地与边疆的商贸往来和文化交流,对巩固国家统一发挥了重要作用。

3.文化整合与民族认同

清朝统治者十分重视利用文化手段促进民族融合。一方面,尊重各少数民族的宗教信仰和文化传统,如保护藏传佛教、伊斯兰教等;另一方面,积极推广儒家文化,在少数民族地区设立儒学学校,鼓励少数民族子弟学习汉语汉文,参加科举考试。

这种文化政策既保护了文化多样性,又促进了文化交流与融合,逐渐形成了"多元一体"的中华民族文化格局。许多少数民族上层人士通过学习汉文化,增强了对中央政府的认同感,成为维护国家统一的重要力量。

五、晚清时期的边疆危机与维护努力

鸦片战争后,清朝面临内忧外患,边疆地区遭到列强蚕食。尽管失去了部分领土,清政府仍为维护国家统一做出了巨大努力。

1.抵御外侮,力争主权

面对俄英法的扩张,清政府在极其困难的条件下尽力维护领土完整。在西北边陲,派遣左宗棠出征阿古柏收复南疆,同时对俄国展开谈判迫使其交还伊犁;在华南边疆,冯子材镇南关大捷将法国侵略者赶出广西,成功激发民族自豪感和自信心;在西藏地区,派遣赵尔丰平定英国支持下的达赖叛乱,保住120多万平方公里的领土。

2.建省改制,强化治理

1884年,清政府在新疆设立行省,任命刘锦棠为首任新疆巡抚。这是中国历史上首次在新疆地区建立与内地相同的行政建制,标志着新疆与内地一体化进程的重大进展。次年清政府又在台湾设立行省,进一步加强了中央对台海地区的管辖。1907年,清政府在东北废除将军制,设立奉天、吉林、黑龙江三省,同样实行行省制度。

这些行政改革大大加强了中央政府对边疆地区的管理,为后来中华民国和中华人民共和国继承这些地区的领土主权奠定了法理和行政基础。

3.新政改革与近代化尝试

清末最后十年,清政府在边疆地区推行新政,内容包括:开办新式学堂,发展教育;设立巡警,维护治安;创办邮电,改善通讯;开发矿藏,发展实业等。这些措施虽然因为清王朝的迅速灭亡而未完全实现,但为边疆地区的近代化开辟了道路。

六、辩证看待清朝的疆域贡献

对清朝疆域贡献的评价应当采取辩证的、历史的观点,既要看到其积极方面,也不回避其局限性。

首先,清朝奠定了中国现代版图的基础。当今中国领土的大部分直接继承自清朝,特别是新疆、西藏、东北和台湾等地区,都是在清朝时期被牢固纳入中央政权有效管辖范围的。

其次,清朝创造了一套行之有效的多民族国家治理模式。通过理藩院制度、军府制度、改土归流等措施,实现了对广大边疆地区的长期稳定统治,积累了宝贵的多民族国家管理经验。

第三,清朝促进了各民族的经济文化交流和融合。通过移民实边、交通建设、文化教育等措施,加强了内地与边疆的联系,促进了中华民族共同体的形成。

同时,我们也要看到清朝的局限性:晚清时期,由于国力衰微,对外战争屡战屡败,失去了大片领土;在某些时期实行民族歧视政策,如满汉分治、限制汉人进入边疆等,不利于民族团结;后期闭关自守,未能及时应对近代化挑战,导致边疆危机日益加深。

七、历史的遗产与现代的启示

清朝对中国版图的贡献是巨大而深远的。当今中国的辽阔疆域,很大程度上是清朝开拓和巩固的结果;中国的多民族统一国家格局,也深深烙有清朝治理的印记。我们今天讨论清朝的疆域贡献,不是为了美化封建王朝,而是为了客观认识历史发展的连续性,理解中华民族形成的过程复杂性。

历史告诉我们,国家的统一和领土的完整需要强大的国力作为后盾,需要合理的制度作为保障,需要各民族共同努力作为基础。清朝的历史经验与教训,对今天维护国家统一、促进民族团结仍然具有重要的启示意义。