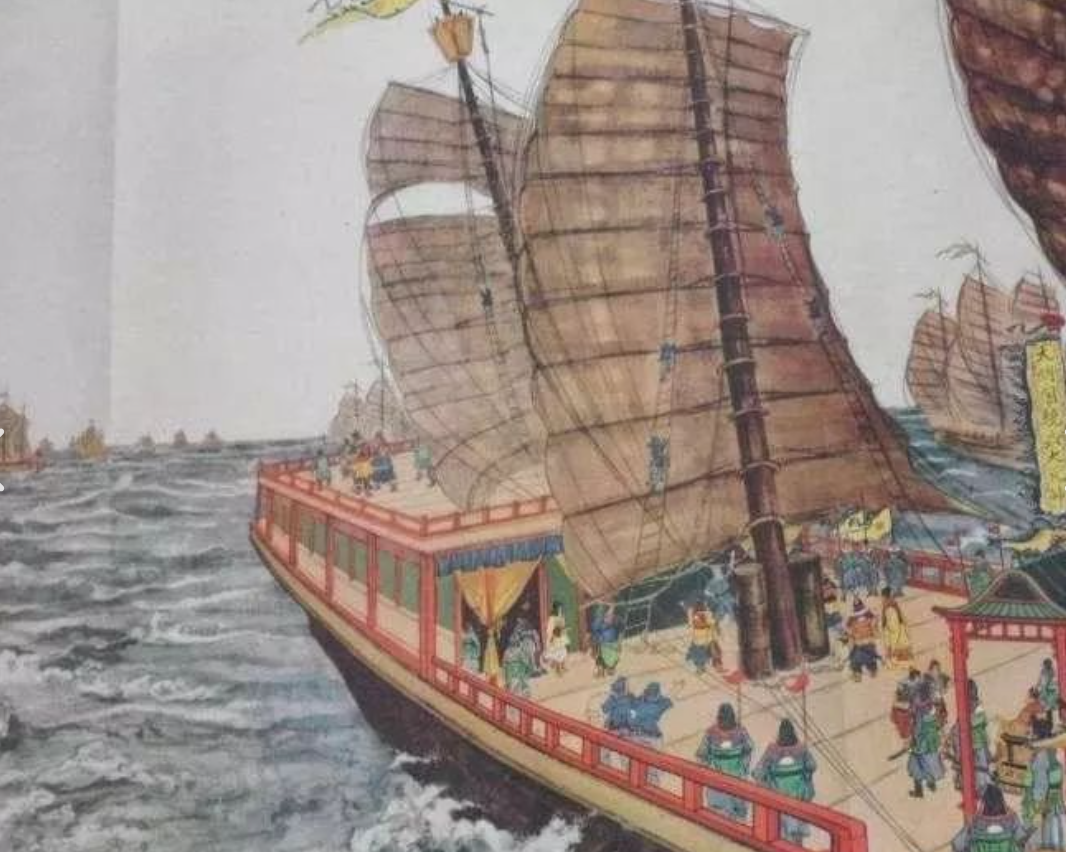

1405年7月的一个清晨,苏州刘家港人山人海。62艘巨型宝船组成的舰队正准备起航,最大的宝船长达140米,宽60米,九桅十二帆,如同一座移动的宫殿。这支史上最豪华的舰队即将开启七下西洋的壮举,而它的真正目的,远比寻找建文帝要宏大得多。

提起郑和下西洋,很多人第一反应就是,寻找建文帝朱允炆。这个说法流传太广,以至于很多人都信以为真。但仔细想想,如果只是为了找一个失踪的皇帝,用得着组织两万七千多人、建造数百艘巨舰、前后七次历时二十八年吗?这简直是用高射炮打蚊子——大材小用到离谱。

让我们先来看看,寻找建文帝这个说法的问题所在。

首先,从时间上看就不合理。朱棣在1402年攻入南京,建文帝失踪。而第一次下西洋是在1405年,中间隔了整整三年。如果朱棣真的担心建文帝卷土重来,会等三年才派人去寻找吗?

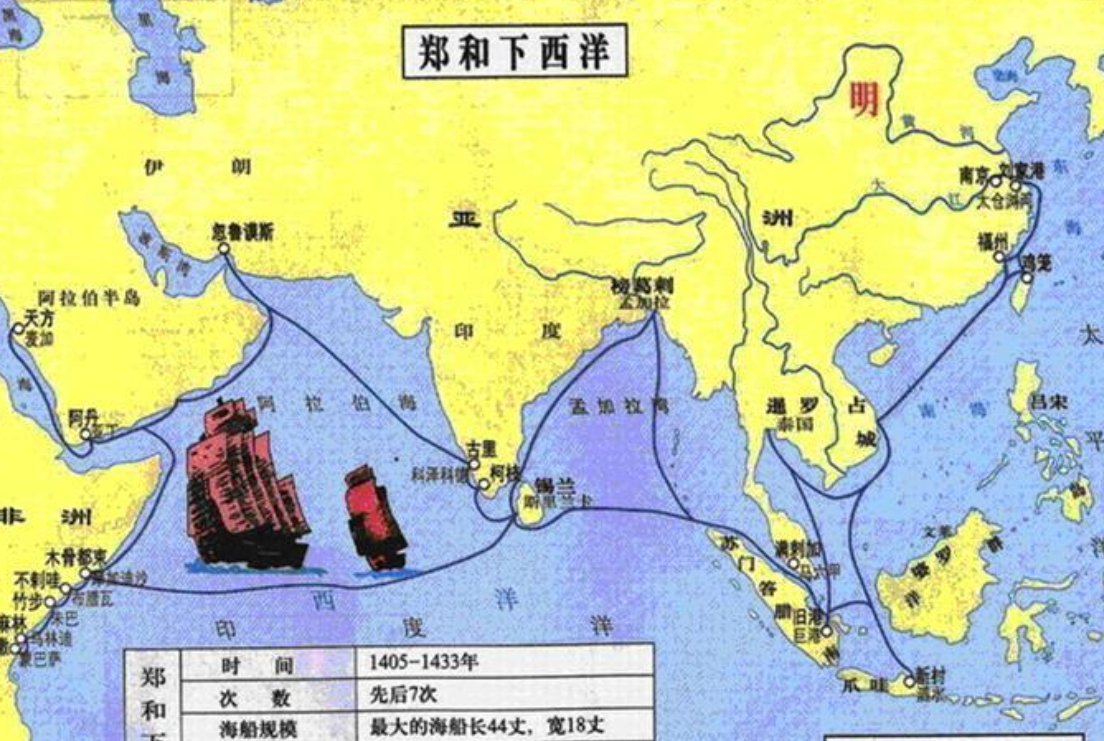

更重要的是,郑和的航行路线根本就不是为了寻人设计的。他的船队每次都要到东南亚、印度,甚至远达东非。如果真是为了寻找建文帝,最该搜查的应该是东南亚的寺庙、山林,而不是一次次地往印度和非洲跑。

再说,建文帝如果真的还活着,最可能藏身的地方应该是国内,而不是漂洋过海跑到非洲去。朱棣如果真的担心建文帝,应该在国内暗中搜查,而不是大张旗鼓地组织如此庞大的舰队远航。

那么,郑和下西洋的真实目的究竟是什么?其实,这就是一场精心策划的国家形象工程。

明朝经过洪武时期的休养生息,到永乐年间已经国力强盛。朱棣通过武力夺取皇位,急需向国内外证明自己的合法性。还有什么比展示大明国威更好的方式呢?

郑和的船队就是移动的大明名片。最大的宝船配备九根桅杆,需要二三百人才能操作。船上不仅装载着丝绸、瓷器、铜钱等珍贵货物,还有一支精锐的军队。这支舰队所到之处,当地统治者无不被其规模震撼。

据《明史》记载,郑和船队“涉沧溟十万余里,观夫海洋,洪涛接天,巨浪如山……而我之云帆高张,昼夜星驰,涉彼狂澜,若履通衢”。这种气派,就是要让四方夷狄知道:大明,才是世界的中心。

下西洋还有一个重要目的,就是建立以大明为中心的朝贡贸易体系。

郑和每到一地,就会宣读大明皇帝的诏书,赏赐当地统治者丝绸、瓷器等珍贵物品,然后邀请他们朝贡大明。这些番邦使者来到南京或北京,要向明朝皇帝行三跪九叩之礼,承认大明的宗主国地位。

这套朝贡体系看似是明朝在做亏本生意——总是赏赐得多,收贡少。但实际上,政治上的收益远远超过经济上的付出。

通过朝贡体系,明朝不费一兵一卒就让数十个国家承认其霸主地位。据《明实录》记载,永乐年间来朝贡的国家多达六十多个,是洪武时期的三倍。这种“万国来朝”的盛况,极大地巩固了朱棣的统治合法性。

虽然明朝官方宣称下西洋是厚往薄来,但实际上的经济利益也不容小觑。

郑和船队带回来的不只是各国的贡品,还有大量的香料、珍宝、药材等稀缺商品。胡椒在东非的价格与明朝相差十倍以上,苏木、乳香、没药等香料药材也都是利润丰厚的商品。

这些商品一部分进入宫廷,一部分流入市场,满足了贵族和富裕阶层对奢侈品的需求。据记载,郑和船队带回的胡椒多到要折成俸禄发给官员,一时间,京师胡椒贱如泥。

同时,下西洋也刺激了东南沿海的手工业发展。为了供应船队所需,官营的瓷器厂、丝绸厂、造船厂都开足马力生产,带动了整个产业链的发展。

郑和下西洋的壮举,在1433年戛然而止。明宣宗实施了海禁政策,巨大的宝船在港口慢慢腐朽,远航的图纸和档案也被销毁。

后人常常感叹,如果郑和的远航继续下去,中国也许会更早走向世界。但历史没有如果。郑和七下西洋,虽然耗费巨大,但它向世界展示了一个开放、自信、强盛的大明形象。

如今,当我们重新审视这段历史,应该看到它的本质:这不是一次简单的寻人之旅,而是一个崛起大国向世界展示肌肉的盛大演出。郑和的船队所到之处,不仅带去了中国的商品,更传播了中华文明,建立了中国与外部世界的联系。

真正的强国,从不需要遮遮掩掩。它敢于走向世界,也乐于让世界走进来。郑和下西洋的壮举,至今仍在提醒我们,开放包容才是大国应有的气度。