在中国西藏的雪域高原上,藏医药文化传承数千年,是个很广泛的学科体系,为什么只以“藏医药浴法”项目申遗,而不是民众同样非常熟悉的“藏药炮制法”、“藏医药处方”和“藏医外治疗法”等项目?

原来,按照2003年10月在联合国教科文组织第32届大会上通过的《保护非物质文化遗产公约》规定,人类非物质文化遗产项目申请分为五类:一是口头传统和表现形式,二是表演艺术,三是社会实践、仪式、节庆活动,四是有关自然界和宇宙的知识和实践,五是传统手工艺。此外《公约》还规定,申报项目必须是申报国国家非遗保护名录里的已有项目。

“这意味着,如果我们坚持以藏医药学整个学科的名义申报,就无法列入五种分类之中,而不符合《公约》规定,是注定不能申报成功的。”参与当时项目申报的西藏藏医药大学教授央嘎回忆说。大家意识到这个问题后,迅速调整了申报方向,开始寻找可以突出文化视角,而不仅仅是医技医法的项目。

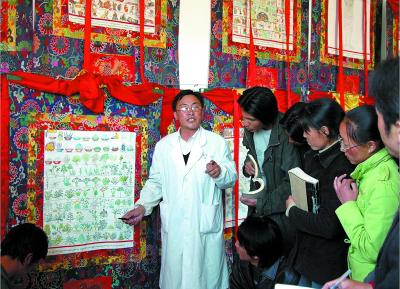

图片说明:申报团队工作照片

图片来源:网络

经过多方论证,“藏医药浴法”开始进入大家的视线。

藏医药浴法,藏语称“泷沐”,是藏族人民以土、水、火、风、空“五源”生命观和隆、赤巴、培根(三者被藏医理论认为人体内存的三大因素)“三因”健康观及疾病观为指导,通过沐浴天然温泉或药物煮熬的水汁或蒸汽,调节身心平衡,实现生命健康和疾病防治的传统知识和实践。

藏族群众在大自然中用温泉、河水沐浴祛病是“藏医药浴法”的最初源起。如今,各地藏医院使用的藏医药浴分为水浴、蒸浴、敷浴三类,其药物均取自自然,是天然矿泉浴和沐浴文化的延续,体现了生活在青藏高原上的藏族先民道法自然、天人合一的理念,也是以《四部医典》为代表的传统藏医理论在当代健康实践中的继承和发展,又在中国国家级非遗保护名录里。“申报团队很快就达成共识,一致同意以此为申报项目。”央嘎回忆说。

图片说明:曼巴索朗次仁借助曼唐,向学生讲授《四部医典》记载的藏药浴药材。嘎务多吉 摄

而确定申报名称的过程依然很艰难,专家们几经论证和推敲,才将“藏医药浴法”归纳为“中国藏族对生命疾病健康的认识与实践”,严格符合了《公约》规定中第4类“有关自然界和宇宙的知识和实践”的要求。

“在获得了原文化部专家组的肯定与支持后,我们最终确定,以‘藏医药浴法——中国藏族有关生命健康和疾病防治的知识与实践’的名称参与申遗。”央嘎说。