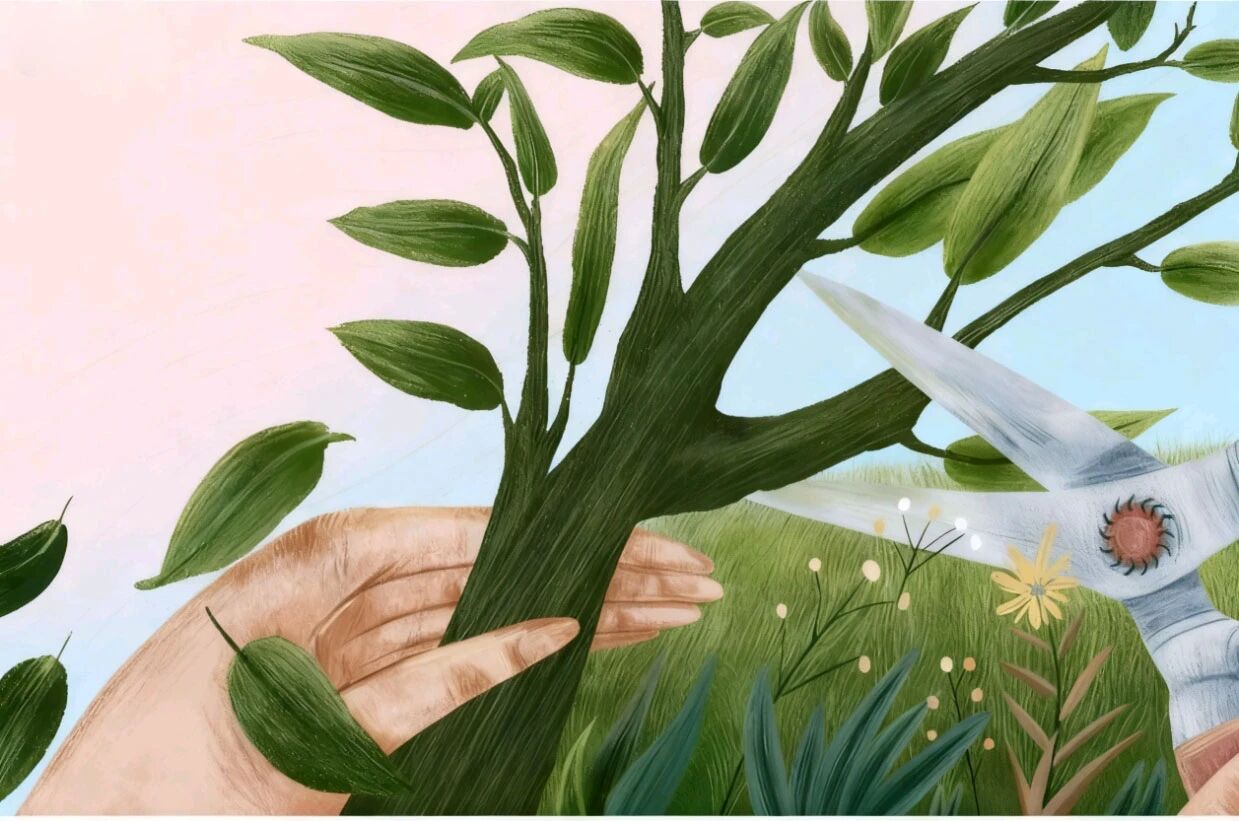

我们拼命学习如何“修剪”枝叶,却忘了孩子首先需要的是能够自由呼吸的土壤。

近日,来访者小陈(化名)找到果果老师,声音里满是疲惫和困惑:

“果果老师,我快崩溃了。为了孩子,我几乎成了‘育儿专家’。PET、正面管教、非暴力沟通……市面上有名的课我几乎报了个遍,笔记记了几大本,理论能倒背如流。”

“可为什么,我和孩子的关系却越来越僵?他把自己关在房间里,拒绝和我沟通。前几天,他甚至冲我吼:‘妈妈,你能不能别再对我用你学的那一套了!我觉得好假!’”

“那一刻,我所有的‘技巧’都土崩瓦解。我花了那么多钱、那么多精力,差点……差点亲手把孩子推得更远。”

听完她的倾诉,果果老师沉默了。这何尝不是无数“努力学习”的家长,正在经历的无声刺痛?

1

我们学的“教育”,为何成了伤人的“利器”?

当我们面对一个被心理问题困扰——可能是抑郁、焦虑、或是自我封闭——的孩子时,我们的爱和焦虑会驱使我们疯狂寻找“解药”。

我们学的亲子教育,本身没有错。错的是,我们把它用成了“标准答案”,而不是 “心灵地图”。

我们把“共情”变成了“套路”:

当孩子表达痛苦时,我们脑子里飞快搜索“共情三步法”,说出来的话像背书,失去了最本真的温度和关切。

我们把“鼓励”变成了“压力”:

我们用“妈妈相信你可以的”来鼓励,在孩子听来,却可能是“你必须好起来,否则对不起我的信任”。

我们关注“方法”,忽略了“心法”:

我们执着于纠正孩子的“问题行为”,却忘了去倾听行为背后,那颗正在承受暴风雨的、脆弱的心。

孩子需要的,不是一个完美的、不出错的“教育家”父母,而是一个真实的、能接住他所有情绪的“活人”父母。

2

放下“工具箱”,先捡起你的“感应器”

对于心理能量本就匮乏的孩子,任何带有“改造”意图的技巧,都会被他们敏感地识别为“攻击”或“否定”。

是时候,从“解决问题”的模式,切换到“陪伴和感知”的模式了。

第一步:从“用力”到“在场”

停止喋喋不休的建议和引导。有时候,只是安静地坐在他身边,陪他看一部无聊的肥皂剧,或者给他递上一杯温牛奶,这种“无言的陪伴”比任何精心设计的对话都更有力量。

第二步:从“纠正情绪”到“接纳情绪”

不要再说“别想了”、“开心点”。而是试着说:“嗯,我知道你现在很难过/很生气。” “这种感觉一定很不好受,我在这里陪着你。”允许情绪存在,是情绪开始流动和消融的前提。

第三步:从“专家角色”回到“父母角色”

坦诚地告诉孩子:“妈妈/爸爸也是第一次做父母,也在学习。如果我哪里做得不好,让你不舒服了,请你告诉我。我不是完美的,我也不要求你完美。”你的脆弱和真实,是构建真正信任的桥梁。

3

比“亲子教育”更重要的,是“心理养育”

当孩子已经出现心理疾病时,他需要的不是教育,而是疗 愈。这意味着:

首要任务是寻求专业帮助:

父母的爱无法替代心理咨询师和心理治疗师。就像孩子骨折了你会送他去医院,心理生病了也一样。你是他最坚定的支持者,而不是唯一的治疗师。

营造一个“安全基地”:

家,应该是孩子在外面世界受伤后,可以安心回来疗伤的地方,而不是另一个需要小心翼翼应对的“考场”。在这里,他可以哭,可以失败,可以不优秀。

照顾好你自己:

一个疲惫、焦虑、掏空自己的家长,给不出任何有营养的爱。你的情绪稳定,是孩子最好的定心丸。请务必留出时间和空间给自己“充电”。

著名心理治疗师史果老师说:

教育,是塑造一个健全的人;而疗愈,是接纳并修复一个受伤的灵魂。后者,需要更多的耐心、无条件的爱和专业的智慧。

亲爱的家长,请相信:

你花了几万块学到的知识,并非毫无价值。它们是你地图上的标记,但通往孩子内心的路,需要你放下地图,用真心去感受。

当你不再试图“修理”他,而是开始尝试“理解”他时,改变才真正开始。

这条路很难,你不是一个人在战斗。零零阳光为您提供专业的资源