午后的小区花园,70岁的老周坐在长椅上,静静眺望着远处跳广场舞的人群。

他偶尔拍了拍膝盖,又摸了摸自己的脑袋,自言自语:“怎么最近总想不起来放钥匙的地方,爬两层楼腿也够呛,是不是年纪真的大了?”

身边的老朋友小李听到,笑道:“别瞎担心,我跟你一样,也老忘事,还总早醒,晚上要起夜好几次。

听说这都是‘正常的老了’。”可是,真的是所有七旬老人都会有这些变化吗?又有哪些症状,其实早已悄悄潜伏在大多数长寿老人的身上?

很多70岁后常见的不适,既是正常衰老的一部分,又可能暗藏健康隐忧。今天我们就一起揭开70岁的“身体答卷”,看看你中了几条,又该怎么科学应对。

权威医学研究显示:过了70岁,身体的确会同步迎来一系列“变奏”,有些司空见惯,有些却容易被忽视。

你以为自己是孤例,其实身边多数老人都一样。更值得注意的是,有些变化如果早发现、及时应对,完全能把晚年活得更有质量!

让我们细细盘点,看看你身上是否也出现了这些典型的70+信号,又该做哪些科学管理,不让“小毛病”演变成“大麻烦”。

常见“70岁症状”出没,你占了几个?记忆力明显下降

别自责、别焦虑,这是大脑神经递质下降和脑组织自然萎缩的反映。数据显示,70岁以上人群中,记忆力减退的发病率高达60%-82%。

你也许会发现“钥匙刚放下就忘了在哪、对话内容转眼不记得”,其实绝大部分老人都经历这一步。只要识别是生理性衰退(而非严重的阿尔茨海默病),通过适度用脑、社交、规律锻炼,也能延缓脑功能变老速度。

肌肉流失、腿软怕跌

走两步就喘、爬楼梯得歇,真的不是你偷懒,很多是“肌少症”作祟。数据显示,约30%的70岁以上老年人肌肉量减少,骨骼肌功能减弱。

不仅行动迟缓,摔倒后骨折、恢复慢的风险也增加。补充优质蛋白、规律做抗阻训练,远比盲目服用补药更管用。

饭量变小、体重忽降

不少老人还觉得“吃得清淡是福”,但40%以上的70+老年人实际存在不同程度的营养不良。蛋白质、铁、锌、维生素摄入不足,会直接引发免疫功能减退、伤口难愈合、骨质疏松等。

每年做下营养评估、合理安排饮食且有策略地补充营养,能显著降低慢性病发生率。

睡眠障碍、入睡变难、夜间易醒

认为“老了睡得少是正常”?其实,70岁后褪黑素、血清素同步大幅减少,超过50%的老年人入睡变困难,凌晨三四点醒来后很难再入眠。

积极调整作息、控制午休时间、补光晒太阳,有需要时在医生指导下补充褪黑素,效果优于长期安眠药。

夜尿频繁、白天尿急

70岁后,夜间排尿增多、白天频繁跑厕所,是前列腺肥大(男性)、盆底功能下降(女性)的高发信号。夜尿次数超过2次、白天多于8次要尽快泌尿系统筛查。

通过饮水管理、盆底肌训练改善多数症状,必要时医学治疗干预。

情绪低落、易怒、孤僻

你以为是自己“想太多”,其实35%左右的70岁以上老年人有不同程度的情绪障碍,抑郁、焦虑都是现代老年常见病。

心理健康不可忽视,亲友陪伴、适度转移注意力、寻求专业心理帮扶能有效提升幸福感,也直接延长健康寿命。

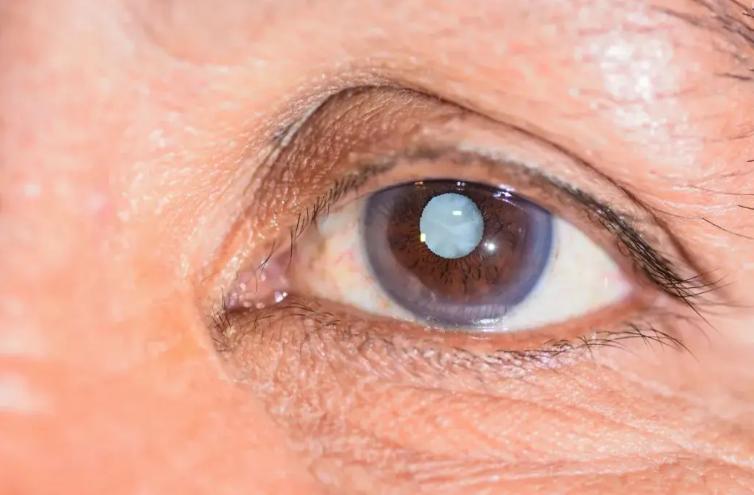

视力和听力大幅下降

10位老人中,约有4人在70岁后出现明显视力减退和部分听力损失。白内障、黄斑变性、老年性耳聋等比例逐年递增。

不要等症状严重才就医,每年定期做眼底、视力和听力评估,配合科学干预能有效防止失明和沟通障碍。

便秘频发,肠道变“懒”

肠道蠕动速度减慢导致的便秘在70+人群中特别普遍,超过一半的老人会因此苦恼。日饮水1.5升+摄入膳食纤维(燕麦、蔬菜等),保持规律排便,必要时选用安全缓泻剂,减少肠梗阻及痔疮风险。

心脏警报、胸闷心悸

70岁以后,房颤、冠心病、高血压等心血管疾病高发。心跳不稳、偶尔胸闷、气短,要及早做心电图、彩超等筛查。高度关注血压、血糖、血脂的长期管理,是防范卒中和猝死的“硬核保障”。

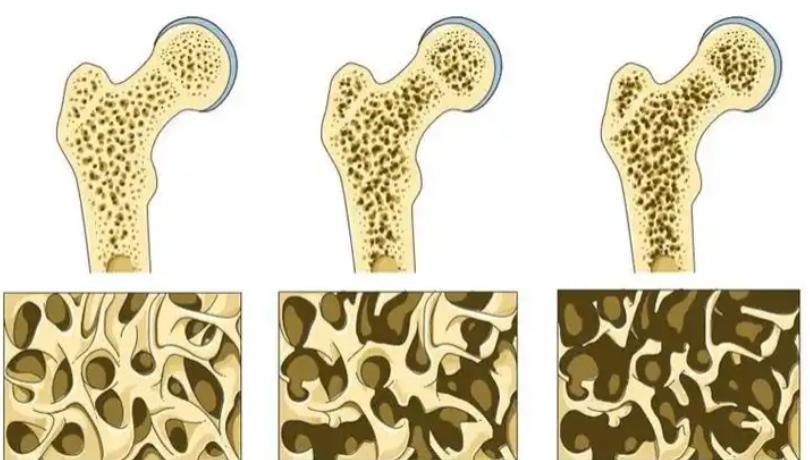

骨质疏松、弯腰驼背、骨折风险激增

特别是女性,70岁后骨密度下降明显,轻微摔倒就可能骨折。定期骨密度检测、合理补钙加维生素D,坚持轻负重锻炼,是预防“老来一摔不起”的核心措施。

未必躲得过但能防得住,70岁以后的自我调养指南

未必躲得过但能防得住,70岁以后的自我调养指南“老去”的速度无法左右,但能不能“健康慢老”,很大程度取决于日常管理和自我养护。提醒每一位步入70岁的朋友:

保持日常活动。哪怕只是每天慢走、适度下楼晒晒太阳,远比长期久坐重要得多。

均衡营养摄入。重视蛋白质、铁、锌、钙的补充,必要时咨询营养科医生。

规律作息、主动社交。多与朋友交流、参加兴趣小组、培养新爱好,既健脑又防情绪障碍。

体检不能少。每年定期查血糖、血脂、心电图、骨密度、眼底,及早发现隐患才能早处理。

科学锻炼。抗阻训练(如负重行走、简单力量训练)、凯格尔盆底肌练习、沐浴阳光,每天坚持都有效。

关注心理健康。情绪异常不必尴尬,必要时及时求助专业心理医生,不要忽视心理营养。

注:文中所涉人物均为化名,请勿对号入座。

本文为健康知识科普,结合权威资料和个人观点撰写,部分情节为方便表达和阅读理解进行了适当虚构与润色,内容仅供参考,不能替代医生诊断。如感不适,请及时就医。

参考资料:

《中国食物成分表(第六版)》

《中国老年健康报告2023》

《老年综合征诊疗指南》,中华医学会老年医学分会