1976年,一名河南男子被冒名顶替上大学,37年后欲索赔115万

1976年,河南高村乡会计张虎群收到了洛阳农专的录取通知书,这是他人生中最重要的转折点。然而,命运跟他开了一个残酷的玩笑——他的大学入学资格被人顶替,一纸通知书成了镜花水月。25年后的2001年,49岁的张虎群终于走进校园圆了大学梦,但求学之路并非坦途。三年后,他只获得了结业证书而非毕业证书。2013年,满怀苦涩的张虎群将母校告上法庭,索赔115万元。这起跨越37年的教育公平案件,不仅是一个普通农民追求公平正义的心路历程,更折射出那个特殊年代的教育悲歌。

知识改变命运 求学路坎坷

上世纪七十年代的中国农村,能读完高中的年轻人少之又少。张虎群就是其中的佼佼者,1974年从当地五七高中毕业后,他成为村里为数不多的"知识分子"。

在那个特殊的年代,高中文凭已属不易,大学更是可望而不可即。全国高等院校寥寥无几,尚未恢复高考制度,能考上大学的人更是凤毛麟角。

张虎群凭借着能写会算的本事,在村里谋得一份会计工作。这份工作在当时十分体面,要知道那会儿私营企业都还没影子,能吃上"公家饭"的都算是有出息。

年轻的张虎群干起工作来很快就上手,他熟悉村里的人和事,把账目整理得井井有条。不但把自己的本职工作做得漂亮,还经常主动帮助其他同事,很快就在村里站稳了脚跟。

村里的干部们都把这个二十出头的后生看在眼里,觉得他是个可塑之才。在那个年代,二十岁出头的小伙子已经到了该成家的年纪,张虎群的婚事也成了母亲心头的一块石头。

张虎群家境贫寒,家里还有一个患有小儿麻痹症的弟弟和年幼的妹妹。在当时的农村,谈婚论嫁看重的是家庭出身,张家三代贫农的成分倒是"根正苗红"。

媒人们走南闯北,终于为张虎群说成了一门亲事。他的妻子来自邻村一户"富农"家庭,虽说是"富农",但那时候的乡村人家谁也不比谁富裕多少,不过是吃红薯还是吃玉米面的区别罢了。

就在张虎群的生活刚刚步入正轨的时候,一个天大的机遇降临到他头上。由于高考制度尚未恢复,地方上开始推荐适龄青年上大学,张虎群成为了少数几个幸运儿之一。

当地领导找他谈话时说得明白,洛阳农专的畜牧兽医专业是顶尖专业。他们对张虎群寄予厚望,希望他学成归来后能够为当地畜牧业发展出力,补上技术人才的空缺。

在那个物质匮乏的年代,张虎群的工作岗位已经让不少人羡慕。村里的干部和乡亲们都看好这个年轻人,觉得他踏实能干,年纪轻轻就当上了会计,前途不可限量。

这份来之不易的工作,加上即将到手的大学文凭,本该让张虎群的人生走上一条截然不同的道路。可是命运弄人,这个农家少年的求学之路却在此时戛然而止。

一纸通知书 命运两重天

1976年的春天,张虎群收到了一封改变命运的信件。那是一张洛阳农专的录取通知书,上面清清楚楚写着他的名字,专业是畜牧兽医。

通知书的内容很简单,但字里行间透露着一个重要信息:"入学时间将另行通知"。这句看似寻常的话,后来成了张虎群噩梦的开始。

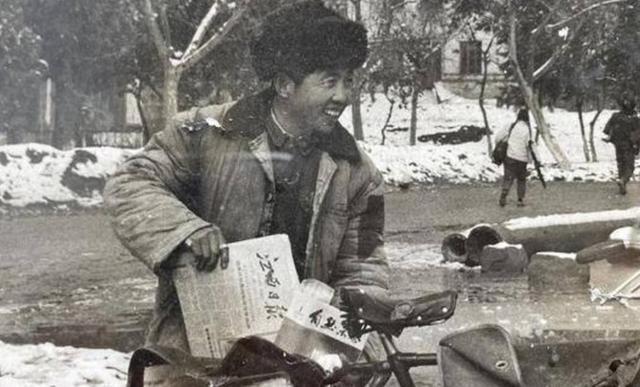

乡村的通讯在那个年代极其不便,邮递员骑着自行车走村串巷是人们获取外界信息的主要途径。张虎群每天都盼着邮递员能带来那封期待已久的开学通知。

日子一天天过去,春去秋来,张虎群的期待逐渐变成了焦虑。他放下手中的账本,常常站在村口张望,希望能看到邮递员的身影。

到了第二年的八月,张虎群通过多方打听,得知洛阳农专已经开学。而他的开学通知书却迟迟未到,这让他意识到事情可能出了问题。

为了查清真相,张虎群放下村里的工作,开始了往返于县城与高村乡之间的奔波。他走访了邮局、乡政府,想要找到那封神秘消失的开学通知书。

在当时的农村,外出一趟并非易事。张虎群省吃俭用,攒下路费,一次次往返于村子和县城之间。每一趟出门,他都带着满腔希望,却总是无功而返。

张虎群的遭遇很快在村里传开,人们议论纷纷。有人说他运气不好,有人说这是命该如此,更有人说他不该痴心妄想。

面对种种猜测,张虎群并没有停下寻找的脚步。他找到了当年给他开具推荐信的乡领导,希望能得到一些帮助。

领导们也感到十分困惑,按理说既然已经发了录取通知书,开学通知书不可能凭空消失。他们帮张虎群联系了上级部门,却始终没有得到明确的答复。

这一年对张虎群来说异常艰难,他不得不在寻找真相和维持生计之间做出选择。家里还有需要照顾的弟妹,新婚的妻子也需要他的支持。

生活的重担压得张虎群喘不过气来,他不得不暂时放下寻找通知书的事情。但这件事却像一根刺,深深地扎在他的心里。

事情并没有随着时间的推移而有所转机,张虎群的大学梦就这样被生生掐断。他只能继续在村里当他的会计,看着同龄人一个个找到更好的出路。

这张迟迟未到的开学通知书,成了张虎群人生道路上的一道无法逾越的鸿沟。他不知道自己为什么会遭遇这样的不幸,更不知道这背后到底隐藏着什么秘密。

随着年月流逝,张虎群的生活越发艰难。没有大学文凭,他的发展空间十分有限。在那个年代,一纸文凭往往就意味着截然不同的人生轨迹。

这一场由一纸通知书引发的命运转折,不仅改变了张虎群的人生,也让他的家庭失去了一个改变命运的机会。而这个真相,要等到很多年后才能水落石出。

追寻廿五载 真相终浮现

在上世纪八十年代的农村,一张大学文凭就如同一块敲门砖,可以撬开一扇通往美好生活的大门。张虎群只能看着当年一起被推荐的同学们过上体面的生活,而他依然在泥土地里刨食。

生活的重担不允许张虎群有太多时间去追寻真相,他需要养活一大家子人。他的弟弟因为小儿麻痹症需要长期的医疗费用,年幼的妹妹也正是需要钱的时候。

日子就这样一天天过去,张虎群的妻子非常支持他寻找真相。在她的鼓励下,张虎群决定重新踏上寻找答案的道路,这一找就是二十年。

张虎群把家里能省的都省下来,攒够路费就往洛阳跑。他的土坯房年久失修,却舍不得花钱修缮,省下来的每一分钱都用在了查找真相的路上。

1998年5月的一天,张虎群再次来到了洛阳农专的旧址。站在高墙外,他发现校园里异常安静,打听之下才知道学校早已搬迁他处。

经过多方打听,张虎群终于找到了洛阳农专的新址。他提出要查阅当年的档案,但学校以年代久远为由拒绝了他的请求。

张虎群的故事在乡里慢慢传开,有人劝他放弃,说这么多年过去了,就算找到真相又能怎样。可他就像是着了魔,一有机会就往洛阳跑。

转机出现在一位高中同学身上,这位同学回乡探亲时得知了张虎群的遭遇。更巧的是,这位同学的妻子正好在洛阳农专工作。

张虎群抓住这根救命稻草,恳请老同学帮忙查找真相。这位同学看到昔日的同窗过得如此艰难,答应了帮他打听消息。

等待的日子里,张虎群每天都守在村口的电话亭旁。终于有一天,他接到了老同学的电话,得知了一个惊人的消息:他当年确实被人顶替了学籍。

这个消息让张虎群找到了方向,他开始频繁往返于郑州市区。教委、招生办成了他最常去的地方,工作人员都认识了这个面容憔悴的中年人。

为了节省路费,张虎群常常带着干粮,在车站凑合一夜。他用最节省的方式在郑州市区来回奔波,寻找能够还他公道的部门。

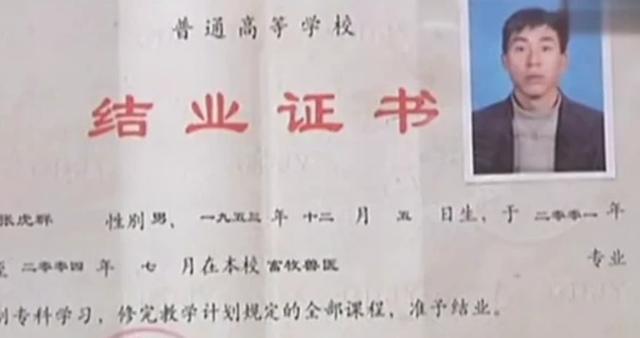

功夫不负有心人,2000年3月1日,洛阳农专终于承认了张虎群的入学资格。但由于学校已经历经两次改制,只能将他作为成人大专生对待。

这个结果并不能让张虎群满意,他继续向上级部门反映情况。在相关部门的介入下,学校最终同意给予他普通大专的入学资格。

对于"顶替"一事,学校也正式承认属实。时隔二十五年,张虎群终于拿到了那张迟到太久的通知书,可以重返校园完成他的大学梦。

这一场漫长的追寻,耗去了张虎群人生中最宝贵的年华。当他终于拿到通知书时,已经是一位将近半百的中年人,站在教室门口的身影略显佝偻。

朝为学子暮作原 公道难求矣

2001年的金秋时节,四十九岁的张虎群走进了洛阳农专的校园。他的同学们大多二十出头,看到这个皮肤黝黑、步履蹒跚的大叔,都投来好奇的目光。

在课堂上,张虎群总是坐在最后一排认真听讲。年轻的老师讲课速度很快,他常常需要下课后找同学借笔记抄写,熬到深夜才能完成作业。

对于一个年近半百的农民来说,专业课程实在太难了。数学公式、专业术语像天书一样难懂,张虎群不得不放下锄头拿起课本,白天上课晚上补习。

生活的重担并没有因为他重返校园而减轻。家里的农活还要干,妻子一个人照顾着全家的生计,他只能在周末回家帮忙干农活。

三年的求学时光,张虎群错过了二十多门考试,四门课程挂科。在上课、务农和奔波之间,他的身体每况愈下。

到了毕业季,张虎群只拿到了一张结业证书。学校以他考试成绩不合格为由,拒绝给他颁发毕业证书。

这个结果让张虎群无法接受。为了那张毕业证书,他再次开始了漫长的上访之路,往返于各个教育部门之间。

教育部门的工作人员告诉他,不发毕业证是为了维护学校的权威。一个多门功课缺考、挂科的学生如果也能拿到毕业证,对学校的声誉会造成负面影响。

张虎群开始向媒体求助,他的故事被刊登在报纸上。不少人为他的经历感到惋惜,但这并没有改变学校的决定。

2013年,走投无路的张虎群决定通过法律途径解决问题。他请来律师,将洛阳农专告上法庭,要求赔偿115万元。

这笔赔偿金包括了他37年来的经济损失、精神损失,以及被顶替期间本应获得的工资收入。在他看来,这些都是那张被顶替的录取通知书给他带来的损失。

然而,法院以证据不足为由驳回了他的诉讼请求。时过境迁,很多历史问题已经无法还原真相,更别说追究责任。

张虎群的故事经过媒体报道后,引发了社会各界对教育公平的思考。他的经历就像一面镜子,折射出那个特殊年代的教育悲剧。

如今的张虎群依然生活在那间土坯房里,他的妻子始终陪伴在他身边。这么多年来,她从未抱怨过丈夫为了寻求公平而耗费的时间和金钱。

张虎群的案子到现在仍未有一个圆满的结局。那个顶替他上大学的人是谁,至今仍是一个谜。但好在现在的教育制度已经完善,不会再有人遭遇他那样的不幸。

这场持续了三十七年的维权之路,见证了一个普通农民为了教育公平而付出的艰辛努力。张虎群的故事,也让人们更加珍惜当下来之不易的教育机会。