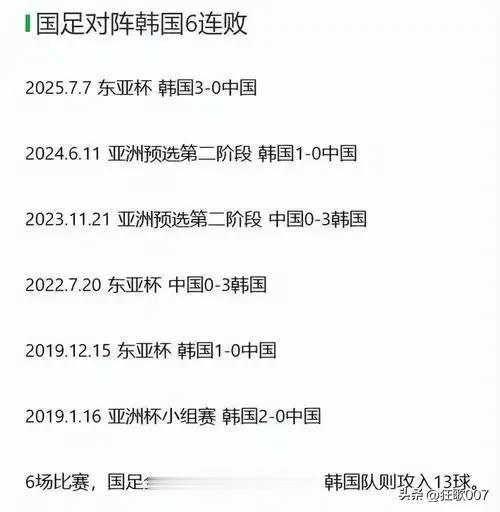

又输了。0比3,干净利落,毫不意外。国足对阵韩国,比分牌上的数字冰冷得如同这七月的冷雨,浇熄了本就微弱的期待。东亚杯首战三连败,对韩八年不胜、六连败的尴尬纪录上再添一笔,更扎心的是那串刺目的数字——近六场交锋,零进球,三粒失球。你说气人不气人?咱家门口的场子,踢得像是去人家后花园挨揍。

这0:3的刺眼比分,早已不是场上十一个人技术跑动不如人那么简单,它无情地揭开了更深层的溃烂——足球场上这巨大鸿沟,不过是两国在体育文化根基、人才培育逻辑乃至社会价值取向差异的缩影。

当我们还在为一场国足比赛的输赢捶胸顿足时,韩国足球已悄然建立了一个生生不息的“球星制造厂”。孙兴慜这颗亚洲足球皇冠上的明珠光芒耀眼,但绝非孤星。他身后,是黄喜灿、李刚仁、金玟哉等一批能立足欧洲顶级联赛的悍将。他们是如何“量产”的?

答案在于其高度系统化、目标极其清晰的青训流水线。从小学到大学的校园足球联赛体系,为韩国足球提供了最庞大的选材池。韩国足协制定的统一青训大纲,确保了无论首尔还是济州岛的小球员,接受的都遵循同一套科学、先进的方法论。这种标准化与系统化,如同精密的工业流程,源源不断锻造出符合现代足球高强度对抗要求的零件。

反观我们,青训体系如同布满补丁的破旧帐篷,风一吹就摇摇欲坠。资源分配严重失衡,基层教练水平参差,训练理念五花八门,从U系列到国家队,战术风格常如六月天气说变就变。那些在水泥地上追逐破旧皮球的孩子,脚下是坑洼不平的现实,头顶是难以穿透的上升天花板。“天才”偶有闪现,却极易在混乱无序的培养体系中迷失方向,或如流星般过早燃烧殆尽。

足球土壤的贫瘠,更深植于教育观念与社会心态的巨大差异。

在韩国,“运动特长”是实打实的升学硬通货与就业敲门砖,优秀球员备受尊重。这种社会认同感,如同阳光雨露,滋养着青少年投身足球的热情。韩国父母乐意送孩子踢球,因其深知这是一条被社会认可、有光明前景的人生路径。当梦想能照亮现实的路,球场上的挥汗如雨自然被赋予意义。

而我们呢?根深蒂固的“万般皆下品,唯有读书高”观念依旧强大。球场?在多数家长眼中,那是可能“玩物丧志”、耽误刷题升学的“危险地带”。学校体育课沦为形式,操场常为文化课让路。即便孩子展露天分,一条狭窄崎岖、布满不确定性的职业球员之路,也令无数家庭望而却步。功利主义的教育焦虑,为足球梦筑起了一道难以逾越的心理高墙。

更令人扼腕的是,我们足球领域内挥之不去的“速成思维”与“政绩冲动”。天价引入归化球员,寄望其成为扭转乾坤的“特效药”;联赛政策朝令夕改,俱乐部名号如走马灯般变幻;国家队选帅思路摇摆不定,战术风格在“学巴西”与“抄意大利”间反复横跳。每一次急功近利的折腾,都在消耗本就脆弱的足球根基,像无头苍蝇般在迷宫中撞得头破血流,却始终找不到通往出口的路径。

0:3的冰冷数据,是场上实力悬殊的客观写照,更是场外系统性差距的残酷量化。它像一面棱镜,折射出足球作为一项系统工程,其成败远非场上那90分钟所能定义。当韩国的孩子在标准化球场上接受系统训练,他们的父母在观众席上投以赞许目光时,咱们的孩子在干嘛?是在拥挤的补习班伏案疾书,还是对着电子屏幕“云竞技”?当我们的球场时常变成房地产商的广告牌,韩国的球场却在默默孵化着下一个孙兴慜。

国足输韩国,输得彻彻底底,输得心服口服?不,这0:3的比分背后,是输在了一个更宏大、更本质的层面上。我们输给了邻居那种把足球梦想细化为可执行路径的系统耐心,输给了整个社会对体育价值发自内心的认同与托举。

当终场哨响,比分定格为又一次刺目的失利时,我们需要的不再是愤怒的指责或空洞的口号。那0:3的伤口,需要的是刮骨疗毒的勇气和愚公移山的定力。唯有当校园的球场上奔跑的孩子多起来,当科学的青训体系真正扎根,当踢球被社会视为一条值得尊重的阳光大道而非“不务正业”,当“久久为功”替代“急功近利”成为足球发展的主旋律,国足才有资格在未来的某一天,真正站在实力对等的赛场上,与强敌一较高下。

否则,下一次相遇,0:3的刺目比分之后,也许会出现一个更令人难堪的数字。