高欢次子高洋,在决定动手逼东魏孝静帝禅让前曾召开过一次家庭会议,讨论篡位事宜。

此时距离高欢长子高澄遇刺不足1年,高洋刚刚稳定住全国权势,但这并不妨碍他对篡位一事保持强烈乐观态度,他的理由很简单:全国兵权,均在他手,所以篡位这件事之于他,与吃饭喝水一样简单。

面对儿子的自信,其母娄太后并不认同,她表示,你父亲那么大的功绩都不敢直接篡位,你兄长那样自视甚高,在篡位这条路上也得一步一步的走,你有什么样的功绩,敢掌权不到1年就篡位?

篡位,古已有之,无论愿不愿意承认,它都是中国古代权力交接的一种重要方式。

高洋与娄太后分别说出了篡位的两种途径:

娄太后给出的是常规模式,你得拥有足够的实力和威望,让大多数人都支持你,即便如此,也得按照流程一步一步走。

而高洋给出的则是简单模式:篡位没必要考虑那么多,只要保证对军队的绝对掌握就可以了。

在漫长的历史长河中,以上面这两种方式篡位的案例都有,很多人可能感到奇怪,既然有“简单模式”在,为何还会有人愚蠢到要去玩“复杂模式”呢?

道理其实很简单,第一,“简答模式”风险更高,强如李世民,如果在宣武门时几个关键问题上出现差头,可能就是身首异处的结局,至于朱棣,他的篡位之路几乎可以用九死一生来形容了;至于第二嘛,想以“简单模式”篡位,就必须保证有一支绝对忠于你的军队,你在军中的威望要强到让将士们对你绝对服从,或许服从这个词已不足以形容那种忠诚度,更准确的说法应该是:盲从。

娄太后给高洋的警告翻译一下是这个意思:你几斤几两?在军队中有什么威望?你就敢玩“简答模式”?

了解了篡位的两种模式,再回到多尔衮当年的处境,我们发现,命运跟他开了一个大大的玩笑,理论上讲,多尔衮篡位,即可以走“复杂模式”,又可以走“简单模式”,但事实上,这两种模式,他都走不了。

一步之遥清崇德八年,明崇祯十六年(1643年),皇太极突然驾崩,其一手搭建起来的满清帝国出现了重大权力真空。

围绕皇位继承人问题,满清贵族们展开激烈博弈,皇太极长子豪格此时已成年,且经过多年历练,在军中,尤其是皇太极直接管理的两黄旗中颇有威望,而在皇太极驾崩之前,又将正蓝旗交给豪格管理,表面上看,豪格政治合法性和实力均最强,是最有机会成为继承人的。

但有些人并不这么认为,以多尔衮为核心的,阿济格、多尔衮、多铎三兄弟,掌管两白旗,实力同样不容小觑,这三兄弟同气连枝,均在军中有较高威望,且多尔衮政治智慧极高,颇有其亡兄皇太极之风,多尔衮因此成为了皇位第二有力的继承人。

镶蓝旗的济尔哈朗同样实力不俗,但由于并非努尔哈赤之子,自然也不可能直接参与皇位争夺,但却可以对皇位继承问题施加影响。

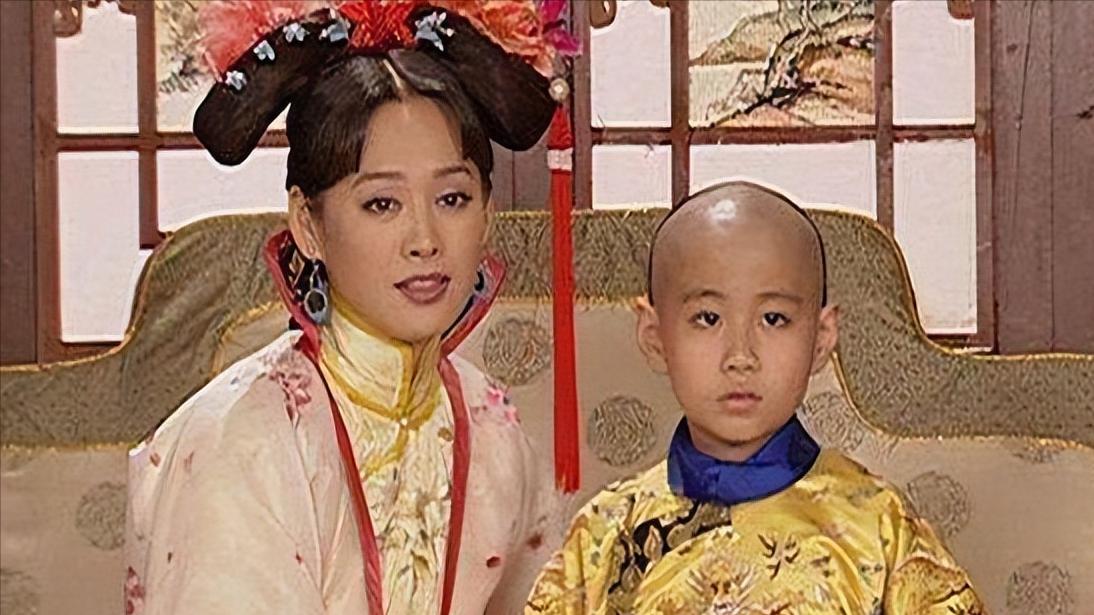

在皇位继承这个问题上,多尔衮展现出了高超的政治手腕,他先联合其他势力,将水搅浑,让豪格的继承人身份存疑,而后开始在各势力中纵横捭阖,并最终在确定自己直接继承皇位无望后,改为支持年仅6岁的福临继位。

就多尔衮而言,支持福临继位这一步棋走得可谓相当妙,因为它成功离间了两黄旗和正蓝旗。

两黄旗为皇太极直属,如果多尔衮太过强势非要夺取皇位,两黄旗就会和正蓝旗一起紧密团结在豪格周围。

但如果给出福临这个选项,两黄旗的态度就会发生根本性改变,此时的豪格已经是正蓝旗旗主了,如果他成为皇帝,那么第一嫡系无疑是正蓝旗,两黄旗只能成为第二嫡系,而如果本身没有班底的福临继位,两黄旗则会成为毫无疑问的第一嫡系。

支持福临继位,不但成功瓦解了豪格的继位合法性,还让多尔衮有契机去争一个摄政王的身份,而多尔衮邀请济尔哈朗一同摄政,对于继承皇位无望实力却不俗的济尔哈朗,多尔衮给出了相当务实的条件进行拉拢,不得不说,就政治智慧而言,多尔衮确实是努尔哈赤诸多儿子中最像皇太极的。

分化两黄旗和正蓝旗后,满清集团中各势力实力排序就是这样了:多尔衮兄弟集团的两白旗最强,顺治帝的两黄旗次之,这主要是因为顺治帝太小,不能将两黄旗的实力完整发挥,之后是济尔哈朗的镶蓝旗和豪格的正蓝旗。

已经成为集团内最强实力者的多尔衮先用政治手段打压了济尔哈朗,而后又做掉了豪格并兼并了他的正蓝旗。

在这一过程中,多尔衮还主导了影响满清命运的最重大事务:入关。

满清入关后,多尔衮以他两个兄弟为核心,一边向西打,一边向南打,最终形成了席卷天下之势。

靠着在入关一事中积攒的巨大政治威望,以及在政治斗争中不断打倒对手,多尔衮的地位也水涨船高,陆续成为了顺治帝的“皇叔父摄政王”、“皇父摄政王”,总览朝中大权。

乍一看,此时的多尔衮风头无两,距离那最高权力仅仅只有一步之遥,但现实却是这一步多尔衮永远也跨不过去。

真正无解的问题往往并不在外部,而在集团内部,多尔衮赖以生存的三兄弟集团内部存在重大问题,让多尔衮永远无法跨过那最重要的一关。

先行者前文提到,篡位有两种模式,“简单模式”和“常规模式”,先来看一看以这两种模式实现篡位目标的“先行者”吧。

先看常规模式,典型的例子就是曹操,彼时天下大乱,曹操以兖州为根据地转战四方,最终平定北方,曹操的军队完全是自己一手建立起的,只听命于自己,是妥妥的曹家军。

至于汉献帝,虽然有一些人世族同情他,但是由于他的手上没有一兵一卒,所以也就很难掀起什么风浪,只能充当曹操的傀儡。

即便如此,曹操也在一步步按照“流程”走着自己的篡位流程,这些流程曹操走得很稳,也很规矩,曹操只在自己打了胜仗的情况下,才会给自己加官进爵,不会在打败仗之后强行给自己“加戏”。

曹操很清楚所谓官职、爵位不过是一个名头,必须有相应的威望作为支撑它才会意义。

文章开头提到的高洋,他与曹操相同的点是军队掌握在他的手中,硬实力方面他是足够的,但软实力,也就是威望方面,他与曹操是天壤之别,所以其母娄太后建议他不要急于去篡位。

曹操奉行的是典型的篡位常规模式,其优势是稳定,一步一步往前走,逐步瓦解皇权,且让对方没有任何反抗的余地,安全性极高。

想搞以稳定性和安全性见长的常规篡位模式得有一个前提:篡位者的实力得碾压式强于皇帝,只有这样才能一点一点将皇权吃干抹净,实现皇位更迭。

至于简单模式的典型案例,毫无疑问当属唐太宗李世民。

玄武门事件爆发前,李渊在有意削弱李世民势力,所以此时的李世民尽管在军中威望极高,但在都城长安,纸面实力却不及兄长李建成,更不及李建成与李渊的联合。

处于劣势方的李世民只能铤而走险,依靠对自己效死命的八百死士,先发制人,一举拿下李建成。

但也不要说李世民身经百战,打出大唐大半江山的威望在篡位问题上一点帮助没有,帮助主要集中在两个方面:第一是发达的情报系统,玄武门能够成功,情报战有一半功劳,第二则是李世民政变成功后能立刻稳定住局势。

简单模式的特点是:你得有一支愿意对自己效死命的军队,这支军队不但战斗力要强,要得愿意为你赴汤蹈火,在所不辞。

通过曹操和李世民,这两个经典的篡位例子,大致说清了篡位的常规模式和简单模式想要成功的前提条件,现在来看一看,这位为满清政权立下不世之功的“皇父摄政王”多尔衮,他的篡位之路到底有什么过不去的坎。

困局成为摄政王后,多尔衮集团已经成为了满清最有势力的集团,当时,顺治帝尚幼,不能直接领导皇太极留下的两黄旗,而豪格在被两黄旗抛弃后,手上只有之前继承的正蓝旗,至于另一个摄政王济尔哈朗,虽然掌管镶蓝旗,实力同样不俗,但仍无法撼动手握两白旗的多尔衮兄弟的权柄。

在这一时期内,多尔衮兄弟集团成为了满清政权的最强势力,所有强势者想篡位,都会寻求安全性更高的“常规模式”,那种危险性极高的“简化模式”,是留给弱势方的。

如果选择“常规模式”,多尔衮需要做的就是两件事:第一是扩张势力,获得更多能量,第二是建功立业积攒威望。

历史上的多尔衮也是这样做的,摄政制度确立之初,济尔哈朗的地位是在多尔衮之上的,但多尔衮在掌权的第一年便不断排挤济尔哈朗,甚至一度剥夺了他的辅政资格,而对于曾经的皇位竞争者豪格,多尔衮则直接赶尽杀绝。

在豪格出征四川班师后,直接给他安上了冒领军功,启用罪人的罪名下狱处死。

豪格死后,多尔衮兼并他的正蓝旗,彼时,从纸面实力上看,多尔衮手握三旗,又独揽军政大权于一身,已然是权势滔天,顺治帝根本就是他手中的傀儡,只要想篡位随时都可以做到,但这只是表象,多尔衮得到这些能量是有代价的。

成为摄政王后,多尔衮一方面从其他手中夺取能量,另一方面也在通过一系列重大决策树立自己的威望,当然,这些重大决策都围绕着一个主题:入关,夺取天下。

趁着大顺军与李自成大战的历史契机入关,这是多尔衮主导的满清集团做的最重要的一次决策,就对满清政权的影响来看,这个决策的重要性比天还大。

单就历史贡献而言,主导入关这一决策的多尔衮,确实有资格向皇位发起挑战。

但这个结论是站在上帝视角回看历史时得出的,在当时,情况可就复杂多了,因为入关这个决策的正确与否,是得经过时间检验的。

多尔衮是在顺治五年对豪格动手的,之所以选择这个时间节点出手,是因为彼时南明弘光、隆武两个政权已然覆灭,李自成的大顺,张献忠的大西政权也已经被打残,满清席卷天下几乎是板上钉钉,就当是的形势,多尔衮入关的决策可以说取得了重大胜利,多尔衮威望无双,所以多尔衮才敢“强行”夺豪格兵权,硬抢豪格的正蓝旗。

多尔衮在对豪格出手时,其实是想过将济尔哈朗一并“带走”的,当时有人举报济尔哈朗在立储时阴谋拥立豪格,并建议将其处死。

如果济尔哈朗也被彻底打倒,多尔衮顺势将他的镶蓝旗也一同兼并,那么彼时的多尔衮将拥有两白、两蓝四个旗,实力碾压顺治皇帝,如果真的走到这一步,多尔衮倒是真有希望开启篡位流程,但天有不测风云。

就在多尔衮风头无两的时候,天下局势开始急转直下,多尔衮的节奏被彻底打乱。

当时,已经降清的姜襄、金声桓、李成栋三路军阀先后“反正”,天下出现了第二次“反清高潮”。

反叛势力的相继出现,让多尔衮不得不停止内部的夺权和清洗,把主要精力用在应对现实危机上,为了平定叛乱,多尔衮不得不放出在满洲八旗中拥有极高威望的济尔哈朗。

而济尔哈朗又比较出色地完成了平叛任务,这对于多尔衮来说尤为尴尬,因为威望是打出来的,他本想靠着自己主导满清入关的巨大威望彻底按倒济尔哈朗,结果却让济尔哈朗在战场上走一圈后威望更高了。

权势这个东西只会锦上添花,不会雪中送炭,如果多尔衮真把济尔哈朗也给斗倒并兼并了他的镶蓝旗,那么被兼并的正蓝、镶蓝两旗会因为直接由摄政王统领而感到无比荣幸,而其他势力,甚至包括当初直属于皇太极的两黄旗都会向多尔衮靠拢。

权力斗争,赢了什么都好说,但你多尔衮没赢,你没赢,情况也就复杂了,镶蓝旗的济尔哈朗曾经感受过你多尔衮浓浓的杀意,那么人家接下来会怎么做?当然是站在顺治帝的两黄旗一边,与你多尔衮势不两立。

另外,多尔衮虽然通过权术手段强行夺了豪格的正蓝旗,但他的吃相很难看,豪格大军刚刚胜利班师,就被你多尔衮按上莫须有的罪名治罪,正蓝旗虽然名义上归到你多尔衮麾下,但是难免会心有不服。

当然了,最能让人心服口服的办法还是实力,正如“慈父”所说:胜利者是不受审判的,赢了怎么都好说,但你多尔衮没赢。

篡位是一项很不光彩的活动,篡位者得一直赢,对于此时的多尔衮来说,没赢,就是输。

多尔衮在入关之初几年玩的天花乱坠的权术手段,其效果都在济尔哈朗被打倒后又站起来而几乎归零,此时他手上有着两白旗和并不服气的正蓝旗,而济尔哈朗则带着自己的镶蓝旗向顺治帝的两黄旗靠拢,多尔衮的权势根本就形不成压倒性优势,更不要说在这一过程中小皇帝顺治在不断长大,随着他的成长,两黄旗的权势将不断被提升。

事情发展到这一步,多尔衮已经失去了凭借巨大实力优势逼顺治让位的机会,也就是说,想以“常规方式”篡位已经不可能了。

既然安全的“常规模式”走不通,那么多尔衮是否可以尝试走风险高的“简化模式”呢,很遗憾,也不行。

因为多尔衮集团内部有着致命的缺陷。

兄弟难题大多数人认为多尔衮成为摄政王后夺权的第一步是排挤济尔哈朗,但事实并非如此,多尔衮夺权的最初对象不是别人,正是自己的胞弟:多铎。

当时,多铎强占了汉臣范文程的小老婆,多尔衮将这件事扩大化,重罚了多铎,并主导了一出“换旗”大戏。

原本,多尔衮只领镶白旗半数牛录,而多铎领正白旗全部牛录,换旗后,多尔衮领正白旗全部牛录,而多铎只领镶白旗半数牛录。

但换旗归换旗,打仗这件事是需要一定天赋的,军中的威望还是得在战场上获得,多尔衮集团中的战力担当就是多铎,这一点并不会因为换旗而改变。

清军入关后,虽然战略大方向对了,但这遍地狼烟的天下,还是得真刀真枪打下来才算数。

而在满清入关的一系列南征北战中,立下最多战功的就是多铎。

清军入关这一事件中,多尔衮固然攒下了巨大的政治威望,但军中的威望,大头却归了多铎。

多尔衮不是李世民,他在军事领域是存在短板的,当然,他有一个弟弟多铎可以弥补这个短板,但是从“换旗”一事我们不难看出,多尔衮、多铎这对兄弟之间的关系远非表面看上去那样和睦。

想干篡位这样的事,军队这个问题是绕不开的,而多铎是否真的甘心永远当多尔衮手中的一把刀?这一点我们要打上一个大大的问号。

作为集团首领,多尔衮身上还有一个尴尬的问题:他没有儿子。

为了让自己的权势更稳固,多尔衮必须解决继承人问题,而关于这个问题,多尔衮的应对之法非常值得玩味。

多铎病逝后数月,多尔衮宣布过继多铎的儿子多尔博为自己的嫡子。

多尔衮不知道早确立继承人对集团的稳定性有重要意义吗?他当然知道,那他为什么不早些从多铎的儿子中过继一个呢?答案恐怕是他害怕过继多铎的儿子会无形中增加多铎的权势,威胁到自己集团首领的地位吧。

多尔衮与多铎之间的问题,才是多尔衮集团的核心问题,二人一个善于搞政治,一个善于打仗,兄弟二人通力合作时,这个组合相当完美,但至高权力的诱惑过于巨大,即便是亲兄弟,谁又敢保证不会为了权力而拔刀相向呢?

多尔衮能力上的缺陷,导致其无法在任何事情上都成为集团的核心,而那最重要也最要命的军事问题,多尔衮偏偏得靠着与胞弟多铎合作才能完成。

篡位这样的事,不但危险,还不光彩,想干这件事,必须保证自己对整个集团的绝对掌控,多尔衮那无比善战的胞弟多铎,他的存在让多尔衮不必担心自己集团的武力值不够,但也正是因为他的存在,多尔衮始终无法彻底放心。

多尔衮与多铎之间的复杂关系导致的集团问题,以多铎的死而得到“解决”,但旧问题刚消失,新问题也随之出现,多铎,这个多尔衮征战天下时最锋利的“刀”不在了,多尔衮再难靠实实在在的战功来维系自己集团的权威了。

到这里,多尔衮再想篡位,已经几乎不可能了。

多尔衮逝世的场景颇为传奇,距离多铎病故仅1年多,多尔衮也病了,但多尔衮强撑病体率众人打猎,最终在打猎期间坠马,病情迅速恶化,很快便死了。

多尔衮为何要强撑病体去打猎?毫无疑问,这是一种政治表演,目的是向所有人展示自己的力量,但真正有力量的人并不需要时刻去展示力量,此时的多尔衮必须以强撑病体打猎的方式来展示自己的力量,这本身就是一种对力量不自信的表现。

此时的多尔衮大概率已经猜到了自己的结局,以这样的方式倒下,对于他来说或许是一种解脱。

皇太极的突然驾崩,让多尔衮有机会去一窥那至高的权力,他也为此奋斗了一辈子,但历史的走向最终将他困在了原地,他的一切与努力,都不过是看得见,却摸不着的一梦黄粱。