练小楷总飘忽不定?看看文徵明《蒲涧记》如何把“稳”字玩到极致

2025-10-29 13:06:35

墨海书画

文化

好,咱们今天就坐下来,好好聊聊文徵明47岁时写的这件小楷《蒲涧记》。你可能听说过文徵明是小楷界的顶尖高手,但你可能不知道

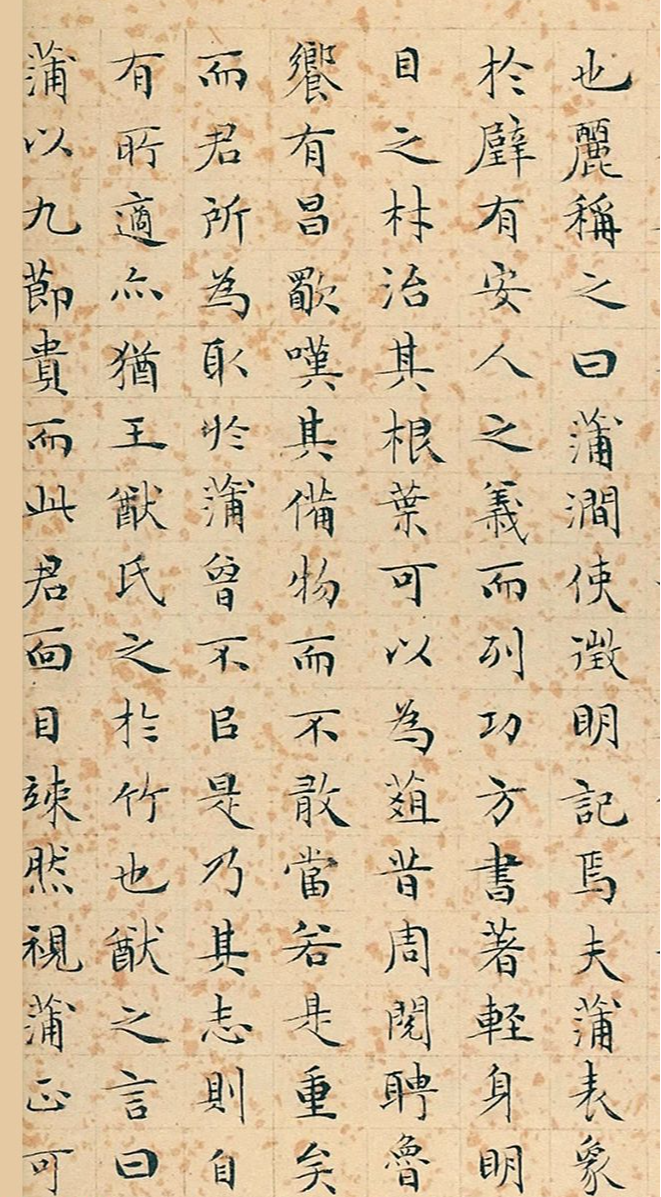

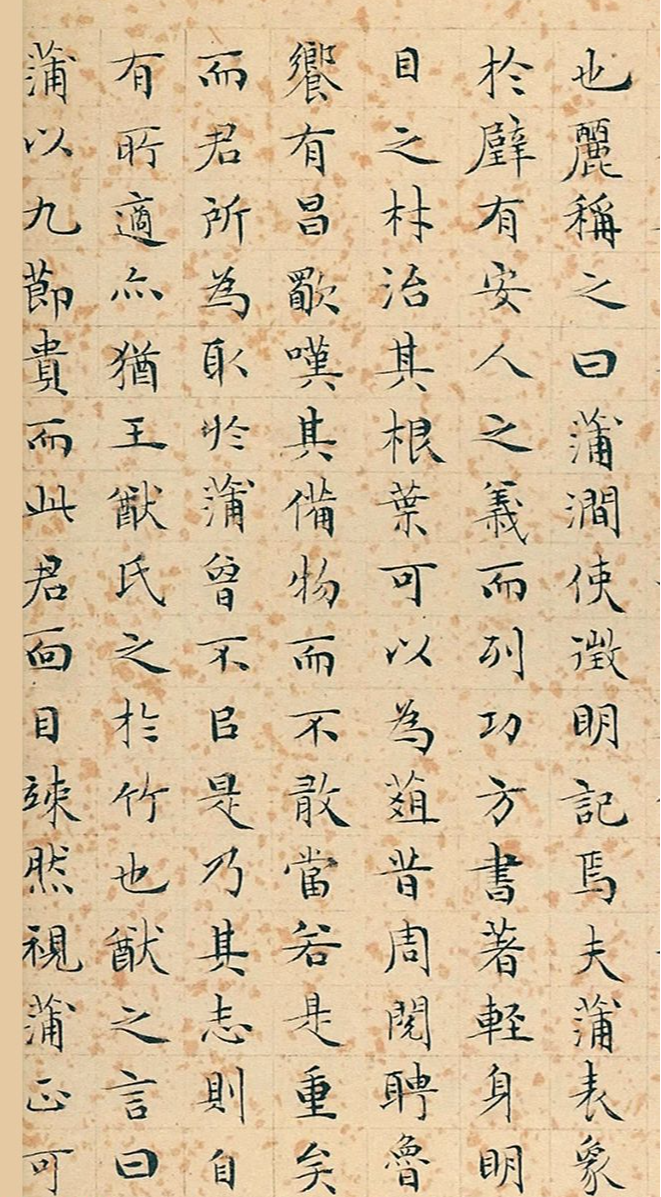

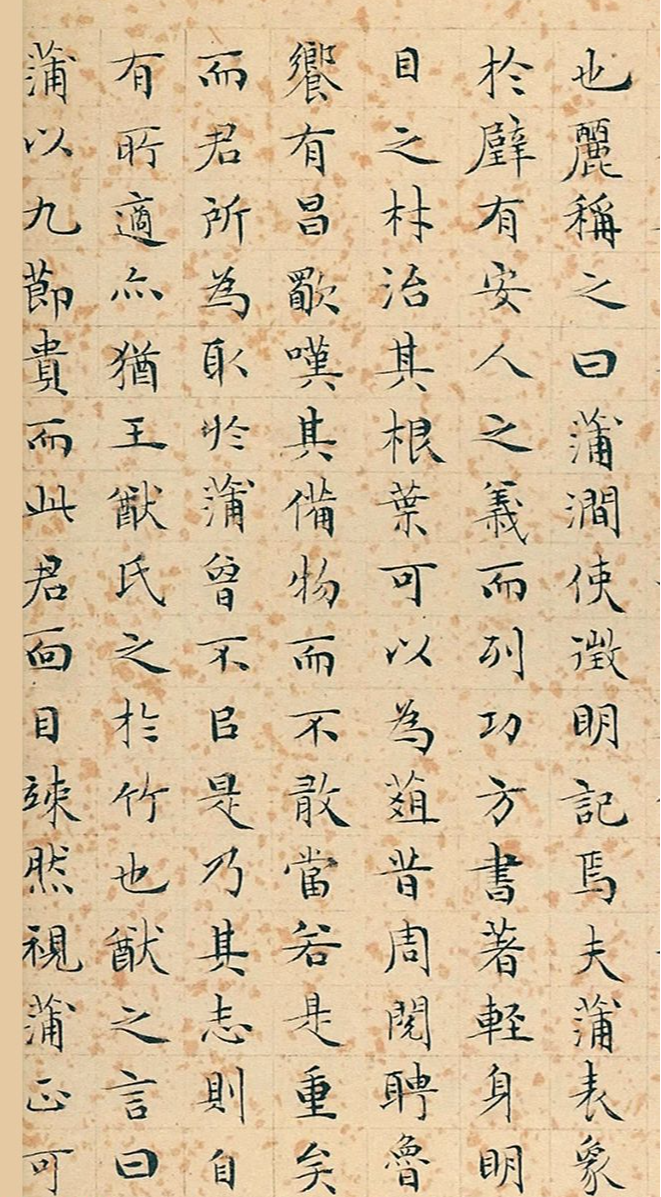

好,咱们今天就坐下来,好好聊聊文徵明47岁时写的这件小楷《蒲涧记》。你可能听说过文徵明是小楷界的顶尖高手,但你可能不知道,他四十多岁写的这件作品,恰恰是他风格成熟定型的关键节点。咱们不看那些玄乎其玄的赞美,就实实在在地看纸面上的笔法,你会发现,这时候的文徵明,已经把前人的东西消化干净,形成了自己一套清晰、稳定的写法。咱们先看最基本的——点画。这件作品里的点画,干净到什么程度?几乎每一笔的起笔、行笔、收笔,动作都交代得清清楚楚,不带一点儿含糊。比如那个“点”,他可不是随便按下去就完事了,多是尖锋入纸,顺势下按,再轻轻回锋或者向下一笔的方向出锋,有个小小的“点头”动作,显得饱满又有精神。这种对笔尖极其精细的控制力,就是他功夫的体现。你临帖的时候要是忽略了这个,那就只学了个外形,没学到精髓。再看横竖这些长线条。他的横画,一般不是水平的,常带着微微上仰的姿态,但角度控制得极其精微,不过分,显得既精神又稳重。起笔多是露锋轻入,有个很细小的切笔动作,然后中锋行笔,力量均匀地送到结尾,收笔时又是轻轻一顿,回锋。整个笔画看上去清瘦,但内在的骨力很足,这就是我们常说的“骨胜于肉”。你试着用手在空中比划一下这个动作,就能感受到那种“提按”的微妙节奏了。说完了点画,咱们再退远一步,看看这个字的结构。文徵明小楷的结构,最大的特点就是“稳”,但不是那种傻大黑粗的笨稳,而是透着巧妙安排的“巧稳”。你仔细看每个字,它的重心都摆得非常正,给人一种安详、从容的感觉。他不会为了追求险峻,把字写得东倒西歪。但同时,你又不会觉得单调。为什么呢?因为他善于通过笔画之间的疏密对比来制造变化。比如一个字里,某些部分笔画挤得比较紧,另一些部分又刻意放得比较疏朗,这一紧一松之间,节奏感就出来了,字也就“活”了。还有一个显著特点,就是他的字大多呈方形,或者微带扁势。这种体势给人的视觉感受就是开阔、舒展,不局促。每个笔画在字内的排布都经过精心计算,彼此之间的呼应、避让关系处理得自然和谐。比如“林”字,两个“木”并排,他通过改变右边“木”那一点的写法,或者调整撇捺的角度,就让它们既不打架,又紧密联系。这种结构上的功夫,需要我们在临习时静下心来细细品味,不是看一眼就能模仿到位的。聊完了单字的点画和结构,咱们再把视野放大,看看一整行、一整篇的章法布局。这才是决定一件作品整体气质的关键。《蒲涧记》的章法,初看可能觉得“平淡”,字和字之间、行和行之间的距离都留得比较均匀,没有特别突兀的跳跃感。但正是这种均匀,营造出一种宁静、肃穆的氛围。他的字大小变化不大,但又不是完全一样,是在一个极小的范围内做微调,保持着一种和谐的统一感。这种布局方式,非常考验书写者的控笔能力和心境,稍微浮躁一点,就会写得或紧或松,失去这种稳定的节奏。行气也非常值得一说。虽然是小楷,但他的字与字之间,笔意是连贯的。上一个字的收笔,常常自然地引导出下一个字的起笔,虽没有牵丝连带,但那种气势是相连的。你顺着每一行读下来,能感觉到一股内在的、缓缓流动的气韵。这就像听一首节奏平稳的古典音乐,没有激烈的鼓点,但旋律在持续流淌。我们自己在创作时,往往只顾单个字的好坏,忽略了行气,写出来就像一盘散珠,缺少这根“线”把它们串起来。那么,看了这么多,我们到底该怎么向《蒲涧记》取经呢?我给大家几点特别实在的建议。首先,工具选择上,建议用弹性较好的狼毫或兼毫笔,纸用偏熟一些的宣纸或者毛边纸。为啥?因为文徵明这种精细的笔法,在洇墨的生宣上很难表现,笔尖刚接触纸墨就洇开了,那些微妙的动作根本看不清,更别说写出来了。偏熟的纸能留住笔痕,利于你练习和控制。临摹时,别贪多求快。重点观察我前面提到的起笔、收笔的细节动作,尽力模仿。结构上,先求其“稳”,把每个字的重心摆正,疏密关系做对。一开始写不像很正常,别灰心,这个过程就是手感积累的过程。更关键的是心态。写这种小楷,急不得,躁不得。你得让自己静下来,像他那样一丝不苟、心无旁骛地对待每一个笔画。可以说,临写《蒲涧记》,既是在学技法,也是在练心境。当你能够耐心地把一篇小楷稳稳当当地写完,你会发现,收获的不仅仅是一手好字。