最近这段时间一些电车在高速状态下碰撞起火问题属实不少,而更令人惋惜的是个别车辆出现车门因无法外部开启导致车内乘员死伤的严重后果。可能有些朋友会问,为什么这些所谓高端、功能齐全的电车会出现车门外部打不开的问题?

我们不妨从源头来看看汽车门锁几十、上百年来是如何发展的,以及如今所谓高端的电开设计思路上存在哪些漏洞。其实各位都清楚,过去的车子配备的都是机械锁,这东西技术含量并不高,但优势在于稳定、耐用在特殊情况下拥有极高的容错率。

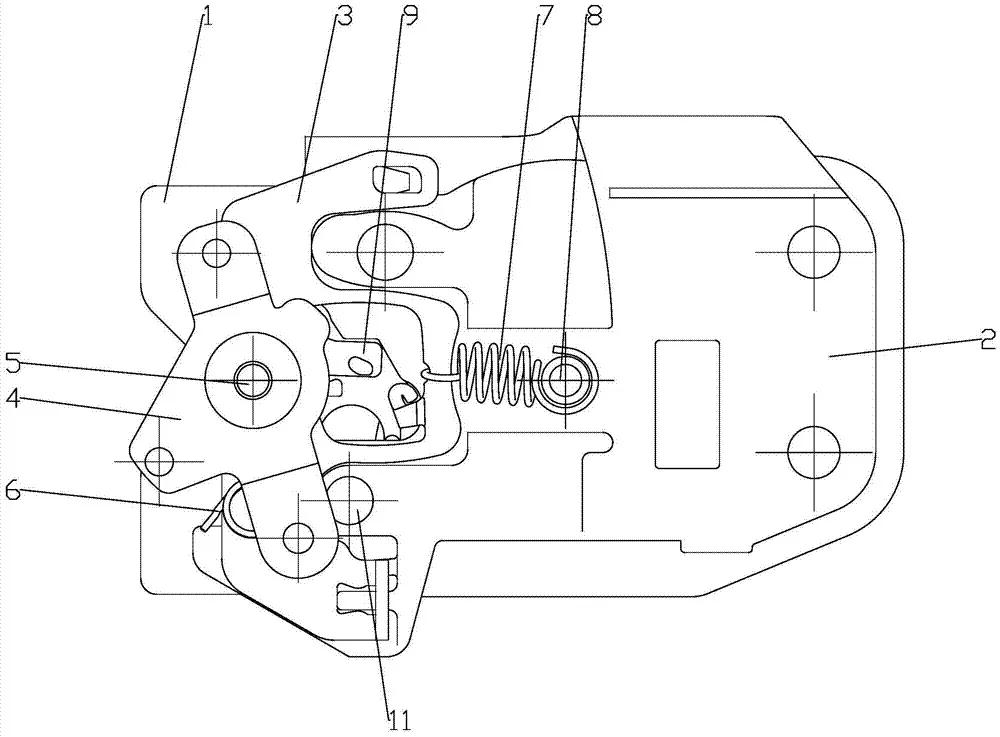

简单理解就是在绝大多数条件下只要车门不发生明显变形,就可以轻松从内部或外部去开启车门、0.5秒间即可完成解锁(甚至更快)。机械结构的特性各位都清楚,只要结构没有受损就很难出现问题。当然话不能说绝对,过去的油车肇事打不开车门的,但大都因为车门严重变形所致。

新能源时代毕竟是来了,似乎在几年之间汽车增加了一堆有用的、没用的电子配置。如车载冰箱、车载电视、车载游戏机、电开门等等等等。我们不能说这些配置没用,但个别配置确实意义不大,就比如这门锁电开。笔者认为任何配置的升级、进化要遵循更安全、便捷、耐用的逻辑。

车门要不要进化成电开?

车门要不要进化成电开?其实我觉得真心没必要,如上图这种伸缩式的真的好麻烦。自己开车解锁时还好、它会自动伸出。而当等人上车时,经常有不会用的朋友在那按来按去结果把手就是伸不出来,实在是麻烦。为了所谓的高端、高科技而严重拖垮效率、便捷性,这样的设计很蠢。我们要造的是更科技的车,而不是造看上去更科技的车。

所以这种电开设计的意义是什么?让大家觉得这种设计很高端、很科技?结果一查全是供应商提供的产品,一点自主设计都没有,自主自主结果成了歧途。这种设计在普通时候不熟悉的朋友都打不开,那么在特殊情况下呢?很显然更难以打开。

保证安全性的电开门锁要具备哪些特性以及设计理念?

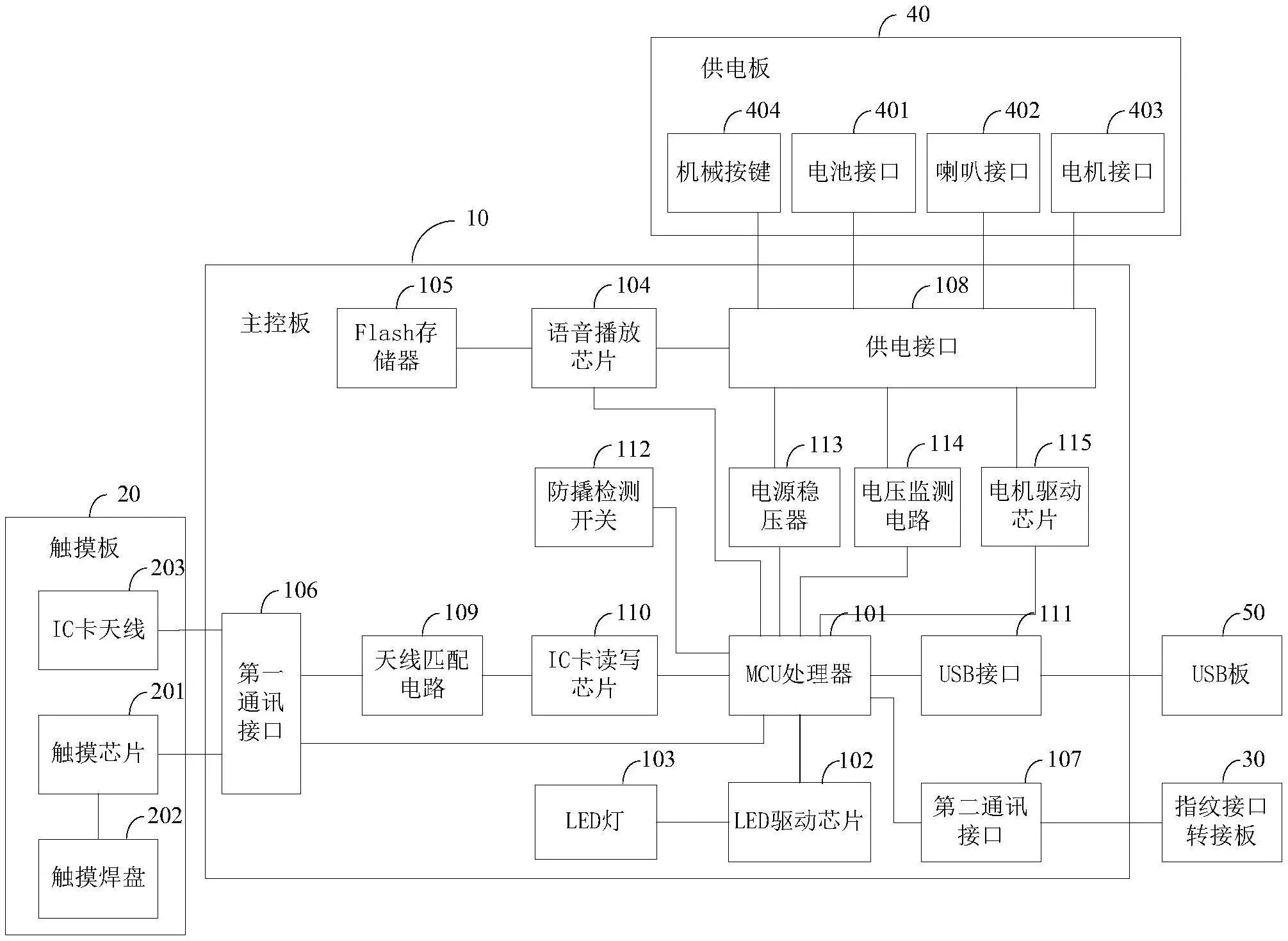

保证安全性的电开门锁要具备哪些特性以及设计理念?所谓的安全性合理设计,无外乎就是对可能存在的风险的预估以及对极限的模拟。也就是说无论多高端的电子控制系统,在极为特殊的条件下都是存在损坏的风险的。如电路损坏、信号接收或发生装置损坏、传感器失灵等等,因为应用的附件多、所以损坏概率就大。

这就好比CPU、一个针脚损坏就不能用了。所以安全性合理的电开锁需要同时再配备一套机械内开+机械外开。机械内开用来在特殊条件下自主开门逃生,而机械外开用来在特殊条件下由车外人员辅助逃生。并不是说机械外开就绝对安全,只能说机械外开比电子外开要安全得太多。

机械内开如今的新能源汽车均有配备,也就是说电车几乎都有内开机械锁。但是机械外开并不是所有电车都有所配备,如上图所示大众id.4的半隐藏式把手(是不是很像某品牌),就同时配备了内外电子开、内外机械开。这就等同于增加了一道保险,而某品车牌门锁只保留了机械内开而阉割机械外开是几个意思?

是出于对颜值的考量还是成本所累?不过在上图中大众id.4配了机械外开似乎也不影响颜值对吧?所以某品牌门锁不保留机械外开到底是因为什么呢?咱不知道,也不敢问。或者说是不是拥有碰撞时自动解决功能,我们就可以省略掉机械外开?能与不能或许不是重点,但我们要深刻的意识到,试错的代价太大、太沉重。

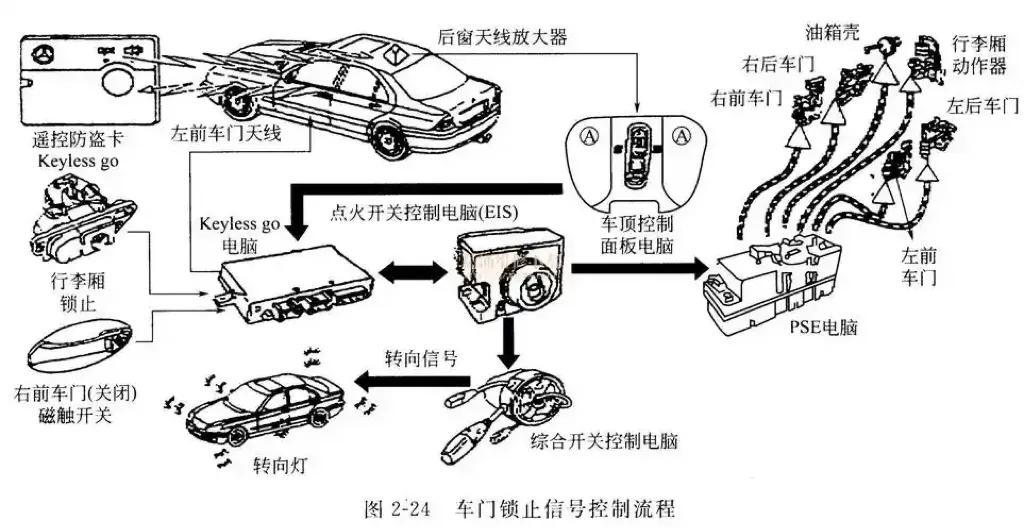

碰撞自动解锁是如何实现的?

碰撞自动解锁是如何实现的?无论油车、电车,均有一套12V的低压供电系统来给车上部分用电器供电,如仪表、屏幕、灯组、传感器以及电子门锁。现如今的车子无论油电均会配备ACU碰撞传感器,当检测到碰撞时,车身控制器BCM会立刻解锁车门。油车与电车目前均采用这种控制逻辑。

既然如此为何会失灵?原因很简单,因为运气不好、碰撞时低压电路被直接碰撞导致电路被切断,电供应中断。这种风险、概率油车与电车几乎一致,因为碰撞解锁方案一样。很多朋友可能要问,既然如此、为何油车这样的惨剧要少很多呢?这可以看作是一个综合性的体系问题。

1.油车碰撞后燃烧概率相对更低。

2.自动落锁这功能在油车上基本没普及,低端车几乎不配,日系几乎全系没这功能。99%的油车司机不会在上车后主动落锁。

3.油车的内机械门开位置更合理,电车保留的机械内开位置都偏下方,部分车型还采用隐藏式设计。车主找起来都费劲,乘客找起来更加困难,在危机时刻、机械内开沦为摆设。

综上所述油车在碰撞后逃生概率更高,碰撞后几乎不起火,等救援。碰撞起火后可以从内部从容打开车门逃生。碰撞失去意识后,外部打开车门概率也更高。而电车则相反,碰撞后电池太容易着火,部分车型无机械外开以及主动落锁的特性导致逃生极难。

当然笔者认为把某个品牌频繁出现恶性事故的锅让门锁去背显然不合理。具有靶向、针对性的营销策略才是导致无数悲剧的关键,如果为血气方刚、充满激情的年轻人提供一台500匹甚至千匹以上的车子,这会是好事么?在技术不过关却最喜欢开快车的年纪突然拥有了一辆马力超高的高性能车(电子系统、底盘调校却极为拉垮),出现风险的概率将大幅度提高。这才是导致一切悲剧的原罪。记住头文字D中的那句,你开GTR早就挂了。