点击蓝字关注我们

牢笼与突围:《白老虎》中的印度文化性格与个人发展困境

印度人是什么样的呢?是佛教的发源地,是世界闻名的工程教育,是世界闻名的CEO群体,是极强的团体抱团能力的印度人,是留学生眼里小组作业无所事事但个人意见极其丰富的印度人,还是做生意的老板眼里款到才发货的老赖印度人,或者是公交车性侵案频发但官员毫无作为的印度人,或是泰姬陵无比繁华但几个街区过来的街道恶臭味漫天的印度人?

印度人是怎么样的,印度人社会是怎样的,我想这本在印度畅销的阿拉文德・阿迪加的《白老虎》可以给出答案。

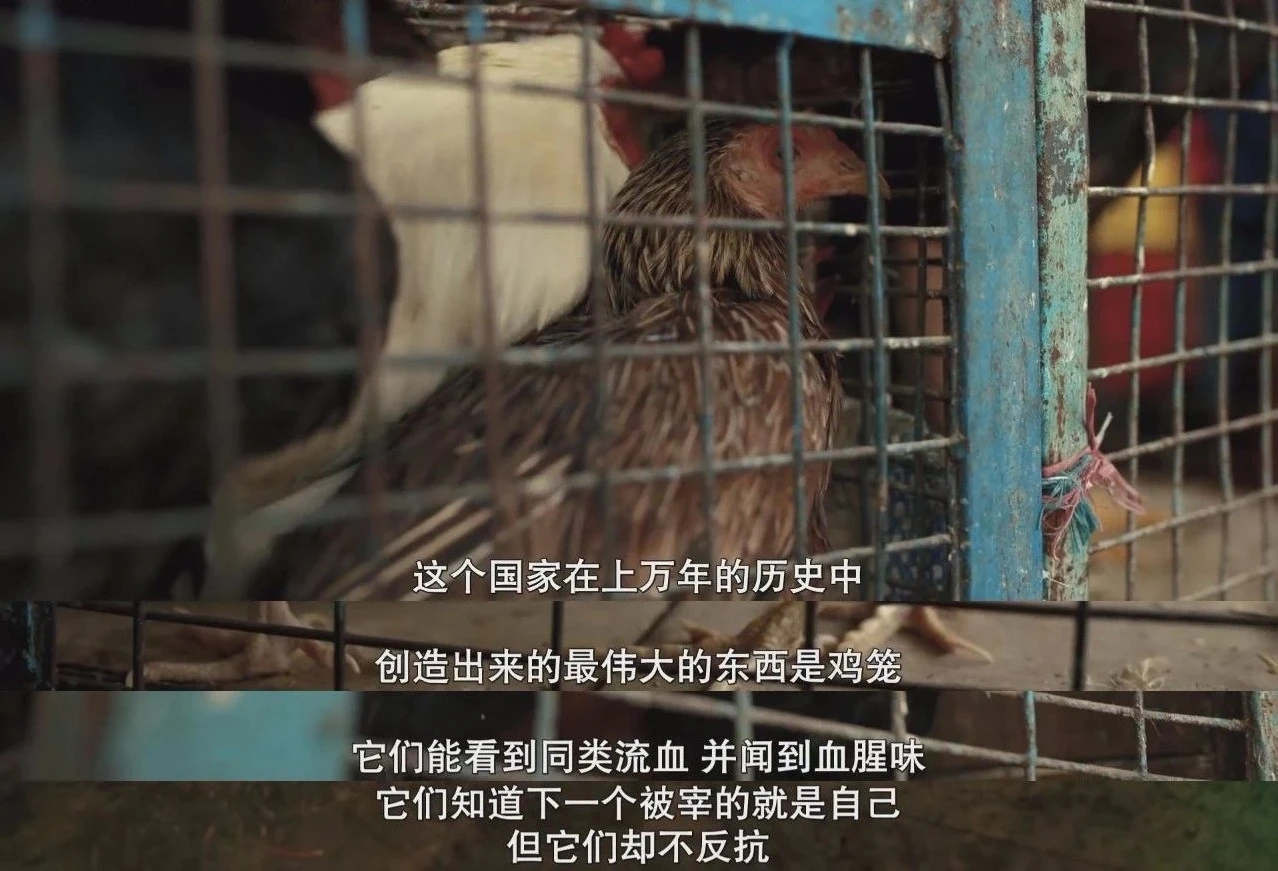

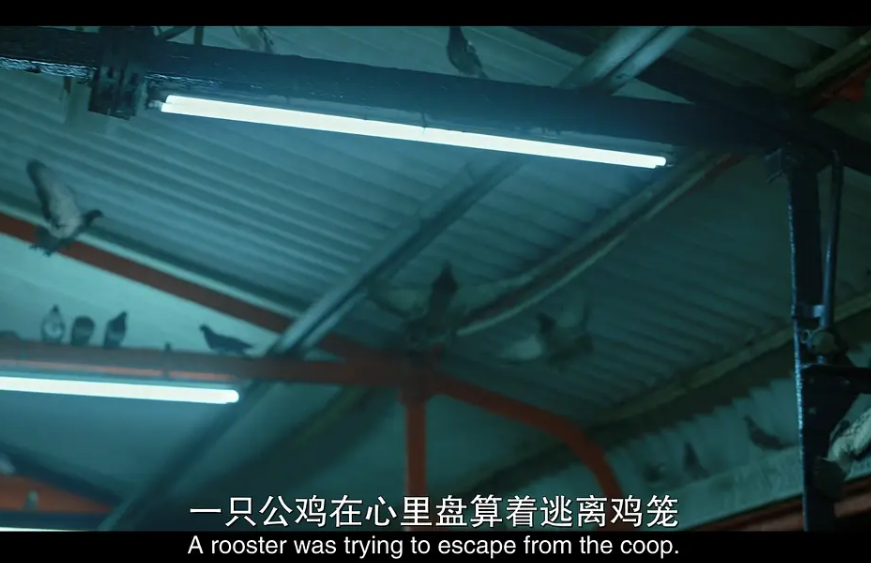

阿拉文德・阿迪加的《白老虎》以一封封写给处于企业建设期的中国的 “自白信”,撕开了印度社会的华丽面纱 —— 小说通过主人公巴尔拉姆的人生轨迹,勾勒出印度文化性格的矛盾残忍特性,也揭露了个人在原生家庭与社会枷锁中挣扎发展的残酷真相。在印度独特的种姓残留、宗教羁绊、政府腐败与现代性冲击下,普通人活出个人样是十分困难和痛苦的,“个人发展” 从来不是单条路平稳向前的进步,而是一场在 “吃人” 与 “被吃” 之间的生死博弈,印度想要出一个和男主一样的企业家,那这个企业家必须像“白老虎”一样在社会丛林经过层层厮杀,而 “白老虎” 的稀有性,恰恰印证了大多数人安于现状被困于 “鸡笼” 的宿命。

(白虎是老虎的特殊变异色型,由于一对隐性基因的突变,导致孟加拉虎原本的赤黄色体毛变为白色。第一只野生孟加拉白虎于1951年在印度被发现并捕获,被取名为“莫罕”。在小说中既指男主人公曾服务于印度特权家庭,也指他异于常人的成长。)

了解白老虎,了解鸡笼,了解印度人,请继续阅读下面的文章内容。

01

印度文化性格的核心镜像 ——“鸡笼” 中的生存逻辑

阿迪加在小说中用 “鸡笼” 隐喻印度社会对人的驯化:“百分之九十九点九的印度人都被困在鸡笼里,就像家禽市场上那些可怜的鸡”——它们明知下一秒会被屠宰,却从不反抗,甚至会啄咬试图逃出的同类。这种 “鸡笼心态” 渗透在印度文化性格的每一处肌理,既是长期种姓压迫的遗产,也是政府失效、丛林法则盛行的必然结果。

种姓崩溃后的丛林法则:“大肚子” 与 “瘪肚子” 的二元对立

印度传统种姓制度曾像 “动物园” 一样划分人的命运:婆罗门祭司、刹帝利武士、吠舍商人、首陀罗工匠,每个人各司其职,“姓哈尔维的人家做糖果,姓牛信的人放牛”。但 1947 年英国人撤离后,“动物园的笼子被打开”,原有的秩序崩塌,却未建立新的公平体系 —— 地主与政客勾结,垄断资源;警察收受贿赂,漠视正义;普通人要么沦为 “瘪肚子” 被剥削,要么变成 “大肚子” 去吃人。

这种二元对立构成了印度人最核心的生存逻辑:在拉克斯曼加尔村,地主 “鹳鸟” 控制河流,“野猪” 霸占良田,“大水牛” 盘剥人力车夫,他们 “吸光村民的每一滴油水”,而村民只能 “每年聚在茶铺等巴士,挤上车顶去德里讨生活”;在德里,阿肖克先生的哥哥穆克什(“猫鼬”)会为了一卢比硬币让男主人公巴尔拉姆趴在地上寻找,却能随手拿出七十万卢比贿赂政客。

男主人公巴尔拉姆的出身本身就是这种逻辑的缩影:他的种姓 “哈尔维” 本是 “做糖果的人”,但父亲只能拉人力车,他自己童年靠砸煤块、擦桌子为生 —— 种姓的 “宿命” 早已失效,“肚子的大小” 才是唯一的通行证。这种文化性格让大多数人陷入 “顺从的绝望”:人力车夫明知被 “大水牛” 抽走三分之一收入,却从不敢反抗;司机拉姆・佩萨德为了保住工作,隐瞒自己的穆斯林身份,改用印度教名字。只有 “白老虎” 这样的稀有者,才会意识到 “那道门始终敞开着”,敢于打破这种逻辑。

神圣与肮脏的二元悖论:宗教作为安慰与枷锁

印度文化的底色是宗教,但《白老虎》中的宗教从未带来真正的救赎,反而成为一种 “自欺欺人的矛盾体”:恒河被奉为 “圣河”,却满是粪便、腐烂的尸体和工业酸;印度教有三千六百万个神,却 “干的活少得可怜,能年复一年地再次当选”;巴尔拉姆既会 “闭上双眼,合十默念”,又会嘲笑 “神明就像政客,稳坐天堂的宝座”。这种 “神圣与肮脏并存” 的悖论,塑造了印度人既敬畏又疏离的宗教心态 ——宗教是苦难中的安慰,也是接受压迫的借口。

书中,巴尔拉姆六岁时随母亲的送葬队伍到贝拿勒斯,亲眼看到 “母亲的脚从火堆里伸出来,脚趾弯曲抽搐”,而恒河岸边的黑泥 “吞没一切尸体,任由沙皮狗舔食”。这场童年记忆让他彻底明白:“恒河的淤泥才是贝拿勒斯真正的神明”—— 神圣不过是掩盖肮脏的外衣。但即便如此,他在杀雇主前仍会 “向迦梨女神祈祷”,在班加罗尔开公司后仍会 “在仪表板上摆财富之神拉克希米的神像”。这种矛盾不是虚伪,而是印度文化性格的必然:宗教无法改变现实,却能给 “突围者” 提供心理支撑,让他们在暴力与罪恶中获得一丝安慰。

腐败的制度化:权力崇拜与 “棕色信封” 逻辑

《白老虎》中最尖锐的揭露,是腐败已成为印度社会的 “默认规则”—— 从乡村到德里,从警察到部长,每个人都在 “游戏” 中各取所需:地主向政客行贿以垄断资源,政客向商人索贿以维持权力,警察收红包以包庇罪行,甚至仆人也会 “用虹吸管偷汽油,拿黑心修理厂的回扣”。这种 “制度化腐败” 塑造了印度人对权力的复杂心态:既痛恨权力的压迫,又渴望成为权力的受益者。

书中,阿肖克先生为了解决所得税问题,不得不 “提着红色旅行袋给部长助理送钱”;巴尔拉姆在班加罗尔开出租车公司时,也必须 “给警察局长送一万卢比”,才能让自己的司机 “合法” 运营;甚至连选举都是 “用手印买选票”,伟大的社会党人 “从黑暗之地贪污了十亿卢比,存到欧洲的银行”。这种腐败不是个体的道德败坏,而是社会结构的必然结果 —— 政府失效(医院只有奠基石、学校经费被贪污)、资源被垄断,普通人若想发展,要么被腐败吞噬,要么利用腐败突围。巴尔拉姆的 “成功”,本质上是 “以腐败对抗腐败”:他用从雇主那里偷来的七十万卢比起家,用贿赂警察的方式解决麻烦,最终成为 “笼子” 的新维护者。

02

原生家庭:个人发展的枷锁与隐性动力

在印度文化中,“家庭” 是高于个体的存在 —— 它既是 “共同体的温暖”,也是 “个体的牢笼”。巴尔拉姆的人生轨迹,始终被原生家庭牵引:奶奶库苏姆的控制、父亲维克拉姆的创伤、哥哥基尚的妥协,共同塑造了他早期的价值观,也成为他突围路上最沉重的枷锁与最隐秘的动力。

家族责任的绑架:“集体主义” 下的个体窒息

印度的 “大家庭制度” 强调个体对家族的服从 —— 子女需赡养长辈、资助亲属,甚至婚姻也需由家族安排。这种 “集体主义” 在贫困地区尤为残酷,它将个体异化为 “家族的提款机”,彻底剥夺个人发展的自主权。巴尔拉姆的奶奶库苏姆,就是这种制度的化身:她以 “家族荣誉” 为由,逼巴尔拉姆辍学去茶铺砸煤块;以 “还债” 为由,扣下他大部分工资;以 “传宗接代” 为由,逼他娶一个 “未曾见面的小姑娘”;甚至在他逃到德里后,还派堂弟达拉姆来 “监视” 他,威胁 “不寄钱就告诉你主人”。

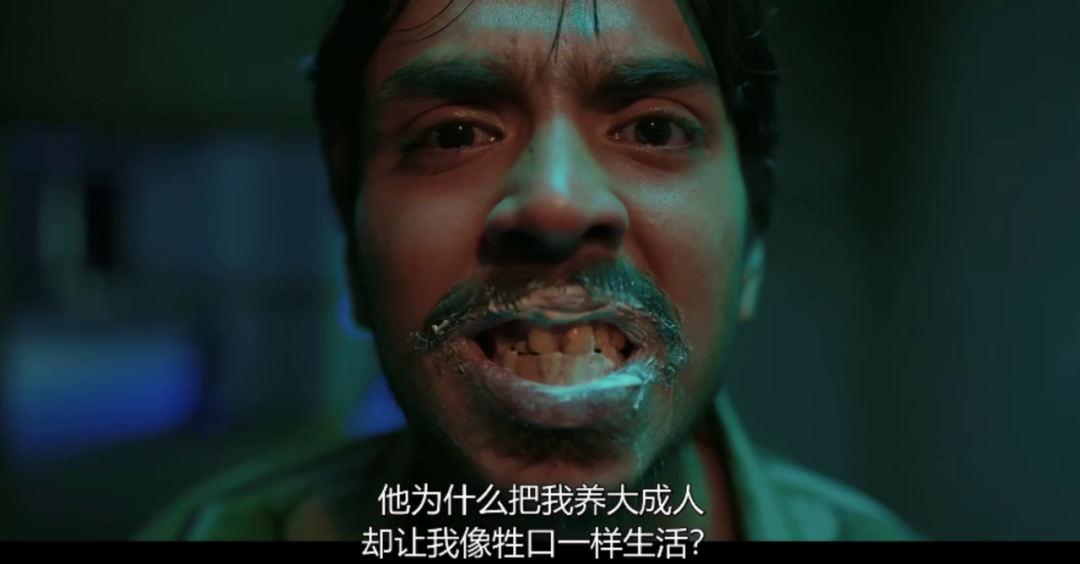

书中,库苏姆在信中写道:“城市败坏了你的灵魂,让你变得自私、自负、邪恶”“我给你准备了好吃的鸡肉,早晚会邮寄给你的 —— 和写给你主人的信一起寄出去”。这种 “以爱为名的威胁”,是印度原生家庭最典型的控制手段:它将个体的 “自我意识” 视为 “背叛”,将 “个人发展” 视为 “忘恩负义”。巴尔拉姆早期的妥协 —— 按时寄钱、不敢反抗,本质上是被 “家族责任” 绑架,直到他意识到 “再这样下去,我会和父亲一样,成为一头‘两条腿的骡子’”,才决心打破这种枷锁。

父辈的创伤与希望:“半吊子” 命运的传递与反抗

原生家庭对个人发展的影响,不仅在于 “控制”,更在于 “创伤的传递”。巴尔拉姆的父亲维克拉姆是个 “骨瘦如柴的人力车夫”,“身上疤痕累累,脊椎像麻绳,锁骨像狗项圈”,最终因肺结核死在 “只有羊粪和黑山羊” 的公立医院。父亲的命运,是印度 “瘪肚子” 穷人的缩影 —— 他们 “被从里到外掏空,直到身体虚弱,彷徨无助”。这种创伤深深烙印在巴尔拉姆心中,成为他早期 “顺从” 的根源:他害怕像父亲一样被 “黑暗之地” 吞噬,只能默默忍受剥削。

但父亲也给了他唯一的 “希望之光”:他曾对着奶奶怒吼 “穆纳一定要学会读书识字”,甚至为了让他重返学校,“一拳砸碎蜥蜴的脖子”。这种 “对教育的渴望”,是父亲对 “半吊子” 命运的反抗 —— 书中,巴尔拉姆自嘲 “印度千千万万个像我这样的人,都是半吊子,因为我们根本没机会完成学业”,而父亲的坚持,让他成为 “家族第一个会读书识字的人”,也为他后来 “偷听雇主谈话、学习英语、扫描通缉令” 埋下伏笔。父亲的创伤让他恐惧,父亲的希望让他觉醒,这种矛盾推动他一步步走向 “突围”。

亲属关系的监视与救赎:达拉姆的隐喻意义

巴尔拉姆逃到班加罗尔后,奶奶派来的堂弟达拉姆,是原生家庭的 “延伸符号”—— 他既是 “监视者”,也是 “救赎者”。达拉姆的到来,让巴尔拉姆陷入两难:若杀了他,就彻底斩断了与家族的联系;若留下他,就可能暴露自己的罪行。但最终,巴尔拉姆选择 “教育达拉姆”,让他 “念英文学校,做长长的除法题”,甚至 “给他买冰淇淋,送他上学”。这种选择,既是对原生家庭的 “补偿”,也是对个人发展的 “延续”。

书中,达拉姆曾问巴尔拉姆:“叔叔,你为什么怕蜥蜴?” 巴尔拉姆没有回答,但他心里清楚:自己怕的不是蜥蜴,而是 “回到过去的自己”。他对达拉姆的教育,本质上是 “对抗自己的童年”—— 他不想让达拉姆成为 “半吊子”,不想让他 “在茶铺砸煤块,在车里偷偷听雇主谈话”,更不想让他 “在鸡笼里温顺地等待被屠宰”。达拉姆的存在,让巴尔拉姆的 “突围” 不再是 “孤立的暴力”,而是 “代际的救赎”—— 他试图通过教育,让下一代摆脱 “要么吃人、要么被吃” 的命运,即使这种救赎仍带着 “原罪”。(他用杀雇主的钱供达拉姆上学)。

03

“白老虎” 的突围之路 —— 暴力觉醒与现代性困境

在印度社会的 “牢笼” 中,大多数人选择顺从,只有 “白老虎” 敢于觉醒。巴尔拉姆的 “突围” 不是偶然 —— 他从 “半吊子” 司机到班加罗尔企业家的转变,是一场在暴力与妥协、觉醒与沉沦中挣扎的战斗。而这场战斗的本质,是印度个人发展的残酷真相:在僵化的社会结构中,“道德” 是奢侈品,“暴力” 是唯一的通行证。

从 “半吊子” 到觉醒者:知识与观察的力量

巴尔拉姆自嘲是 “半吊子”——“大脑是个乱七八糟的博物馆:几个历史年代、几个数学公式、几句政治议论”,但正是这种 “碎片化的知识”,让他成为 “稀有者”。他从不放弃学习:在茶铺时 “偷偷听客人谈话”,在丹巴德时 “观察地主的生活”,在德里时 “偷听阿肖克先生和平姬夫人讨论美国与印度”,甚至 “学会了扫描通缉令、使用苹果电脑”。这种 “主动学习”,是他区别于其他 “半吊子” 的关键 —— 大多数穷人 “在茶铺看报纸、哼小曲、对着女明星照片倾诉衷肠”,而巴尔拉姆却在 “观察中思考,在思考中觉醒”。

书中,教育督导曾称赞幼时的巴尔拉姆 “聪明、正直、活泼可爱,像丛林里的白老虎”。这个比喻并非偶然 ——“白老虎” 稀有,是因为它 “敢于亮色生存丛林”;巴尔拉姆觉醒,是因为他 “敢于质疑规则”。他曾在黑堡上 “对着村子吐唾沫”,曾在恒河边 “明白淤泥才是真正的神明”,曾在德里的购物中心 “第一次感受逃亡般的生活”。这些经历让他逐渐意识到:“印度的定理是把上层说的话颠倒过来理解,才接近真相”“鸡笼的门始终敞开着,只是大多数人不敢推开”。这种觉醒,不是突然的顿悟,而是长期观察与思考的结果。

暴力作为突围工具的必然性:从 “被吃” 到 “吃人” 的蜕变

巴尔拉姆的 “突围” 以暴力告终 —— 他用尊尼获加黑方的破酒瓶 “扎进阿肖克先生的头骨”,偷了七十万卢比逃到班加罗尔。这种暴力不是 “恶的爆发”,而是印度社会结构的必然结果:当政府失效、法律不公、道德崩坏,“暴力” 成为穷人唯一的反抗手段。书中,巴尔拉姆曾目睹 “人力车夫因想自由投票,被维查和警察活活打死”,曾亲历 “平姬夫人开车撞死小孩,却让他顶罪”,曾看到 “大水牛为了报复,杀了仆人全家并烧了房子”。这些经历让他明白:“在印度,要么被吃,要么吃人;要么做仆人,要么做主人”。

阿肖克先生的死,本质上是 “笼子的牺牲品”—— 他虽然 “在美国受过教育,同情穷人”,但他仍是 “大肚子” 的一员:他享受着司机的服务,默许妻子的傲慢,参与父亲的腐败。巴尔拉姆杀他,不是 “个人的仇恨”,而是 “阶级的反抗”。书中,巴尔拉姆在杀阿肖克先生后说:“死于肺结核比这还要难受得多”—— 这句话揭露了残酷的真相:对印度穷人来说,“被慢慢剥削至死” 比 “被暴力杀死” 更痛苦。暴力不是巴尔拉姆的选择,而是印度社会给穷人的 “唯一选择”。

现代外包经济中的新枷锁:班加罗尔的 “虚假自由”

班加罗尔的 “外包经济” 给了巴尔拉姆新的机会 —— 他开出租车公司,服务 “凌晨下班的外包员工”,甚至 “建立了自己的网站”。但这种 “现代性” 并没有带来真正的自由,反而形成了新的枷锁:为了赶时间,他的司机 “撞死骑自行车的男孩”,最终还是要 “靠贿赂警察解决”;为了争夺客户,他不得不 “和其他公司打价格战,甚至雇佣黑帮威胁对手”。这种 “新枷锁” 说明:印度的现代性只是 “换了一种形式的丛林法则”,外包经济没有解决贫富差距,只是让 “剥削” 从 “恒河边的黑泥” 转移到 “班加罗尔的玻璃幕墙”。

书中,巴尔拉姆曾在班加罗尔的 M.G. 路看到雅虎公司的招牌:“你的想象力有多大?” 他比划着 “比大象生殖器还粗的圆圈”,却在心里明白:“即使想象力再大,也跳不出印度的笼子”。这种无奈,是印度个人发展的终极困境 ——现代性带来了技术、资本和机会,但没有带来公平、正义和秩序。巴尔拉姆虽然成为 “企业家”,却仍要 “靠贿赂维持运营”,仍要 “在道德与利益中妥协”,甚至仍要 “担心警察某天会突然逮捕他”。他的 “成功”,只是从 “笼子的底层” 爬到了 “笼子的中层”,却从未真正逃出 “笼子”。

04

个人发展的悖论:反抗与妥协的永恒循环

《白老虎》的深刻之处,在于它没有将巴尔拉姆塑造成 “英雄”,而是 “带着原罪的觉醒者”。他的个人发展,始终陷入 “反抗与妥协” 的循环:他反抗种姓制度,却用被害雇主的名字改名;他反抗家族控制,却又资助达拉姆;他反抗腐败,却又利用腐败。这种循环,揭露了印度个人发展的本质 —— 在僵化的社会结构中,没有 “纯粹的反抗”,只有 “带着枷锁的突围”。

改名的隐喻:无法割裂的过去与现在

巴尔拉姆逃到班加罗尔后,改名为 “阿肖克・夏马”—— 这个名字来自他杀害的雇主阿肖克先生。这种 “改名” 不是偶然,而是印度个人发展的隐喻:个体既想摆脱过去的 “身份烙印”(哈尔维种姓、“穆纳” 的小名、司机的身份),又无法完全割裂与过去的联系(他靠阿肖克先生的钱起家,靠模仿阿肖克先生的生活方式融入班加罗尔)。书中,巴尔拉姆曾说:“我每次看到阿肖克先生的照片,都会想起他的香水味 —— 水果香型的,很清爽”。这种 “怀念” 不是虚伪,而是他内心的矛盾:他恨阿肖克先生的 “地主身份”,却又羡慕他的 “教育与财富”;他杀了阿肖克先生,却又想成为 “阿肖克先生那样的人”。

这种矛盾,是印度 “新富阶层” 的缩影 —— 他们大多来自贫困地区,靠打破规则实现发展,却又渴望融入 “旧精英” 的圈子。巴尔拉姆在班加罗尔 “买吊灯、穿白色 T 恤、喝威士忌”,甚至 “在五星级饭店找姑娘”,本质上是 “模仿旧精英的生活方式”,试图掩盖自己的 “底层出身”。但这种模仿,最终只能让他 “成为笼子的新维护者”—— 他像阿肖克先生一样 “雇佣司机”,像鹳鸟一样 “贿赂警察”,甚至像 “大水牛” 一样 “威胁不听话的员工”。

对下一代的期望与局限:达拉姆的未来

巴尔拉姆对达拉姆的教育,是他 “个人发展的延续”—— 他希望达拉姆 “念英文学校,说标准的英语,做复杂的数学题”,甚至 “吃比萨饼、看美国电影”。这种期望,本质上是对 “半吊子” 命运的反抗 —— 他不想让达拉姆 “像自己一样,在茶铺砸煤块,在车里偷偷学英语”,更不想让他 “在鸡笼里温顺地等待被屠宰”。书中,达拉姆曾 “用英文写作文,描述动物园里的白老虎”,而巴尔拉姆在旁边看着,“心里充满了骄傲”。这种骄傲,是他对 “个人发展” 的终极定义:不是 “成为富人”,而是 “让下一代摆脱贫困的循环”。

但巴尔拉姆的期望,仍带着 “局限”—— 他只能教达拉姆“如何融入现代社会”,却无法教他 “如何改变社会结构”。达拉姆虽然 “念英文学校”,却仍生活在 “贿赂、暴力、不公” 的环境中;他虽然 “说标准的英语”,却仍要 “在警察面前低头”;他甚至 “学会了敲诈巴尔拉姆”——“叔叔,今天要吃冰淇淋”。这种 “局限” 说明:印度的个人发展,从来不是 “个体的进步”,而是 “代际的妥协”—— 下一代可能比上一代 “更现代、更富有”,但仍要在 “笼子” 中生存,仍要接受 “要么吃人、要么被吃” 的规则。

印度现代性的未完成性:“白老虎” 的稀有性

《白老虎》的结尾,巴尔拉姆坐在班加罗尔的办公室里,头顶着吊灯,面前是苹果电脑,却仍 “担心警察某天会突然逮捕他”。这种 “不安”,揭露了印度现代性的 “未完成性”—— 外包经济、互联网、摩天大楼,只是印度社会的 “表面装饰”,而深层的种姓残留、政府腐败、贫富差距,从未被真正解决。“白老虎” 之所以稀有,不是因为 “觉醒者太少”,而是因为 “笼子太坚固”—— 大多数人即使觉醒,也没有勇气或机会突围;即使突围成功,也会成为 “笼子的新维护者”。

书中,巴尔拉姆曾说:“印度的青年们,你们的革命之书就藏在你们肚子深处。将它拉出来,好好看看。” 但他心里清楚:大多数青年 “只会坐在彩色电视机前,观看板球赛和洗发水广告”。这种 “无奈”,是《白老虎》最深刻的批判 ——印度的个人发展,从来不是 “革命”,而是 “改良”;从来不是 “打破笼子”,而是 “在笼子里寻找更大的空间”。“白老虎” 的成功,只是 “笼子中的奇迹”,而不是 “笼子的终结”。

结语:牢笼中的永恒挣扎

《白老虎》通过巴尔拉姆的人生,揭露了印度文化性格的矛盾与个人发展的困境:印度人既顺从又渴望反抗,既敬畏神圣又接纳肮脏,既重视家庭又被家庭束缚;而个人发展在印度社会中,往往需要打破道德枷锁,在暴力与妥协中寻找出路。巴尔拉姆的 “突围” 不是 “英雄的史诗”,而是“穷人的悲剧”—— 他虽然成为 “企业家”,却永远带着 “杀人犯” 的原罪;他虽然摆脱了 “半吊子” 的命运,却永远无法摆脱 “笼子” 的阴影。

在现代社会中,印度的 “笼子” 从未消失,只是换了一种形式 —— 从 “恒河边的黑泥” 到 “班加罗尔的玻璃幕墙”,从 “地主的盘剥” 到 “资本的压榨”,从 “种姓的歧视” 到 “教育的不公”。个人发展的本质,仍是一场 “在吃人与被吃之间的博弈”。而《白老虎》的价值,在于它告诉我们:真正的 “突围”,不仅需要 “白老虎” 的勇气,更需要 “打破笼子” 的社会变革 —— 只有当印度社会真正实现公平、正义、包容,“白老虎” 才不会再是 “稀有者”,而是 “普通人”。

正如巴尔拉姆在信中对中国所说:“我只想有机会成为一个人 —— 为了这一点,杀一个人足够了。” 这句话的残酷,恰恰是印度个人发展最真实的写照:在一个 “人不把人当人” 的社会中,成为 “人”,需要付出鲜血的代价。