一通神秘电话,一部新手机,一位自称“保密局工作人员”的骗子,卷走了一位六旬老人高女士的70余万元积蓄,其中包含她丈夫的死亡赔偿金。

去年冬天,河南平顶山一位六旬老人高女士接到一通陌生电话。对方严肃地自称是“上海保密局工作人员”,并告知高女士她的银行账户涉嫌非法活动,里面的钱“不干净”,需要配合调查。

完全相信对方身份的高女士,在恐慌与困惑中,按照指示购买了一部新手机,并下载了一款秘密通讯软件。随后,她取出毕生积蓄70余万元现金,在指定地点交给了前来“取证”的陌生人。

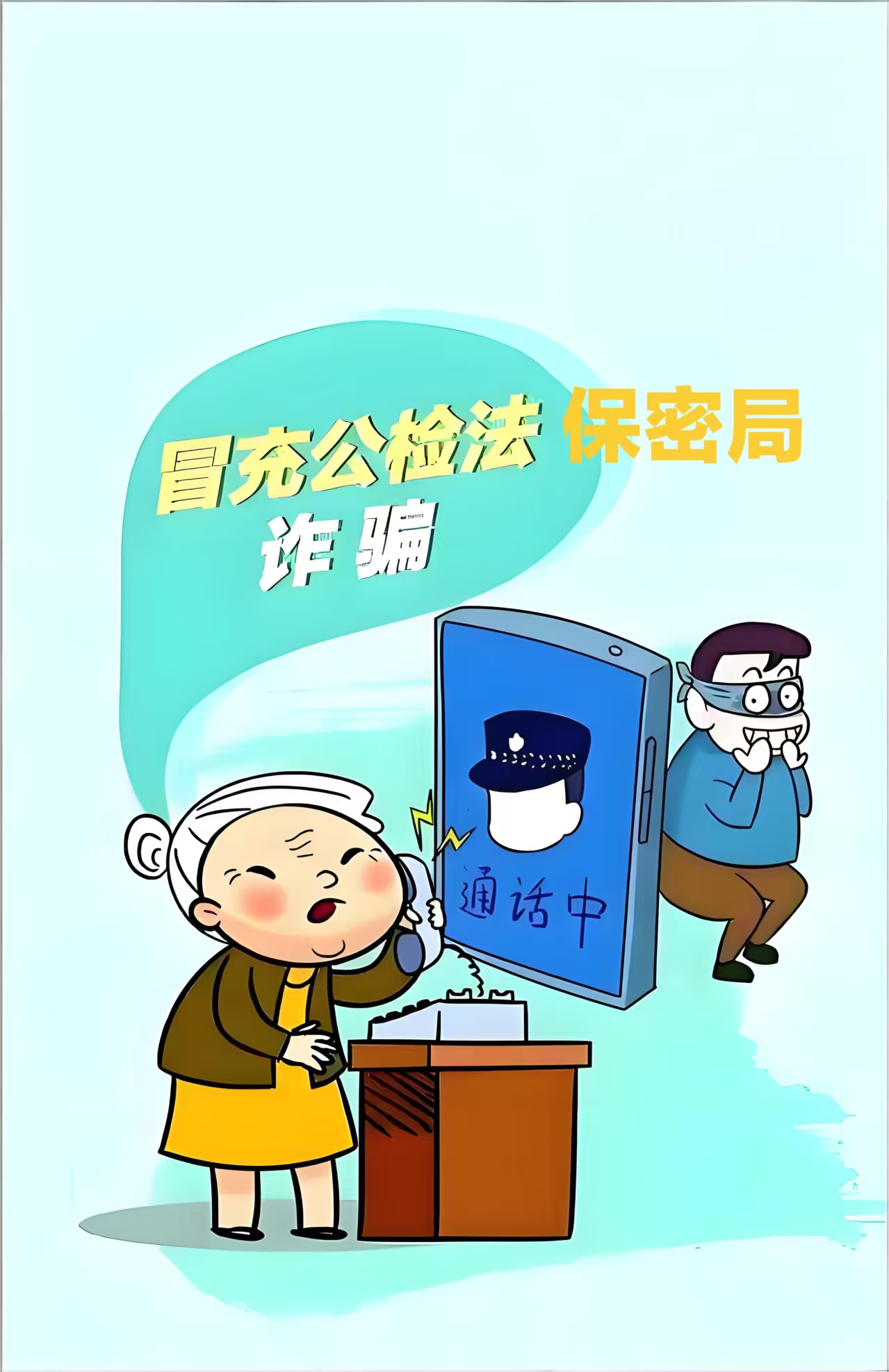

01骗局设计:冒充权威机构,利用老年人恐惧心理

这起针对老年人的诈骗案件,呈现出高度组织化和精心策划的特点。诈骗分子冒充“上海保密局”这一权威机构,利用普通人对政府机关的信任和敬畏心理实施犯罪。

诈骗者首先通过严厉的语气告知高女士其银行账户“不干净”,涉嫌经济案件,制造紧张气氛。他们深谙老年人心理,知道这种突如其来的指控容易让独居老人失去判断力。

为增加可信度,骗子要求高女士购买新手机并下载特定通讯软件,以“保密”为由切断她与外界联系。这种手法与近期多起电信诈骗案件相似,旨在隔离受害者与其亲友,避免骗局被及时识破。

更具欺骗性的是,诈骗分子不仅通过电话进行语音诈骗,还会身着制服与受害者进行视频聊天,以此证明自己的“合法身份”,这些看似正式的交流方式容易让老年人信以为真。

02致命陷阱:老年人为何容易成为诈骗目标

高女士的案件并非孤例。老年人群体之所以容易成为电信诈骗的目标,有着多方面原因。老年人往往对新兴通讯技术不够熟悉,难以辨别虚假号码和伪装身份。诈骗分子利用这一点,通过技术手段将来电显示伪装成官方号码,增加了欺骗性。

此案中,高女士的丈夫已去世,她可能独自居住,缺乏即时商量的人。诈骗分子特别选择白天家人上班时间联系,进一步确保了作案环境的安全。

另一个关键因素是,老年人对政府机构有着天然的信任感。当骗子冒充“保密局”这类带有神秘色彩的部门时,老年人更容易因恐惧而服从。诈骗分子还威胁高女士,若不配合将承担法律责任,甚至会被“带走调查”,这种恐吓手段对老年人尤为有效。

03挽救行动:家人警觉与警方快速响应

骗局最终被揭穿,得益于高女士女儿的警觉和及时行动。她发现母亲最近行为异常:躲着家人接电话、说话支支吾吾、还向亲戚借钱。这些变化引起了她的怀疑。

在女儿的耐心询问下,高女士终于道出实情。女儿立即意识到这是一起典型的冒充公检法人员的电信诈骗,随即报警求助。

平顶山警方接到报案后高度重视,迅速立案调查。通过技术手段,警方很快锁定了嫌疑人身份,并制定了详细的抓捕计划。警方表示,将尽全力为受害人追回损失。

04防范措施:如何保护家中老人远离电信诈骗

面对层出不穷的电信诈骗,保护老年人财产安全需要家庭和社会共同努力。家人应定期与老人沟通,介绍最新诈骗手法。比如近期出现的“冒充公检法”诈骗,已升级到包括“视频自证身份”、“要求转移到封闭空间进行转款”等新环节。

要教会老人牢记“五个凡是”:凡是提到安全账户、转账汇款的都是诈骗;凡是主动转接电话至公检法的都是诈骗;凡是要求绝对保密或网络出示“通缉令”的都是诈骗;凡是要求通过QQ、微信做笔录的都是诈骗;凡是要求到隐蔽环境接受调查的都是诈骗。

金融机构也可在老年人进行大额转账时多一份关怀询问。如本案中,银行工作人员曾询问高女士取款用途,但未能阻止转账。若银行能有更完善的预警机制,或可减少类似案件发生。

鼓励老人遇到可疑情况时,第一时间与子女联系或拨打110咨询。保持沟通渠道畅通,是预防诈骗的最有效方式。

骗子的手段在不断升级,从简单的电话诈骗发展到视频验证、指定软件沟通等高技术手段。然而,无论手法如何翻新,最终目的都是要求转账或交付现金。

家人应多关心老人的心理状态,特别是失去配偶的老年人。高女士被骗的70万中,有40-50万是丈夫的死亡赔偿款。诈骗分子正是利用了老年人情感脆弱和法律知识不足的弱点实施犯罪。