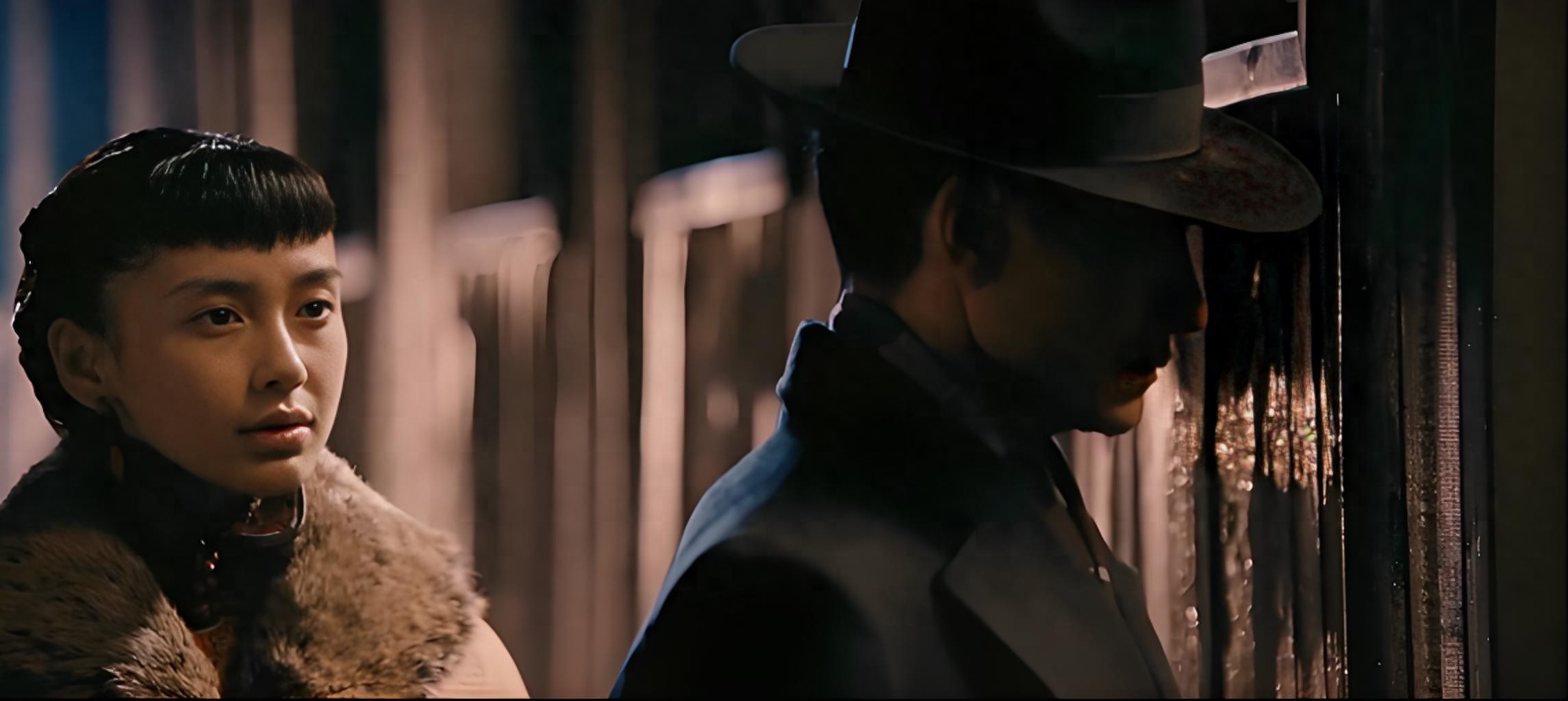

1915年冬,北京正阳门火车站的寒风卷着雪沫子,一个裹着厚棉袍、戴着毡帽的“商人”正弯腰上火车。他咳嗽着拢了拢衣领,眼角却飞快扫过站台——那里,袁世凯派来的便衣还在盯着“蔡将军”的住处,压根没认出这个“商人”就是他们盯了半年的目标。

这场让袁世凯震怒、让全国革命党振奋的“智脱北京”,历来被传成蔡锷单枪匹马的传奇。但翻开尘封的电报、日记和当事人回忆才发现:这不是一人的冒险,而是5个核心人物精密配合的“集体行动”。从伪装到接应,从路线到后路,每个环节都藏着他们的身影。今天,咱们就聊聊这段历史的细节,说说这5个人到底做了什么,才让被软禁的蔡锷“插翅飞”出了北京。

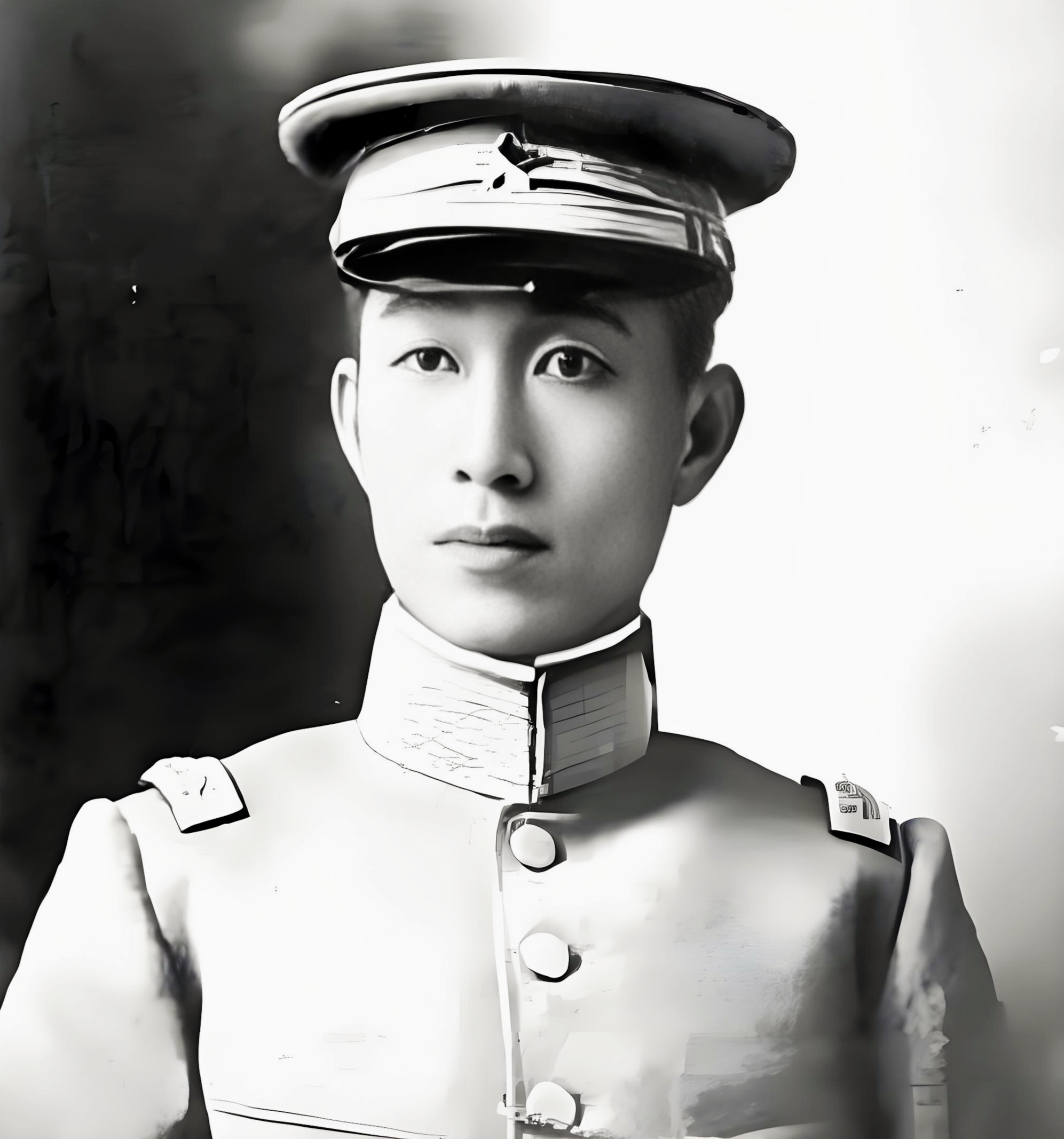

1:蔡锷——“演员”与“总策划”,用半年伪装铺就逃亡路要讲“智脱北京”,最核心的当然是蔡锷自己——他既是这场逃亡的“主角”,更是总策划。1913年被袁世凯调到北京后,他就成了“笼中虎”:府门前有卫兵“站岗”,出门有便衣“陪同”,连给云南旧部写封信,都得先过袁世凯的审查。

蔡锷心里清楚,硬逃就是死,只能“以柔克刚”。从1915年初开始,他就给自己立了个“新人设”:沉迷享乐、不问政事的“浪荡将军”。

你看他的日常:以前总穿军装、泡军校,这会天天换锦袍,要么揣着折扇逛八大胡同,要么约着纨绔子弟去戏园听《霸王别姬》;袁世凯召他议“帝制”,他故意装糊涂,捏着茶杯慢悠悠说:“大总统雄才大略,这事您定就行,我一个军人,不懂政事。”

这些“表演”不是瞎演——他特意选在便衣能看见的地方“浪荡”,故意说给眼线听。有回在八大胡同的雅间,他当着小凤仙的面“抱怨”:“现在这日子多舒服,管他谁当皇帝,只要有酒喝、有戏看,比在云南带兵省心多了”说完还故意把酒杯摔了,动静大得让门外的眼线听得一清二楚。

除了伪装,蔡锷还在悄悄做“逃亡准备”。他以“养病”为由,托人在天津法租界找好了医院;又借着“考察军事”的名义,偷偷联系上海、香港的革命党,摸清了南下的路线;甚至故意把妻子和孩子送回湖南老家,理由是“让人议论娶小凤仙为妾,惹得妻子无法忍受”——实则是怕家人被袁世凯当人质,断了自己的后路。

1915年11月,蔡锷的“表演”终于骗到了袁世凯。他拿着医生开的“肺痨重症,需赴津治疗”的诊断书,咳得直不起腰去见袁世凯:“大总统,我这身子实在撑不住了,请您让我去天津治治,好了立马回来伺候您。”袁世凯看着他瘦得脱形的脸,又想起半年来的“浪荡样”,终于松了口:“准了,治好就回。”

这一步,是蔡锷用半年隐忍铺就的关键——他不仅骗过了袁世凯,更让监视的便衣放松了警惕,为后续逃亡打开了第一道缺口。

2:小凤仙——“掩护者”与“传信人”,用一场“戏”稳住眼线一说起蔡锷逃亡,没人绕得过小凤仙。但很多人只知道“英雄爱美”的传说,却不知道她不是单纯的“红颜知己”,而是蔡锷精心选的“掩护牌”,更是传递消息的关键人。

小凤仙当时是八大胡同云吉班的名妓,聪明机灵,更懂江湖规矩——蔡锷选她,就是看中了她的“身份优势”:名妓身边本就人来人往,眼线即便盯着,也容易被杂七杂八的人搅乱视线;而且小凤仙常跟达官贵人打交道,传递消息不易引人怀疑。

两人的“合作”从1915年春开始。表面上,蔡锷是云吉班的常客,天天来跟小凤仙喝酒、唱曲、猜拳,甚至为了“争风吃醋”,还跟别的军官闹过别扭——这些都是演给眼线看的戏。有次眼线趴在雅间门外偷听,正好听见蔡锷跟小凤仙撒娇:“凤仙,过一段时间我,就给你买最大的宅子,天天陪着你”小凤仙故意娇嗔着推他:“你可别骗我,要是说话不算数,我就再也不理你了”眼线听完,乐呵呵回去报信:“蔡将军就是个情种,满脑子都是小凤仙”

但私下里,两人早就达成了默契。蔡锷会借着倒茶的功夫,把写着密信的小纸条塞给小凤仙;小凤仙则趁着去隔壁房间“敬酒”的机会,把纸条传给等在那里的革命党人。有一回,蔡锷要跟天津的梁启超联系,就是让小凤仙以“买胭脂”为由,去前门大街的杂货铺,把写着“津门待诊,盼先生相助”的纸条交给了铺子里的联络员。

最关键的是1915年11月18日——蔡锷决定当晚逃离北京。那天下午,他像往常一样去云吉班,跟小凤仙“缠绵”到傍晚,然后故意当着眼线的面说:“我去趟天津治病,过两天就回来,你等着我”眼线见他收拾的是“治病行李”,又说得坦坦荡荡,压根没多想。

可他们不知道,蔡锷走出云吉班后,就拐进了旁边的胡同,换上了早就备好的粗布棉袄和毡帽,跟着接应的人直奔火车站——而小凤仙则故意在门口跟丫鬟“吵架”,吸引眼线的注意力,等眼线反应过来时,蔡锷早就没了踪影。

后来有人问小凤仙:“你就不怕被袁世凯报复?”她只是淡淡说:“蔡将军是为了国家,我帮他,是应该的。”这个看似柔弱的女子,用一场真真假假的“戏”,成了蔡锷逃亡路上最关键的“挡箭牌”。

3:梁启超——“智囊”与“接应者”,在天津搭起“中转桥”

3:梁启超——“智囊”与“接应者”,在天津搭起“中转桥”蔡锷能顺利从北京逃到云南,中间少不了一个关键的“中转站”——天津;而把这个“中转站”搭起来的,就是他的老师兼盟友梁启超。

梁启超跟蔡锷的关系不一般:蔡锷在日本留学时,梁启超就是他的老师;辛亥革命后,两人又都反对袁世凯复辟,是坚定的“反袁战友”。蔡锷被软禁北京后,两人表面上“少来往”,实则早就通过密信联系上了。

1915年10月,蔡锷借着“看病”的名义,偷偷去天津见了梁启超一面。那天在法租界的一栋小楼里,两人关着门聊了整整一夜。蔡锷掏出一张画着路线的纸,指着说:“先生,我想借治病的名义逃出去,先到天津,再南下云南举旗。但天津是袁世凯的地盘,我需要您帮我安排住处和后续路线。”

梁启超当即拍板:“你放心,我在天津的意租界有栋房子,还有个相熟的法国医生,能给你开‘重症需转院’的证明;南下的船票我也让学生去办,保证万无一失。”

等蔡锷11月18日逃到天津后,梁启超早就做好了准备:先把他安排进法租界的“共和医院”,对外宣称“肺病加重,需静养”,挡住了袁世凯派来的“探望者”;然后连夜召集天津的革命党人开会,敲定了南下路线——从天津坐火车到塘沽,再乘日本商船去上海,最后转船去云南。

为了保险,梁启超还特意给蔡锷弄了个假身份——“王尚德”,商人打扮,护照上的信息全是伪造的。临走前,梁启超握着蔡锷的手说:“松坡(蔡锷字松坡),你放心去云南,北京这边的舆论我来扛,我会写文章骂袁世凯复辟,帮你吸引注意力。”

果然,蔡锷离开天津后,梁启超立马发表了《异哉所谓国体问题者》,把袁世凯复辟的野心骂得狗血淋头,全国舆论一片哗然。袁世凯忙着应付舆论,等反应过来要追蔡锷时,蔡锷已经坐上了去上海的船——梁启超用一篇文章,为蔡锷的逃亡争取了最关键的时间。

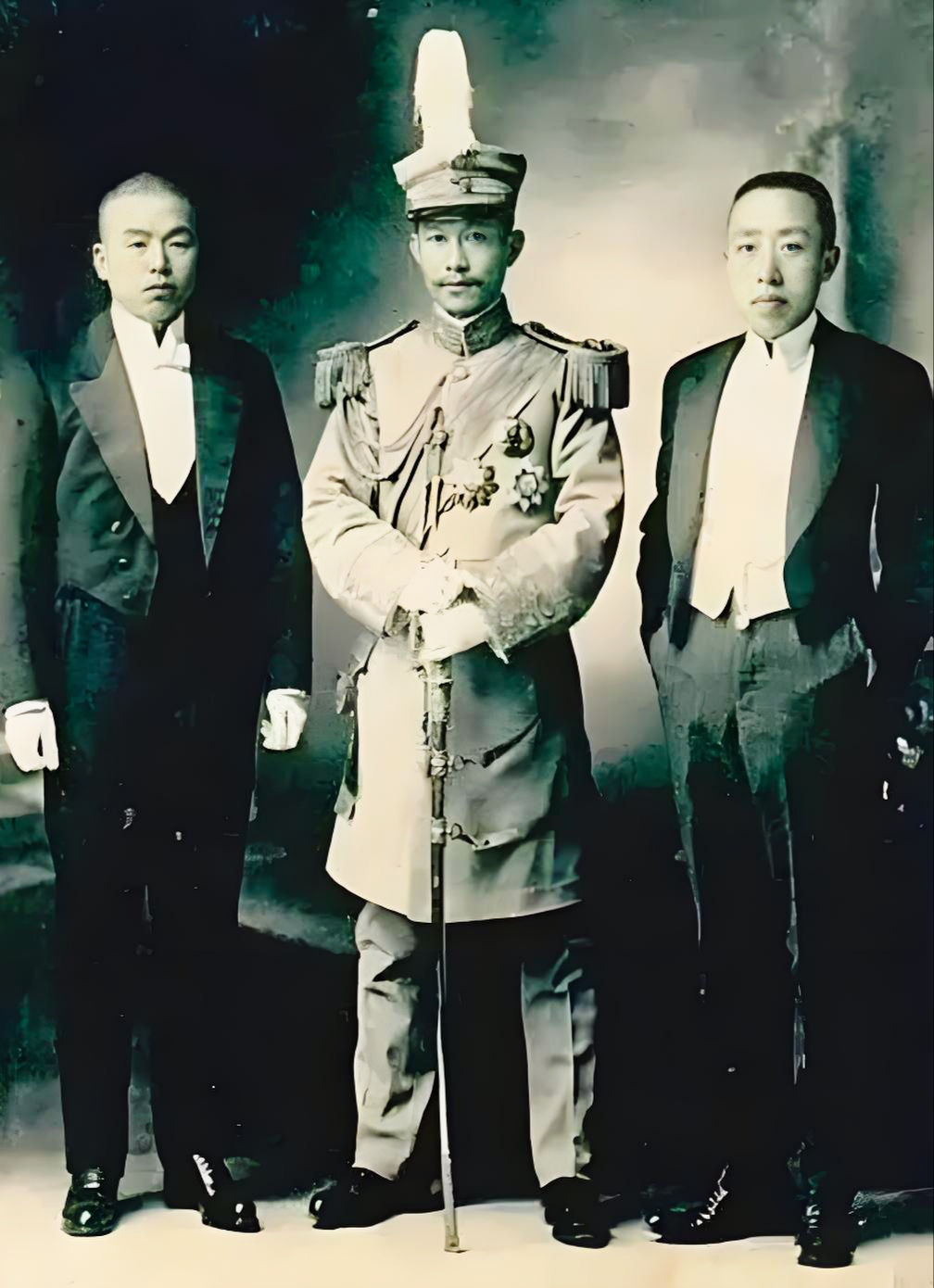

4:唐继尧——“后盾”与“接应者”,在云南备好“落脚点”蔡锷敢逃,不光是因为能离开北京,更因为他知道:南边有个可靠的“落脚点”——云南;而守住这个落脚点的,就是他的旧部唐继尧。

唐继尧是蔡锷的老部下:1911年蔡锷在云南发动辛亥革命时,唐继尧就是他的副手;蔡锷被调到北京后,唐继尧接了他的班,成了云南的实际掌权者。两人虽隔千里,却一直保持着密信联系——蔡锷早就跟他说好:“一旦时机成熟,我就回云南,咱们一起举旗讨袁。”

1915年10月,蔡锷通过小凤仙传递密信给唐继尧,信里只有八个字:“京中事急,速备后路。”唐继尧一看就懂,立马开始行动 :

第一步,秘密扩军。他以“防备边境”为由,悄悄招募了五千新兵,加上原来的滇军,凑够了一万多人的“护国军”雏形;又把仓库里的旧枪、旧炮翻出来修理,还偷偷从国外买了一批弹药,藏在昆明城外的山洞里。

第二步,联络盟友。唐继尧知道,光靠云南不够,得联合周边省份。他派亲信去贵州、广西,跟当地的军阀联系,说“蔡将军不久就回云南举旗,咱们一起反袁”,提前稳住了周边的反袁力量。

第三步,扫清障碍。云南有几个袁世凯安插的“眼线”,比如省警察厅厅长。唐继尧借着“整顿治安”的名义,把这些人调去偏远地区,断了他们跟袁世凯的联系,确保蔡锷回来后不会被出卖。

1915年12月19日,蔡锷抵达昆明时,唐继尧早就带着一群旧部在城外等着了。他握着蔡锷的手,指着身后的队伍说:“总司令,您要的兵、枪、粮,都准备好了,就等您下令”

要是没有唐继尧在云南提前铺路,蔡锷就算逃出来,也只是个“无兵无地”的孤家寡人——唐继尧备好的“落脚点”,是蔡锷敢举旗讨袁的最大底气。

5:戴戡——“执行者”与“联络人”,跑断腿的“路线管家”说了总策划、掩护者、智囊、后盾,还有一个容易被忽略但至关重要的人——戴戡。他是蔡锷的贴身助手,也是这场逃亡的“执行者”,从北京到云南的每一步路线,都是他跑断腿敲定的。

戴戡跟蔡锷是日本留学时的同学,后来一直跟着蔡锷做事,深得信任。蔡锷被软禁北京后,戴戡表面上是“蔡将军的秘书”,实则是他的“联络官”——所有跟外界的秘密联系,几乎都是戴戡跑腿完成的。

比如蔡锷要跟天津的梁启超联系,是戴戡借着“送文件”的名义,把密信藏在书里,躲过眼线的检查,送到天津;蔡锷要在天津找医院,是戴戡提前去踩点,跟法国医生谈好“配合演戏”;就连蔡锷逃北京那天穿的粗布棉袄、戴的毡帽,都是戴戡提前买好,藏在胡同里的接应点。

最累的是安排南下路线。戴戡前前后后跑了三趟天津、两趟上海,跟日本商船的船长谈妥“秘密带货”,跟上海的革命党人说好“接应暗号”,甚至连香港码头的“通关关节”都打通了——他怕袁世凯在沿海布控,特意选了“天津→塘沽→上海→香港→越南→云南”的路线,绕了个大圈,就是为了保险。

蔡锷逃离北京后,戴戡还留在北京“演戏”:每天照样去蔡锷的住处“上班”,跟眼线聊天说“将军在天津治病,恢复得不错”,甚至还伪造了蔡锷的“亲笔信”,寄给袁世凯,说“等病好就回北京”,硬生生把袁世凯骗了十多天。直到蔡锷在云南宣布独立,戴戡才悄悄离开北京,南下跟蔡锷汇合。

后来蔡锷在日记里写:“此次逃亡,戴戡之功,不下于我。”这个跑前跑后的“执行者”,用自己的腿和脑子,把蔡锷的“逃亡计划”变成了现实。

结语:讲到这,你该明白“智脱北京”的真相了:它从来不是蔡锷一个人的“谍战传奇”,而是5个核心人物的“集体答卷”——蔡锷定计,小凤仙掩护,梁启超接应,唐继尧备后路,戴戡执行,每个人都是链条上的关键一环,缺了任何一个,这场逃亡都可能失败。

1915年12月25日,蔡锷在云南宣布独立,护国战争爆发。当袁世凯看着电报上“护国军总司令蔡锷”的名字时,怕是才明白:他软禁的不是一个人,而是一群心怀共和的人;他挡得住蔡锷的身,却挡不住一群人要护着“共和”的决心。

这场百年前的逃亡,我们记住的不只是蔡锷的谋略,更该记住小凤仙的胆识、梁启超的担当、唐继尧的果断、戴戡的忠诚——正是这些人的“默契配合”,才让护国的火种得以延续。而这,或许就是历史最动人的地方:从来没有孤立的英雄,只有一群人为了同一个信念,并肩前行。