在饮食选择多元化的当下,主食在我们整体健康中发挥着举足轻重的作用。

作为国人餐桌上最为常见的主食,长期食用米或面,究竟会给心血管健康带来怎样的差异呢?哪一种又更利于健康呢?

一、饮食在心血管疾病防范中扮演着哪种角色?

一、饮食在心血管疾病防范中扮演着哪种角色?在全球范围内,冠心病、心律失常等心血管疾病(CVD)已然跃居为引发死亡与致残的首要因素。伴随着全球人口老龄化进程的急剧加速,在65岁及以上人群中,心血管疾病造成的残疾调整生命年占比高达24%,且持续占据该年龄段死亡原因的首位。

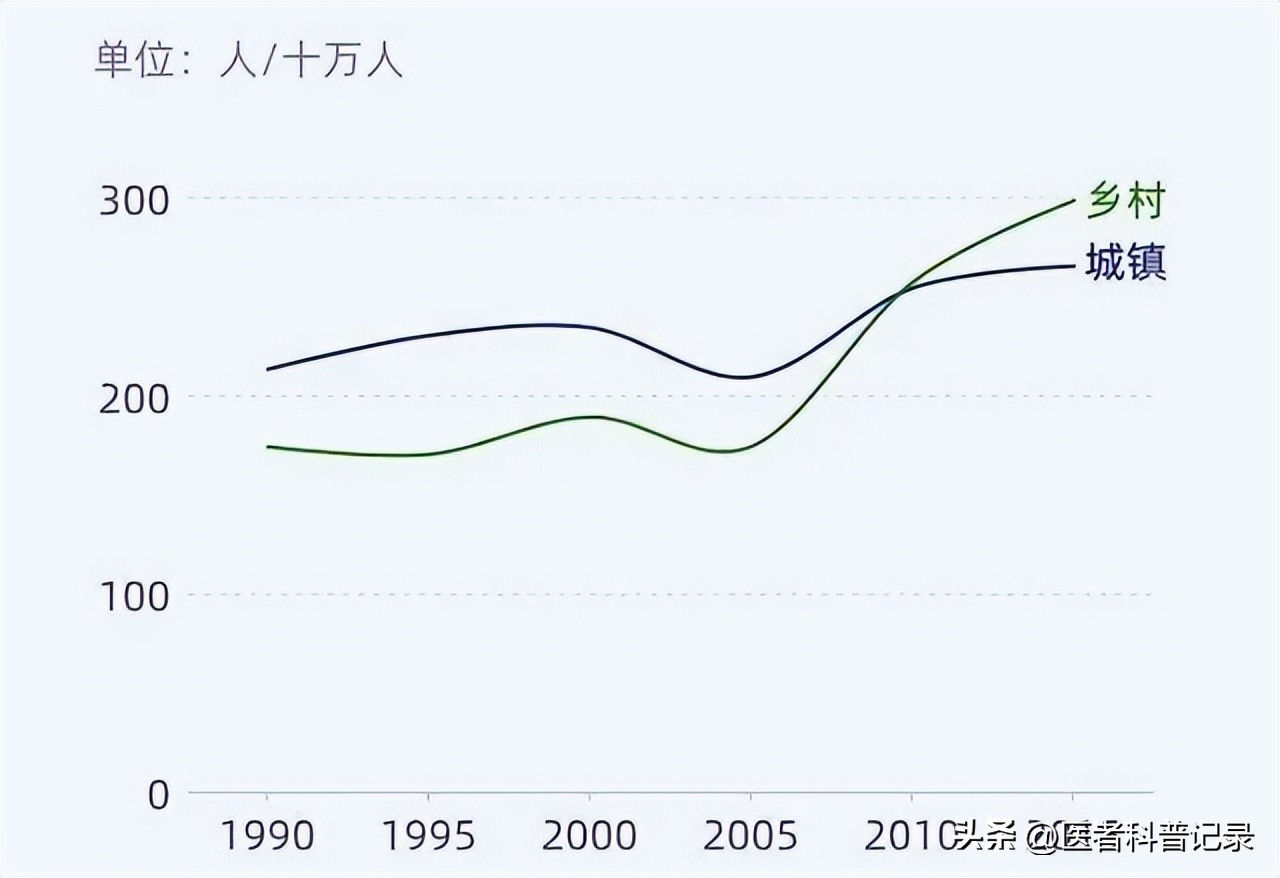

截至2021年,在我国农村地区心脏病死亡率攀升至188.58/10万,城市地区则为165.37/10万;脑血管病死亡率在农村和城市分别为175.58/10万和140.02/10万。CVD导致的总死亡人数占比分别为48.98%及47.35%,意味着每五例死亡中,就有两例源于此病。因此,识别此类疾病的危险因素对实施早期预防和干预都具有重要意义。

在众多能够调整以降低风险的因素里,饮食占据着举足轻重的地位,而积极预防则是减轻该类疾病负担最为经济且高效的策略。谷物作为全球各地饮食结构中的核心要素,提供了全球56%的能量摄入和50%的蛋白质摄入,是每日膳食推荐指南的重要基石。

多项国际系统综述都曾证实,增加全谷物摄入有助于预防此类疾病。

不过,我国居民的膳食结构与西方存在明显差异,白米和面食(如包子、面条)是日常主食的主要来源。那么,在中国人群的实际饮食背景下,不同的膳食模式究竟会对心血管健康会产生怎样的影响?

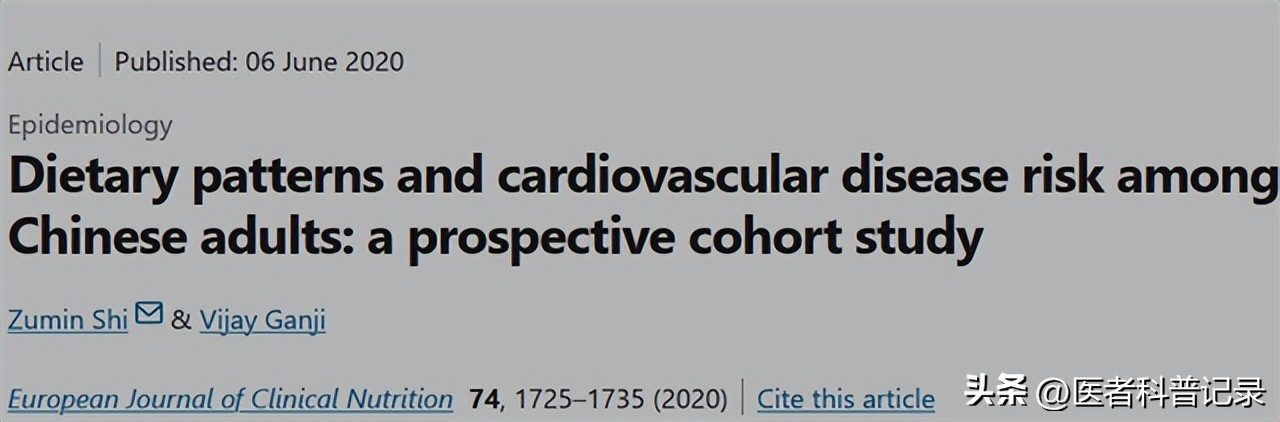

一项发表在《European Journal of Clinical Nutrition》上的研究,通过3天24小时膳食回顾,研究人员详细记录了饮食数据。在总计13,055名中国成年人、中位随访9年的观察中,共发生502例心血管疾病事件。

研究识别出两种主要饮食模式:“传统模式”(以高摄入大米、猪肉、鱼禽、新鲜蔬菜和低摄入小麦为特征)和“现代模式”(以高摄入水果、豆奶和快餐为特征)。分析显示,随着传统模式依从度的提高,此类疾病的风险比从1.0降至0.58,也就是说吃得越传统,风险就越低,最低甚至可以降到原来的差不多一半;而随着现代模式依从度的提高,此类疾病的风险则会呈上升趋势,风险最高时可达到原来的1.68倍左右。

同时,在该项研究中还识别出一种“混合型膳食模式”(包含蔬菜、小麦、豆类、饮料、内脏、米类和全谷物),但其与此类疾病的风险未发现显著关联。研究者还把吃大米最多和最少的人进行比较,发现吃大米多的人患此类疾病的风险只有一半。

那么,既然以大米为代表的传统饮食模式对于心血管健康来说显示出了保护作用,而小麦摄入较低又是这一模式的特征之一,那么在实际生活中,长期以大米为主食和长期以面食为主食的人群,在心血管健康方面究竟有何差异?

二、长期吃米和长期吃面的人,谁的心血管更健康?

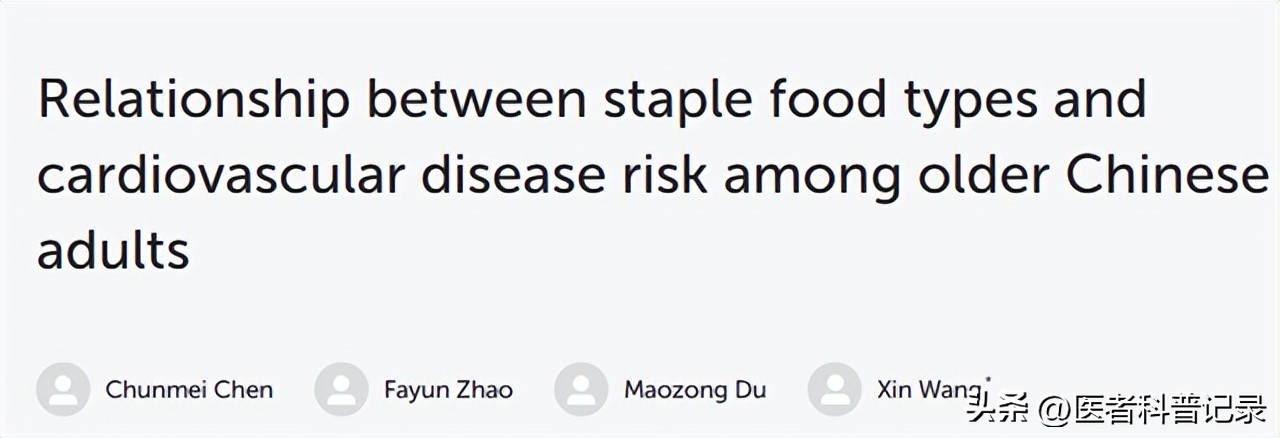

二、长期吃米和长期吃面的人,谁的心血管更健康?几个月前,来自中国纵向健康长寿调查的一项数据分析探讨了主食类型(主要为大米、小麦和粗粮)与65岁及以上老年人CVD风险之间的关联。该研究基于覆盖中国22个市县、631个城乡社区的大规模人群数据,重点关注社区居住老年人,并对高龄人群进行了过度抽样以增强代表性。

其中主食类型通过问题“您长期以来的主要谷物是什么”进行自我报告,其中大米包括白米及米制品,小麦指小麦粉及其制品,粗粮则涵盖玉米、小米、薏米、荞麦、燕麦等多种谷物。

该项研究中位随访超过七年的时间,共纳入平均年龄为87.57±10.74岁的16,498名参与者,其中男性占42.70%,女性占57.30%。而他们中约77.12%以大米为主食,18.07%以小麦为主食,4.81%以粗粮为主食。

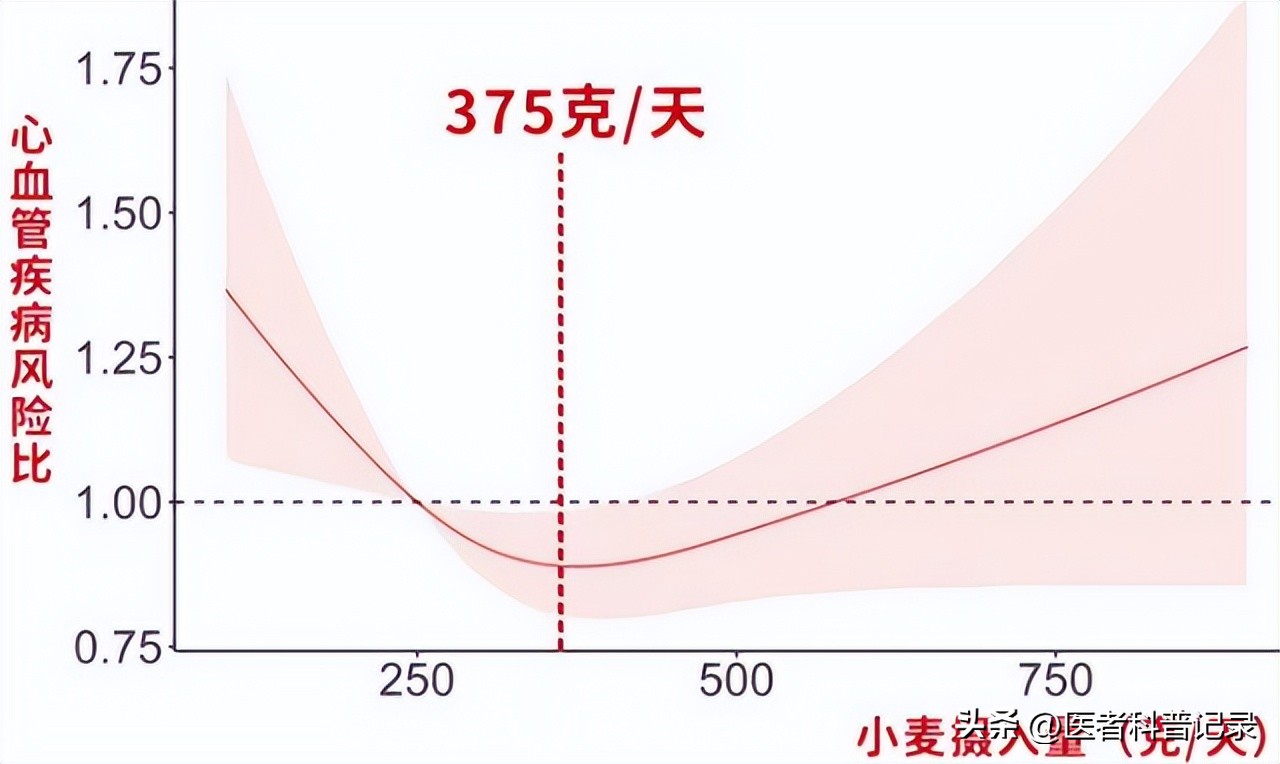

研究人员通过分析数据发现,大米、小麦或粗粮的摄入水平与CVD风险并不是呈现显著的线性关系,尤其是大米和小麦,反而呈现出的是一种非线性关系。比如大米的摄入呈现倒U型关联,即低摄入和高摄入水平都与CVD较低风险相关,而且在80岁以上的参与中,大米摄入量每增加一个标准差,CVD风险将会降低约11.3%;而小麦的摄入则则恰恰相反,它是呈一种U型关系,但每日摄入量在375g的时候CVD风险处于最低值,一旦偏离该摄入量的时候,CVD风险均有所上升。

而且相较于那些长期将米类作为主食的参与者,选择小麦作为主要主食的人群其患CVD的风险上升了约五分之二;而以粗粮为主食的群体,则未观察到与CVD风险有显著的相关性。这一结果在调整了生活方式、既往病史和总主食摄入量后仍然稳定。

而在分层分析中,研究者发现年龄、性别和高血压病史都会对结果产生一定的影响。比如在80岁及以上的参与者中,并没有发现小麦消费与参与者CVD风险具有明显的相关性,而在低于80岁高于65岁年龄段的参与者中,却出现了明显的相关性(CVD风险升高了近十分之九)。

同样,在女性参与者中没有发现两者具有显著关联性,而在男性参与者中,这个风险比例则升高了约61.7%。在患有高血压的参与者中并没有发现两者的明显关联性,而在没有高血压病史的参与者中,却发现CVD风险会升高约86.6%。

这也就意味着作为主要主食的小麦与CVD风险的增加具有很大的关系,而相比之下,大米中则没有明显的表现出这种关联,尤其是在低于80岁高于65岁年龄段的参与者男性以及未患高血压的人群中。

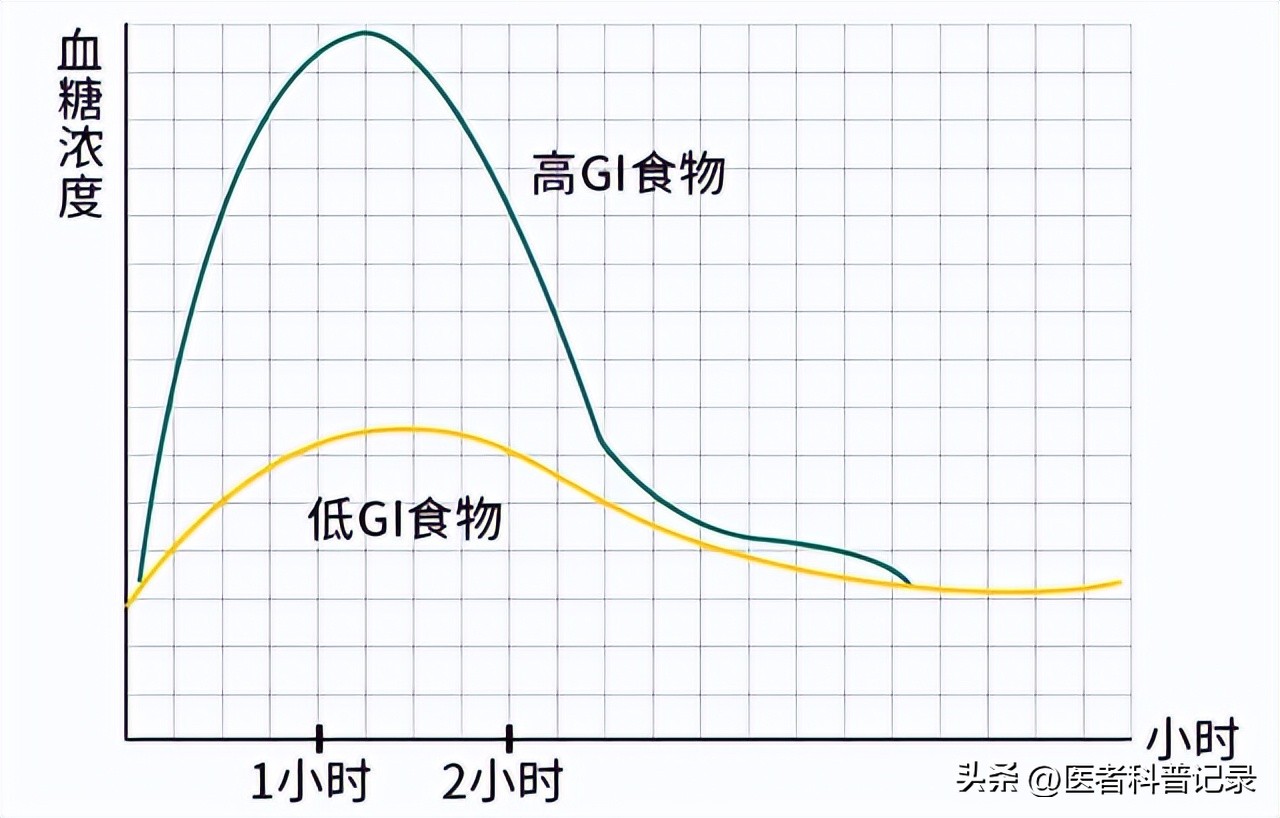

研究人员认为,这主要可能与在能量和碳水化合物的供给上,相同重量情况下,以小麦为基础的产品通常都要远高于白米。同样,在升糖指数(GI)方面亦是如此。当我们大量进食此类食物的时候,它们会被迅速消化吸收,血糖及胰岛素的水平自然也会在短时间内上升。不仅增加慢性高胰岛素血症的发生风险,还会打破体内氧化与抗氧化作用的平衡状态,使机体朝着氧化方向倾斜,最终产生大量的氧化中间产物,加速细胞和组织损伤。

长期下去,机体对胰岛素的敏感性也会下降,而这恰恰也正是代谢综合征(肥胖、高血压、高血糖、血脂异常等)的一个核心组成部分。长期受这些代谢异常影响,维持血管的正常功能和结构的内皮细胞也会出现功能障碍,使血管舒张能力下降、炎症反应增强和血栓形成风险上升,显著增加冠心病、心肌梗死和中风等心血管疾病的发病风险。

而且,精制小麦制品在加工制作过程中,常常会添加一些高亚油酸的植物油。当它们的来源和摄入量不合理的时候,这些富含亚油酸的植物油进入人体后,会参与到一系列复杂的生理代谢过程中,其中便包括加速线粒体内膜中的一种独特的磷脂(心肌磷脂)的氧化损伤。

这会破坏其正常的结构和功能,影响线粒体的正常运转,出现功能障碍。一旦线粒体无法正常产生能量,血管细胞就会因能量供应不足而受到影响,其正常的生理功能也会受到损害,最终可能损害整个血管功能,为心血管疾病的发生埋下隐患。

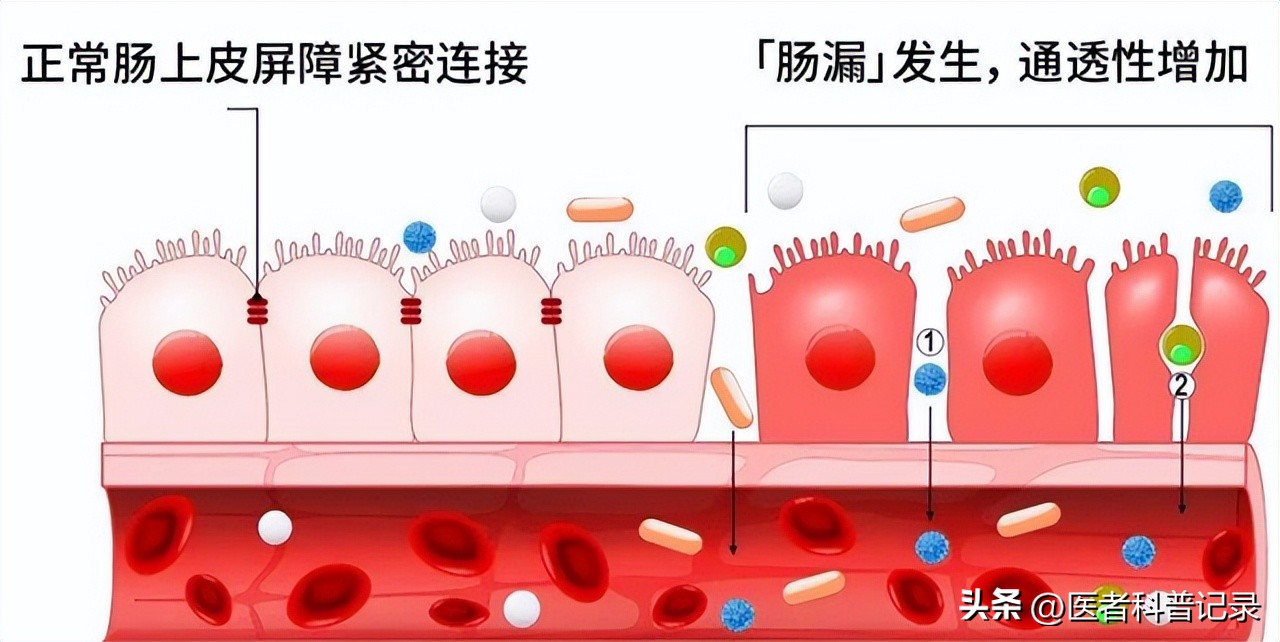

同时,一些研究中还曾提到,天然存在于小麦中的一些化合物(如麦醇溶蛋白和麦胚凝集素)会干扰肠道黏膜细胞之间的连接,使肠道通透性增加。正常情况下,肠道黏膜细胞之间紧密连接,形成一道严密的防线,这样一来就会使原本不应该进入体内的大分子物质(如细菌、毒素)能够穿过肠道黏膜进入血液循环。

这些外来物质会持续性的刺激免疫系统,使其长期处于过度亢奋的状态,全身就会持续保持在一种低度炎症状态中,这就会影响身体各个器官和系统的正常功能。在这种炎症环境下,血管内皮细胞容易受到损伤,血液中的脂质等物质也就更容易发展成粥样硬化斑块,大大提高了心血管疾病的发病几率。

相反,大米制品似乎具有良好的营养特性,包括较低的脂肪和钠含量。尤其是经过适当烹饪的米饭,其淀粉结构相对复杂,消化吸收速度较慢,能够使血糖缓慢上升,避免了血糖的急剧波动,更不容易诱发餐后高血糖和甘油三酯水平升高,在心血管疾病风险方面具有潜在的保护作用。

那是不是就说明长期吃米的人群,在心血管健康方面,就更优与长期吃面食的人呢?从上面我们提到的一些研究来看,假如从单一的食物类型来看,确实如此。

但与谷物消费相关的健康风险可能更多地受到伴随的饮食模式的影响,而非谷物本身。以日常饮食为例,米饭往往搭配豆制品和新鲜蔬菜一同食用,而豆制品与新鲜蔬菜通常被证实与心血管疾病风险及其相关危险因素呈负相关。与之相反,像馒头、面条等精致小麦食物,常常又会与高盐、高油脂食物搭配,而这些又与心血管疾病风险的提升存在显著关联。

所以,想要心血管健康,合理搭配反而更加关键。那又该如何搭配呢?

三、想要心血管健康,不如这样吃!

三、想要心血管健康,不如这样吃!在日常饮食中,我们可以通过灵活调整各类食物的摄入比例来优化膳食结构。

就比如适当增加蔬菜分量、相应减少主食占比,借助蔬菜中的丰富膳食纤维提升饱腹感,自然减少整体热量摄入。

可以选择淀粉含量较高的南瓜、山药、芋头等作为主食替代品;而菠菜、西兰花等深绿色蔬菜虽碳水化合物含量较低,却富含钙与维生素K,对维护骨骼健康大有裨益。

同时,建议主食多样化,避免长期单一食用。我们可以多吃一些富含维生素(如VB、VC等)、矿物质(如镁、钙、硒等)、膳食纤维以及抗氧化成分(如花青素、类黄酮等)、升糖指数较低且饱腹感强的天然食物。

可交替搭配精制谷物与全谷物、薯类或豆类,具体可将至少一半的主食替换为糙米、燕麦、全麦制品、荞麦面、藜麦、红豆、绿豆等全谷杂豆类,例如煮饭时加入杂粮和豆类,做面食时掺入全麦粉或荞麦粉。

在烹饪方式上,要控油减盐,多用清汤代替红油,用瘦肉和蔬菜做卤,用醋、蒜泥和香料替代部分盐和酱油。不管是吃米还是面,都应该搭配大量蔬菜和适量优质蛋白(如豆制品、鱼、禽和蛋),尤其是面食的时候,尽量减少油泼及偏咸口的卤汁。

而且也要控制好每日的摄入量,根据《中国居民膳食指南》,健康成年人每日推荐摄入谷类为200-300克(生重),其中全谷物和杂豆应占50-150克。即便的健康的搭配,过量摄入也会导致能量过剩。

最后要强调的是,疾病的预防饮食只是其中的一个环节。除此之外,还应减少钠盐摄入,每日食盐控制在6克以下;戒烟限酒;保持健康体重,尤其控制腰围(男性<90厘米,女性<85厘米);定期进行体育锻炼;管理情绪压力,保证充足睡眠。

尤其需要关注血压健康,近年来,我国成年人高血压患病率持续上升,而其知晓率、治疗率和控制率仍偏低,而这也是心血管疾病发生的关键风险因素。

总而言之:不管是米还是面,健康的饮食不在于纠结某一种食物,而在于建立整体的健康饮食模式和生活方式。

参考文献:[1]方留民.大量摄入精制谷物会增加心血管疾病的风险[J].山西老年, 2021(006):000.

[2]刘显峰.饮食与心血管疾病[J].健康必读 2019年28期, 8-9页, 2019.

[3]高键,姜盼.心血管疾病患者饮食选择应注意什么[J].生活与健康, 2024(2):41-43.