从秦朝至今,麦子才熟了两千多回,但却是人类得以繁衍生存的关键原因之一。农业作为人类文明的基石,其重要性不言而喻。

而农林牧渔业就业人口比重,是衡量一个地区农业发展状况的重要指标。

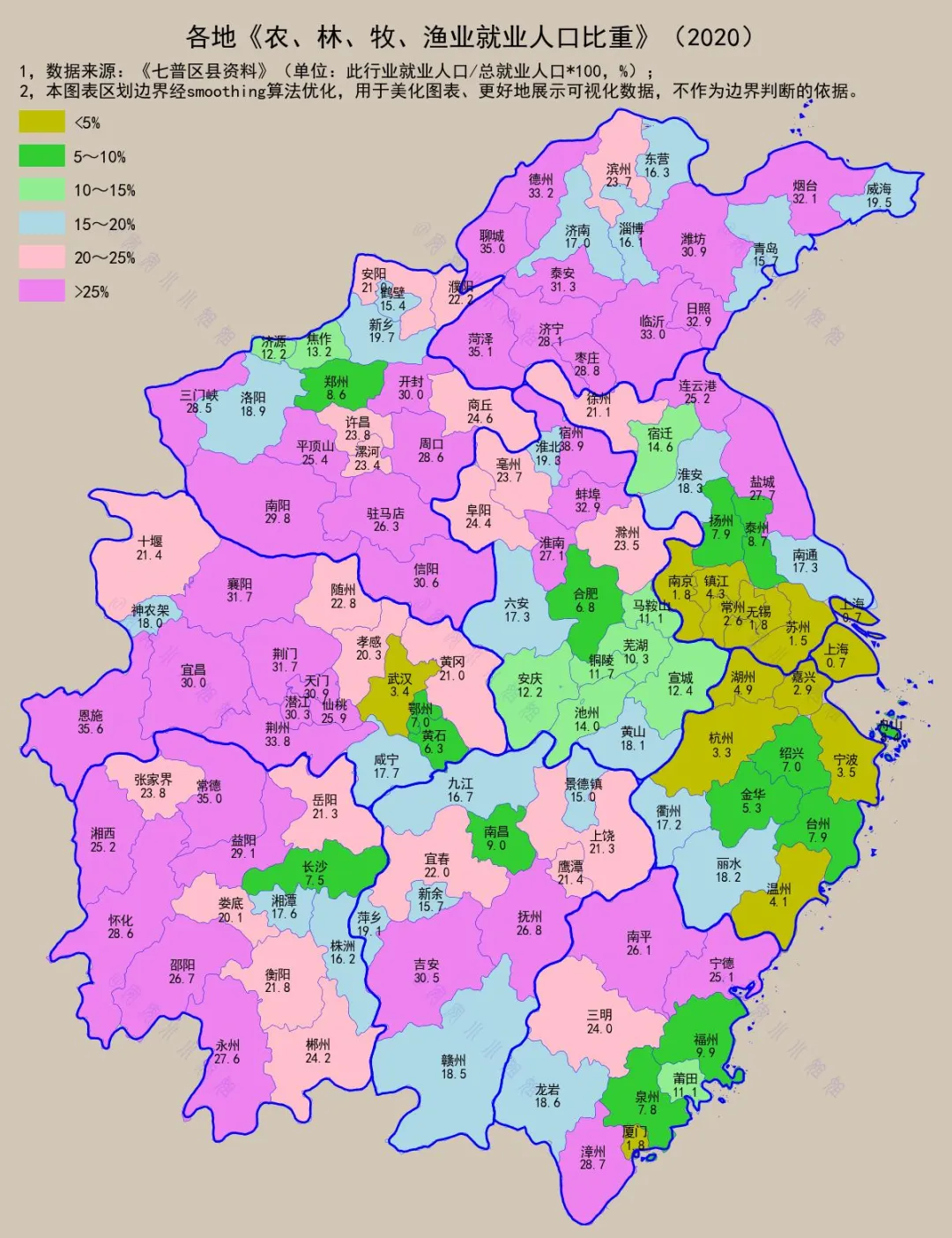

观察2020年华中和华东各省市农林牧渔业就业人口占就业人口的比重分布图,能发现诸多有趣现象。

在华中地区,河南整体比重处于较高水平,像商丘等城市比重相对较高,显示出农业在当地仍有重要地位。

湖北的仙桃、潜江等地比重也较为可观,反映出这些区域对农林牧渔业的依赖。湖南则呈现出一定的区域差异,部分地区比重明显高于其他地方。

华东地区情况更为多样。山东作为农业大省,不少城市如聊城、菏泽等比重较高,体现其农业大市的底蕴。

江苏的城市则分化明显,苏北部分城市比重高于苏南,这与南北经济发展模式差异有关。

浙江整体比重相对较低,说明其经济结构中非农业产业占据较大份额。安徽内部也存在差异,一些传统农业区域比重较高。

这组数据有着重要意义。从经济层面看,它反映了一个地区的产业结构。比重高的地区,农业在经济中占比较大,可能意味着工业和服务业发展相对滞后,经济发展模式较为传统。

而比重低的地区,往往工业化和服务业化程度较高,经济结构更为多元化。比如上海,农林牧渔业就业人口比重极低,显示其高度发达的现代服务业和工业。

从社会层面来说,该比重影响着人口的就业结构和生活方式。

在农林牧渔业就业人口比重高的地区,大量人口依附于土地,生活方式相对传统。

而在比重低的地区,人们更多从事非农业工作,生活节奏更快,与城市的联系更为紧密。

同时,这也关系到农村劳动力的转移和城市化进程。如果一个地区该比重持续下降,可能意味着农村劳动力正在向城市和其他产业转移,是城市化进程加快的表现。

从生态层面分析,它与土地资源的利用和生态环境的保护相关。农林牧渔业的发展模式和规模,会影响土地的开垦、植被的覆盖和水资源的使用。

合理的比重和科学的产业发展模式,有助于实现土地资源的可持续利用和生态环境的保护。

总体而言,2020年华中和华东各省市农林牧渔业就业人口比重分布情况,为我们了解区域发展差异提供了一个独特视角。

通过对这组数据的深入分析,我们能更好地把握不同地区的发展现状和趋势,为制定科学合理的发展政策提供依据,促进各地区在经济、社会和生态方面的协调发展。