新学期,孩子们的餐桌上多了一位熟悉的“新朋友”——筷子。面对这一日常工具的正式引入,孩子们的反应真实而鲜活:有对未知的尝试感到忐忑,“我还不会用怎么办?”,有对行为意义的好奇探索,“为什么要用筷子呢?”,更有在初次操作中遇到的切实挑战,“筷子滑溜溜,豆豆总是逃跑,好难呀!”

这些稚嫩的表达,恰恰揭示了“筷子”所蕴含的丰富教育价值。我们意识到,与其将使用筷子作为一项必须掌握的技能来要求,不如将它转化为一次有趣的探索之旅。

“筷”乐调查

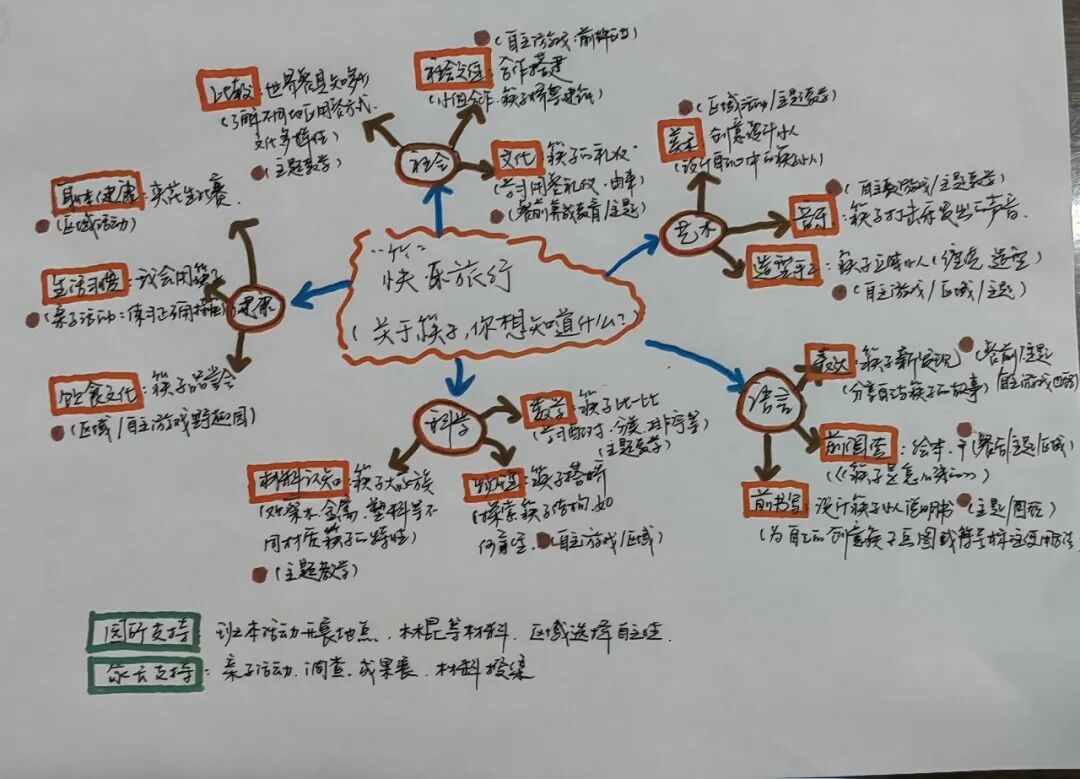

以儿童团讨和调查表的形式先了解孩子们关于筷子的现有经验,以及他们最为感兴趣的点,然后班级老师共同商讨确定了活动主题网络图。

主题网络图

“筷”乐认识

我好奇:一头方一头圆的奥秘

通过故事和图片介绍筷子的历史后,孩子们小小脑袋里出现了很多小问号,小饼干在观察实物时敏锐地发现并提问:“叫叫老师,为什么中国的筷子是一头方、一头圆的呢?” 这个问题立刻引发了全班幼儿的共鸣和热烈讨论,孩子们表现出强烈的求知欲。

教师思考: 当幼儿提出一个问题时,教师的角色不是知识的灌输者,而是探究的引导者。幼儿的疑问是课程生发的最佳起点。

我了解:传统礼仪到世界文化

在了解筷子是中国的传统文化承载物后,孩子的思维发生了迁移,有幼儿问道:“中国的筷子是这样的,那外国的小朋友用的筷子是什么样的呢?”这个问题将大家的视野从中国传统文化引向了更广阔的世界用餐文化。

幼儿产生的疑问

教师思考: 幼儿的疑问是课程生发的最佳起点。当幼儿提出一个问题时,教师的角色不是知识的灌输者,而是探究的引导者。引导孩子查阅绘本、观看科普动画,发现“天圆地方”的哲学意蕴。

我来说:“筷”文化的传播者

“世界各国餐具”主题活动开展几天后,家润小朋友在家庭聚餐时,主动向家人担任起“小讲师”。他不仅清晰地复述了“筷子一头方、一头圆代表‘天圆地方’”的由来,还能流利地比较中国、日本、韩国筷子的区别:“中国的筷子最长,是头圆的,因为我们要夹好多菜;日本的筷子头是尖尖的,因为他们经常吃鱼;韩国的筷子是金属的,扁扁的,因为他们的食物比较辣和烫。”家长很直观地感受到课程学习带给孩子的成长与变化。

家润分享视频二维码

教师思考: 家润的案例让老师深刻体会到“儿童是有能力的学习者”。我们提供的文化种子,已经在孩子心中生根发芽。他能进行如此清晰的阐述,说明我们的活动不仅传递了知识,更培养了他们梳理信息、进行对比和归纳的思维能力。这正是我们追求的“文化自信”从娃娃抓起的最生动实践。

我想做:“筷子”的创想

随着孩子们对筷文化了解的深入,他们不满足于现状的天性又开始释放,计划本上开始出现各式各样的筷子,老师趁机在区域里投放了筷子、卡纸、毛根等材料,支持孩子们进行讨论和创想,最后设计制作出一本筷子小书和排排站的筷子小人。

筷子小书二维码

教师思考:在“筷”乐创想环节中,我发现孩子们对筷子的兴趣已从认知走向创造。他们不满足于单纯使用筷子,而是希望赋予筷子新的意义与形态。教师及时捕捉到教育契机,在区域中投放多元材料,引导孩子将想法付诸实践。

我想做:“筷子”的创想

在调查表中我们发现了这个很有意思的问题:“筷子能夹珍珠奶茶里的珍珠吗”,在团讨时孩子们分成了“能”与“不能”两派,于是我们首先进行了一次集体猜想,最后统计18位幼儿选择能夹起,10位幼儿选择不能夹起。老师们负责准备好奶茶,分离出珍珠,鼓励幼儿分组进行实操验证并记录,最后一起团讨自己实验结果产生的可能原因。

念念:我还不太会用筷子,总是夹不起来。这一版文案您还觉得满意吗?

米多:筷子下面太圆了,滑滑的。

蜜蜜:珍珠上面有糖浆太滑了。

阿喆:我把筷子合起来,就可以把珍珠铲起来。

饼干:要一个一个的,轻轻地夹。

幼儿集体猜想结果记录

教师思考:当孩子们为“筷子能否夹起奶茶珍珠”而 激烈讨论时,我们看到了幼儿思维中宝贵的“逻辑萌芽”与“生活迁移”。我们选择支持并见证他们的探索。当猜测被实践检验,无论成功与否,都成为了他们建构认知的基石,有的孩子发现了用力技巧,有的则理解了形状与摩擦力的关系。这份通过亲身实践获得的自信,远比任何说教都更加深刻。

别开生面的夹花生比赛

01饼干:我们还可以用筷子夹珠子。

02蜜蜜:我和妈妈用筷子夹过饭店的豆子。

03润润:那我还可以用筷子夹米呢。

04多米:我们可以把花生留在班上,继续夹。

05米乐:我还想要比赛,要比七墨夹得多。

06啾啾:那也可以多练习再夹一次。

分组夹花生比赛

教师思考:在夹花生比赛的活动中,我们欣喜地看到,一次简单的技能练习如何自然地演变为一个由幼儿主导、充满内驱力的深度学习项目。当孩子们不满足于一次比赛的结果,提出“还想再比一次”时,我们捕捉到其中蕴含的教育契机——这不仅是技能渴望,更是规则意识、自我挑战和持续探究意识的萌芽。

“筷”乐探索

在户外自主游戏时,媱媱将筷子插入前坪区的缝隙,自豪地宣布:“看,我搭了一个立交桥!” 这一创意行为激发了其他幼儿的模仿与创新,大家纷纷表达出想用筷子搭建更多作品的愿望。

教师思考:幼儿的自发游戏往往链接着他们最近的发展区,当看到孩子不满足于用筷子做“立交桥”,而渴望更复杂的搭建时,我意识到需要为他们提供更具结构性的挑战来支持他们的发展。于是,游戏引向一个蕴含科学原理的工程方向——“用三根筷子搭桥”,孩子们的兴趣从自由建构延展到有目的的科学探究上。

在科学活动中,孩子们经历了“设计—尝试—失败—调整—成功”的完整过程。他们利用多根筷子、杯子、积木等材料,反复试验如何让筷子搭成桥并承重。最终成功搭桥后,在教师的引导下,他们总结出“三角形是最稳固的”这一核心原理。

幼儿筷子搭桥尝试

教师思考:在这个环节中老师是脚手架,负责提供不同类别材料,在他们遇到困难时,不急于示范,而是通过提问(如“你觉得是哪里不稳?”“试试看怎样把它们支撑起来?”)引导幼儿自己寻找解决方案,得出“三角形最稳固”的结论,这是直接讲授无法达到的效果。

获得新经验的孩子们回到建构区,开始用更多筷子搭建更复杂的桥,并自发地用积木测试“承重量”。教师在此时巧妙加入“诸葛亮三军桥”的故事讲述,孩子们热情高涨,化身“小诸葛”,尝试用木棍在3个杯子间搭桥。

教师思考:看到孩子们自发测试承重,就知道探究已经进入了新阶段。我引入“三军桥”的故事,不仅提升了游戏的趣味性和挑战性,更让幼儿体会到古今智慧的连接,感受到知识不是孤立的,而是在解决真实问题时融会贯通的。

此次活动对孩子的影响力持续发酵,有一天,小宇豪兴奋地与同伴分享:“昨天我和爸爸在家,用我们吃饭的筷子和碗,也搭了一个三军桥!” 这一分享立刻又引发了新一轮的讨论,孩子们纷纷交流起自己在家尝试的搭建经验。

搭建三军桥视频二维码

教师思考:小宇豪的分享是活动走进幼儿生活最生动的体现,说明孩子们在一步步亲身体验中爱上了这个探索活动,并具备了知识迁移的能力。

“筷”乐旅行依旧在进行,这不仅是一次关于筷子的探索,更是一场关于儿童如何学习、教师如何支持、课程如何生长的生动实践。唯有回归儿童、尊重过程、打破边界、协同共育,才能让每一个日常时刻,都成为儿童走向未来的有力起点。