长沙市东郊浏阳河边的马王堆汉墓,是上世纪70年代中国考古界的重大发现。

这座西汉初期长沙国丞相利苍家族的墓地,出土了无数珍贵文物。

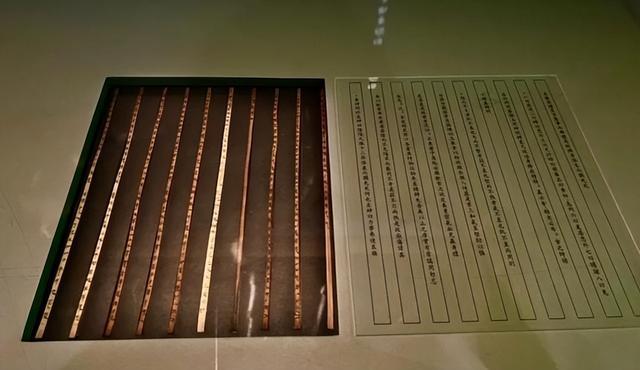

当考古工作者在1973年清理三号墓时,他们发现了一个漆盒,里面装着大量帛书和竹简,总字数超过13万。

这些2000多年前的文献涉及政治、经济、哲学、历史、天文、地理、医学等多个领域。

然而其中一部分内容,却让研究人员犯了难。

那些竹简上记载的,是古人称为“房中术”的性学文献,专门讲述通过调节夫妻生活来养生。

马王堆汉墓的发现纯属偶然。

1971年底,长沙一家空军医院在扩建时,意外发现了古墓痕迹。

湖南省博物馆考古队随即介入,于1972年1月开始正式清理一号墓。

考古人员打开一号墓时,被眼前的景象惊呆了:墓主辛追夫人的尸体保存完好,皮肤还有弹性,关节都能活动,仿佛刚刚入睡一般。

这座公元前163年左右下葬的古墓,竟然将尸体保存得如此完好,不能不说是个奇迹。

1973年9月,国家文物局批准挖掘二号和三号墓。

当工作人员于同年11月进入三号墓,并在12月打开东侧漆盒时,大量帛书和竹简重见天日。

这些文献,大多是战国到西汉初期的珍贵资料,很多已经失传两千多年。

墓主人利苍,是西汉初期的官员,出生在战国晚期,经历了秦末乱世,跟随刘邦打天下,汉朝建立后被封为轪侯,担任长沙丞相。

他死于公元前186年,下葬在二号墓,而三号墓则葬着他的儿子利豨。

马王堆汉墓的防腐,做得非常出色。墓坑很深,结构严密,特别是使用了木炭和白膏泥进行密封,防潮防腐效果显著。

这也就是为什么,墓中的帛书和竹简,能历经两千多年依然保存完好。

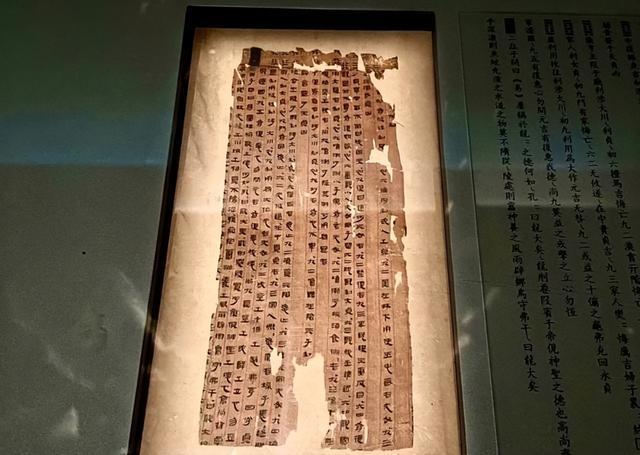

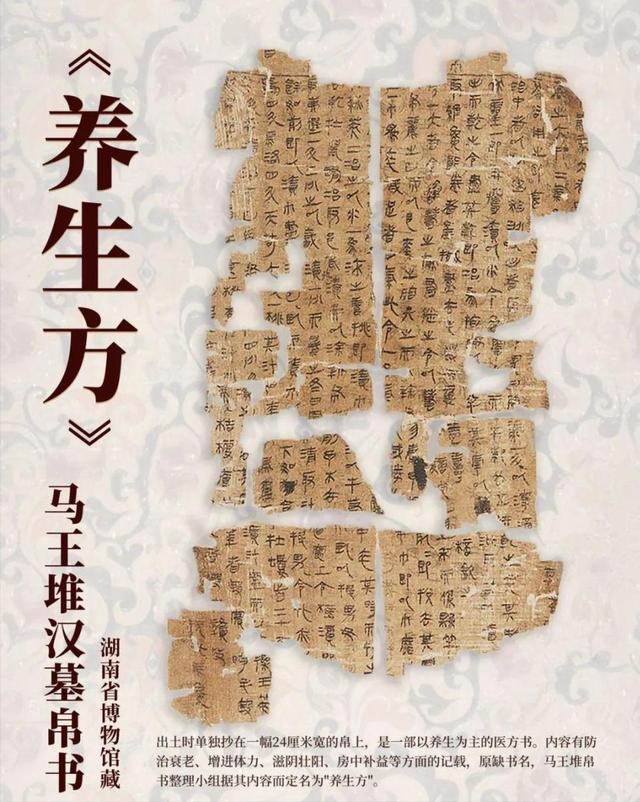

马王堆出土的房中术文献,主要包括《养生方》《杂疗方》《胎产书》等帛书,以及《十问》《合阴阳》《天下至道谈》等竹简。

这些文献,记录了古人对男女之事的独特理解。

与现代人观念不同,古人并不把男女之事仅仅看作是寻欢作乐。

他们将其视为调理身体、平衡阴阳的重要方法。这些文献中详细记载了,如何通过性来养生保健,甚至治疗疾病。

《合阴阳》主要探讨男女性交时的生理变化,和需要注意的事项。

《天下至道谈》则讨论夫妻生活中的养生之道,介绍了七种可能有害的做法,和八种有益的做法。

而《十问》则以君臣问答的形式编写,强调要顺应自然、保持阴阳平衡来祛病延寿。

竹简《十问》出土时,与房中专书《合阴阳》合卷成一卷。

它的内容不仅涉及房中术,还包括服食、食气、导引等神仙家常用的方法。

学界对《十问》应该归类于房中还是神仙一直有争议,因为房中和神仙家都致力于积累精气、健康长寿,都借助了导引食气服食的方法。

这些房中术文献出土于上世纪70年代,当时的社会风气相对保守,谈性几乎是一种禁忌。

研究人员看到内容如此敏感,担心会惹来麻烦,于是决定不加标点、注释,也不对外公开。

帛书小组的成员,对外保密这些内容,使得外行人看不懂,只有内行专家才能通读。

马王堆医书研究会成立后,周世荣担任组长。他花了几个月时间释读《养生方》,于1980年出版了《长沙马王堆三号汉墓竹简“养生方”释文》。

但这本刊物只是内部学术期刊,仅限于专家圈子使用,没有对外发行。

这种谨慎态度,反映了当时的社会环境。

在那个年代,公开讨论性话题会面临很大压力,甚至可能受到批判。

研究人员虽然知道这些文献的学术价值,但也不得不考虑现实因素。

于是,这些2000多年前的房中术文献,在出土后的近十年间,一直处于“半保密”状态,只有少数专家能够接触和研究。

马王堆出土的房中术文献,对我们理解古人思想有重要价值。

古人将房中术视为四大方术之一,它不仅关乎养生,还连接着道家文化。

马王堆出土了大量道家文物,这与汉初黄老思想的流行有关。

《黄帝三王养阳方》《尧舜阴道》《汤盘庚阴道》等文献,虽然可能是假托古人之名,但反映了房中术在汉初的地位。

这些内容,不只是讲述私人事务,还涉及哲学和医学领域。

马王堆汉墓的出土文物,改变了我们对历史的认知。

《战国纵横家书》帮助校正了《史记》中的错误。帛书《老子》甲乙本因避讳不同,可以确定抄写的年代。

墓中出土的素纱襌衣长1.28米,重量却只有49克,展示了当时高超的纺织技术。

漆器精美,纹饰华丽,上面烙印的“成市草”“成市饱”字样,证明它们产自成都的官府作坊。

这些发现对全球产生了很大影响。马王堆汉墓在2013年,成为全国重点文物保护单位。

湖南省博物馆专门设立了陈列馆,分为墓葬出土文物和墓坑遗址两部分。

国际学者纷纷前来访问,推动了汉初文明的研究。

甚至屠呦呦也从《五十二病方》中获得灵感,提取出青蒿素,拯救了无数生命。