明明兵力不少,作战英勇,却为何总是连吃败战?

东野军作战英勇,指挥得当,却在全线顺利推进的局势下,迟迟不能转入反攻。

关键时刻,伟人仅用一招,便扭转乾坤...

截至1946年春,我东北民主联军总兵力已达27万余人(274900),如果单从数字上看,并不弱于同时期的刘邓野战军、陈粟野战军等兄弟部队。

而最初进犯东北的敌正规军,也不过五个军16个师16万余人(161000),不料东北我军却是一败再败,连续失守锦州、沈阳、四平、长春等重要城市,究竟问题出在哪了呢?

主要可以归结为三方面原因:

第1、东北民主联军(前一年称为东北人民自治军)这27万部队中,来自关内的老八路和新四军,只有不到11万人,余皆为日本投降以后,在东北就地发展和收编而来的各类武装,成分不纯且战力不强。

第2、即便这11万老部队,也是来自四面八方,暂时不能形成统一的序列和指挥,打起仗来难以形成合力,甚至电台联络都不畅通,严重不适应大兵团作战,急需时间整编和整顿,可惜敌人没给我们这个时间。

第3、杜聿明“东北保安司令长官部”所辖的这五个军,全都是美械装备的精锐,比如新1军、新6军、第71军等等,指挥和通讯也较统一,加之我军在东北解放战争之初,对美械装备和火力缺乏认识和应对,战场上很是吃亏。

我军全日械的一个师,恐怕火力强度还不如敌人全美械的一个团,这个差距是客观存在的。

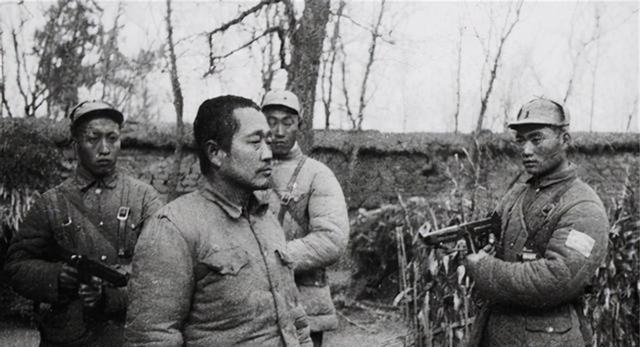

更为致命的,是由第1条衍生出来的大问题,在敌人的疯狂进攻和歪曲宣传下,东北民主联军“11万老底子以外”的部队中,出现了大批叛变和逃亡现象。

此类情况既破坏战役部署,又严重影响军心士气,以曾克林所属部队为例(原晋察冀军区第16军分区),该部最先进入东北时不过4000人,然而到了1945年底,已经发展到6万人以上,扩军规模高达15倍!

这样的扩军速度貌似很快,实际上祸患极大,遭遇敌人进攻或形势不利时,临阵动摇甚至哗变行为屡有发生。

根据东北局提交给延安的报告,仅1945年12月底到1946年初“十天左右先后叛变约4万余人”,这个仗还怎么打?

一、东北我军野战力量长期处于劣势

& 1946年3月 四平保卫战之前

敌军兵力:随着滇军两个军的抵达,杜聿明已拥兵七个军24万余人(247000),另外还收编了8万多伪军充作地方保安武装,总兵力突破32万人,其中正规军占比为75%左右。

我军兵力:山东军区各师、新四军3师等正规部队约15万人,连同新发展起来的部队,总兵力约34万人(340102),其中野战部队占比仅44%左右,且重武器尤其是火炮严重不足。

& 1946年6月 解放战争全面爆发

敌军兵力:杜聿明的手中正规部队有六个军19万余人(192300,第13军脱离序列),连同地方保安武装的总兵力超过33万人(332000),并且这六个军几乎都是美械精锐。

我军兵力:由于四平战役损失惨重,完成整编的野战部队,只有五个纵队和四个独立师14万余人(145000),加上各二级军区所属的地方部队,总兵力约32万余人(324541)。

评论列表