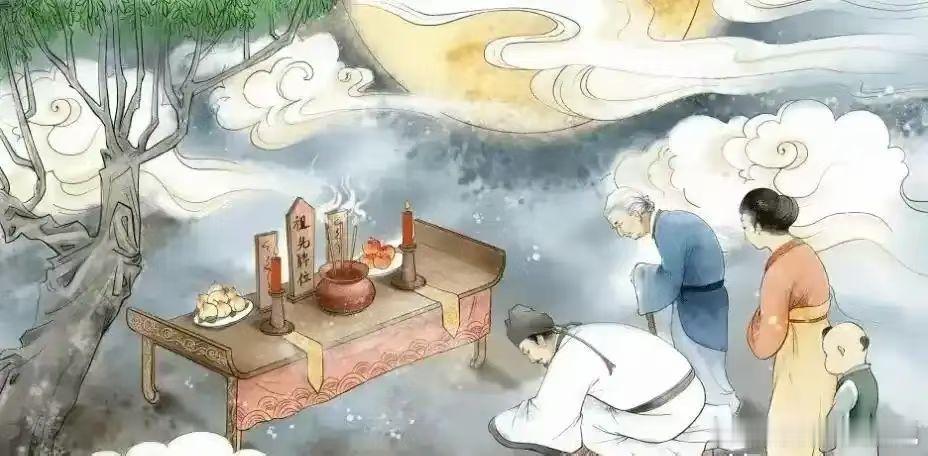

每年农历十月初一,街头巷尾总能看到有人蹲在路口烧纸,火苗舔着黄纸,青烟裹着思念飘向远方,

这就是寒衣节,中国三大“鬼节”之一。

它不像清明节那样全民扫墓,也不似中元节带着神秘色彩,却用最朴素的方式,把中国人“事死如事生”的孝道,刻进了每一片烧化的纸灰里。

寒衣节的历史,能追溯到3000年前的周朝。

《诗经·豳风·七月》里唱着“七月流火,九月授衣”,意思是农历九月天凉了,要给家人准备冬衣。

但九月授衣太早,到了宋朝,这个习俗被挪到了十月初一,

冬天真正来临的日子。

真正让寒衣节“出圈”的,是孟姜女的传说。

秦朝时,新婚的孟姜女丈夫被抓去修长城,寒冬腊月,她千里送寒衣,却只找到丈夫被埋的尸骨。

她悲痛欲绝,哭倒长城四十里,用棉衣重新装殓丈夫。这个“送寒衣”的故事,成了寒衣节最动人的注脚。

除了孟姜女,朱元璋也给寒衣节添了把火。

明朝初年,朱元璋在十月初一早朝时行“授衣礼”,把刚收的赤豆、糯米熬成热羹赐给大臣,

说:“冬天来了,都穿暖点。”

民间跟着学,逐渐形成了“十月朝、穿棉袄,吃豆羹、御寒冷”的习俗。

从周朝的“授衣”到孟姜女的“送衣”,再到朱元璋的“赐衣”,

寒衣节的核心一直没变,用最实在的方式,表达对亲人的牵挂。

寒衣节的仪式感,全藏在细节里。

烧寒衣不是随便找个地方点火,得挑“阴阳交界处”。

路口、桥边、祖坟前。这些地方被认为“离祖先近”,烧的东西能“准确送达”。

时间也有讲究:

老一辈说“早不烧,晚不烧,太阳下山正好烧”。

太阳落山后,天色渐暗,阴阳相通,这时候烧寒衣,祖先“收得到”。

但也不能太晚,民间忌讳“子时烧纸”(晚上11点到凌晨1点),

说这时候阴气最重,容易招惹不干净的东西。

烧寒衣前,得先“画个圈”。

用石灰或树枝在地上画个半封闭的圆,留个小缺口,说是给祖先留“入口”,防止孤魂野鬼抢食。

圈里放寒衣、纸钱、包袱单(黄纸折的“信封”,上面写着祖先姓名、籍贯、去世日期,还有“阴曹地府邮差亲启”的字样——这算是给祖先的“快递单”)。

点火前,先点三根香,磕三个头,嘴里念叨:“,天凉了,给你送寒衣来了,穿上暖乎乎的,别冻着。”烧的时候,得盯着火,确保寒衣烧干净,不留残渣。

民间认为,烧不干净,祖先在阴间“穿不上”。

烧完别急着走,等纸灰完全熄灭再离开,防止复燃引发火灾。

走的时候,别回头看,老一辈说“回头魂跟着”,不吉利。

这些讲究,看似迷信,却藏着中国人的智慧。

用最郑重的方式,表达最朴素的思念。

忌穿鲜艳衣服:扫墓烧纸时,别穿大红大紫的衣服。素色、深色最合适,这是对祖先的尊重。

忌嬉笑打闹:烧寒衣是严肃的事,别在坟前或路口打打闹闹、大声喧哗。

老一辈说,这样会“惊扰祖先”,不吉利。

忌偷吃祭品:

别人摆的祭品,千万别偷吃。民间认为,这是“抢祖先的饭”,会招报应。

忌乱踩纸灰:看到别人烧的纸灰,尽量绕着走。实在绕不过,就鞠个躬,说声“对不起”。

老一辈说,纸灰是祖先的“衣服”,踩了会“惹祖先不高兴”。

忌动土、搬家、结婚:寒衣节是“阴气重”的日子,民间忌讳动土(挖地、盖房)、搬家(说“新宅会被亡魂缠上”)、结婚(喜庆气氛和祭祀氛围冲突)。

如今,寒衣节的仪式感在变。年轻人嫌烧纸麻烦,改献花、扫墓、网上祭祀。

“云烧纸”“云送寒衣”成了新潮流。

但无论形式怎么变,核心没变,

都是用最真诚的方式,告诉祖先:“我们没忘记你。”

寒衣节不是“鬼节”,是“爱的节日”。

它让我们知道,无论走多远,祖先的牵挂都像一件暖衣,裹着我们的后背;无论过多久,亲情的纽带都像一根红线,连着过去、现在和未来。

这个寒衣节,如果你有空,不妨给祖先烧点纸,或者献束花,

说声:“天冷了,别冻着。”这,就是中国人最温暖的浪漫。