昨天,我们班在学《跳水》这一课文。这是俄国著名文学家列夫托尔斯泰写的短篇小说。

溪老师认为本课教学的重点,除了学会本课新字生词外,在阅读理解层面,要以课后练习题设问为引导,聚焦故事跌宕起伏的情节逻辑,让学生深入分析水手逗猴、猴子戏孩、孩子遇险、船长逼孩跳水等关键情节之间的因果关系,理解故事发展的必然性。

同时,剖析人物形象,探讨船长,在紧急时刻果断举枪逼孩子跳水这一行为背后体现的冷静、智慧与果敢,培养学生 “审题 — 定位文本 — 筛选信息 — 组织答案” 的解题思维。

在课堂上,溪老师用一节课的时间,来教学生生字新词,阅读课文,初步感知课文内容,理解课文内容,为第二节课做准备。

在第二课时,我带着学生逐个理解课后练习题,理清课文脉络,进一步把握课文的主旨,完成学习任务。

本课的课后练习题如下:

1.默读课文,想想这个故事的起因、经过和结果,把下面的内容填写完整,再讲讲这个故事。

水手拿猴子取乐 ——( ) ——( )

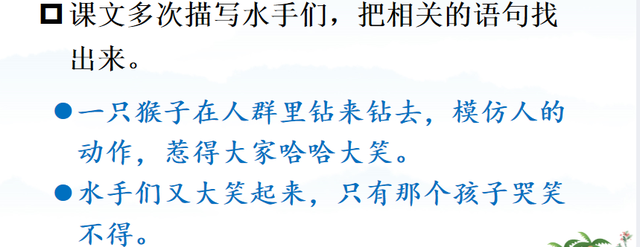

2.课文多次描写水手们,把相关的语句找出来,说说这些语句是怎么推动情节发展的。

3.想一想:在那个危急时刻,船长的办法好在哪里?

第1题:默读课文,想想这个故事的起因、经过和结果,把下面的内容填写完整,再讲讲这个故事。

水手拿猴子取乐 ——( ) ——( )

本题考察的是学生概括故事起因、经过和结果的能力。只要学生概括出故事的起因、经过和结果,就能完成上面的填空,添加一些过渡语把这个故事讲出来,是没什么问题的。

在平常的练习中,溪老师发现学生对概括故事的经过经常发愁,不知从何入手,而故事的起因和结果轻而易举就可以讲出来。

因此,在课堂上,溪老师先让学生阅读课文,找出课文所讲的故事的起因和结果。学生读完课文后,不一会能回答出故事起因是水手拿猴子取乐,结果是船长命令孩子跳水,孩子跳水后获救。

而当溪老师问道故事的经过是什么呢?学生沉默了。

溪老师安慰他们道:“实际上,去掉课文的开头和结尾,课文的中间可以算是故事的经过。假如课文的中间不止一个段落的话,我们分别概括每一个段落的主要内容,再把几个段落内容串联起来,故事的经过就可以知晓。”

学生听后豁然开朗,说道:“溪老师,我们明白了。”

接着,溪老师补充道:“现在大家跟着老师来概括第2到第4段的段意,把这几段的意思连起来,就是故事的经过了。”

接着,我们分别概括第2到第4段的主要内容,最后得出故事的经过是猴子拿孩子的帽子逗孩子生气,孩子追猴子遇险。

然后,溪老师让孩子完成习题中的填空题。

填完后,溪老师让学生在语文簿上写出这个故事的主要内容,时间为8分钟。

其中,有一个学生是这样写的:《跳水》讲述了在一艘环游世界的游轮上,那天海面风平浪静。水手拿猴子取乐,猴子放肆起来,交代了故事发生的环境和故事的起因。猴子拿船长的儿子的帽子,爬上桅杆,戏弄孩子。孩子由恼怒到愤怒,不顾一切,爬上桅杆的最高一根横木的一端去追猴子,遇到了生命危险。这时候,船长从船舱出来看到了这情况,命令孩子跳水。孩子跳下水后,水手们迅速把孩子救上来。

第2题:课文多次描写水手们,把相关的语句找出来,说说这些语句是怎么推动情节发展的。

学生能很快找出这些句子,只是不理解这些句子是怎么推动情节发展的。溪老师带着学生一一分析。

◎一只大猴子在人群里钻来钻去,模仿人的动作,惹得大家哈哈大笑。

——正因为水手们拿猴子取乐,所以猴子才更加放肆,抢走了孩子的帽子,也才引得孩子来追,推动了情节发展。

◎水手们又大笑起来……

◎水手们笑得更欢了……

——猴子的放肆激怒了孩子,水手们的笑声又伤害了孩子的自尊心,让他恼羞成怒,爬上桅杆去追猴子,进一步推动了情节发展

◎这时候,甲板上的水手全都吓呆了。

◎有个人吓得大叫了一声。

——写水手们的反应突出了当时危险、紧张的气氛,说明孩子命悬一线,将故事推向了高潮。

◎二十来个勇敢的水手已经跳进了大海……等孩子一浮上来,水手们就立刻抓住了他,把他救上了甲板。

——写水手们把孩子从海中救起,交代了故事的结局。

由于时间关系,第二课时溪老师只讲解到第2道练习题,其他的内容留到第3课时来完成。

可以说《跳水》这一课内容通俗易懂,学生不难理解和把握主旨。所以,在教学过程中,溪老师觉得挺轻松的。

朋友们,溪老师讲继续分享自己的教学随笔,欢迎大家点赞关注!