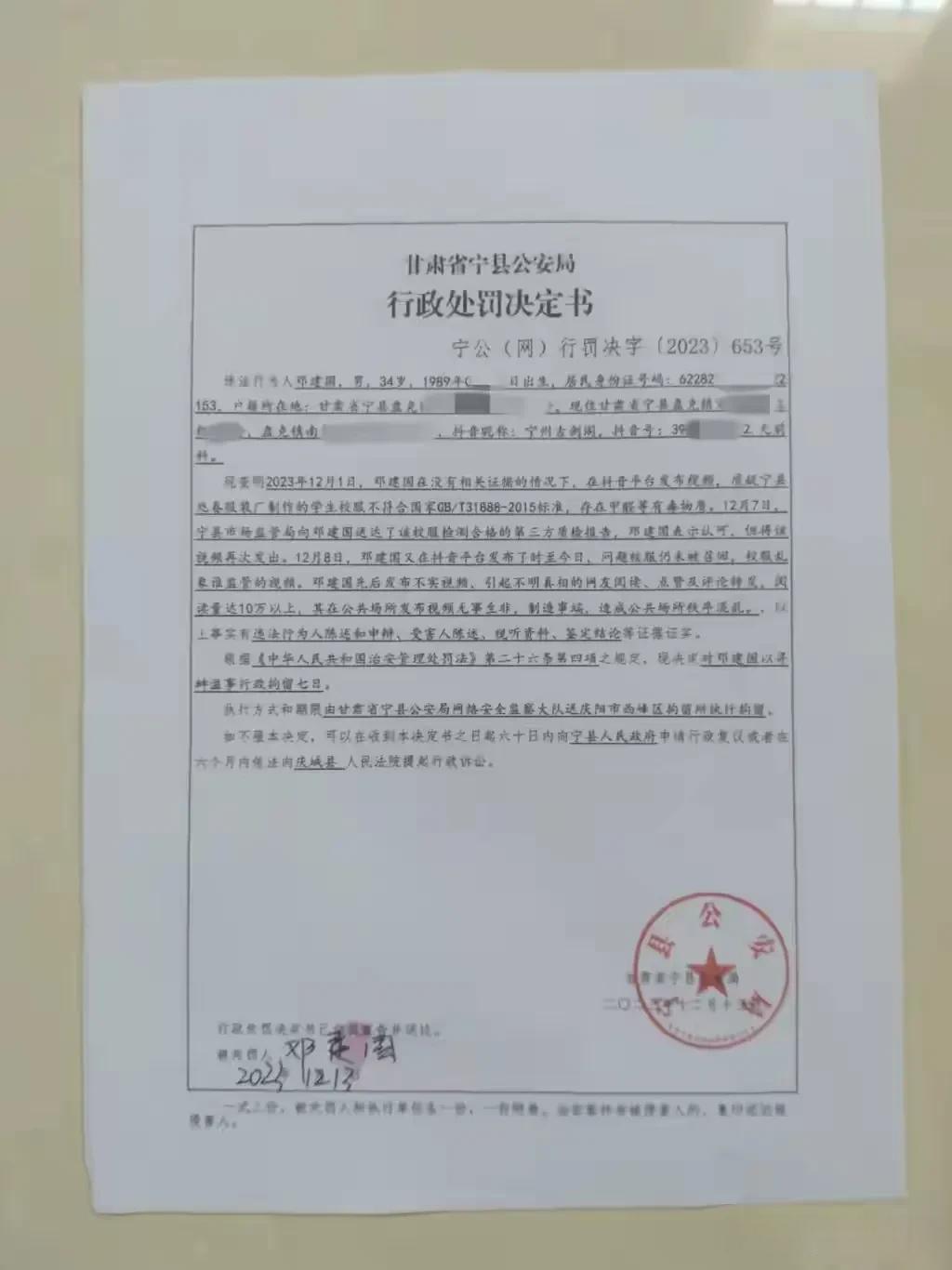

谁能想到,在2023年底的甘肃宁县,一位叫邓建国的父亲,只因在抖音上对儿子校服质量皱了个眉头、发了几句牢骚,竟被当地警方以“寻衅滋事”的罪名请去吃了整整7天的“公家饭!这剧情,比魔幻剧还离谱。

想象一下:孩子校服薄如蝉翼,针脚粗犷如草稿,邓建国不过是把这份当爹的忧心摊在了阳光之下,拍成了短视频。谁能料到,这朴素的维权举动,竟被精准解读为“寻衅滋事”的骚操作?这顶大帽子扣下来,别说邓建国懵了,全国网友的下巴也快惊掉了——难道如今家长关心孩子穿衣冷暖,也成了扰乱治安的重罪?

所幸法律的眼睛是雪亮的。法院的二审判决如同一记响亮的耳光:警方当初的处罚,程序是歪的,证据是虚的,压根儿站不住脚!最终,邓建国不仅洗刷冤屈,还拿到了3237.08元国家赔偿金。这数字精确到分,既是对荒唐执法最精准的讽刺,也是给公民权利一次迟到的交代。

可这事儿真就一笑而过?当家长为孩子的校服发声,竟成了执法者眼里的“滋事分子”,这才是最冷的黑色幽默。 邓建国一纸诉状,戳破的不仅是宁县警方那次草率的拘留令,更是某些基层执法者对“权力”二字近乎任性的理解——仿佛手中公章一盖,就能把公民正当的疑虑与表达权轻松碾碎。

我们当然支持依法办事、维护秩序。但当“寻衅滋事”的口袋罪成了解决“提出问题的人”的万能钥匙,当拍个视频吐槽校服就能喜提“拘留套餐”,执法的威严恐怕早已在公众的错愕与嘲讽中碎了一地。

邓建国拿到的赔偿金,是对个人遭遇的补偿。但真正需要被“赔偿”与修复的,是公众对法治环境的信任感。执法者手中的权力,不是随意挥舞的棍棒。这一次,法院的判决给执法者划出了一道清晰红线:当执法者更需要被“执法”约束时,法律的威严才能真正建立。

下一次,当再有家长为孩子校服的质量皱眉时,希望他们能坦坦荡荡地发声,不必再担心“牢狱之灾”这种荒诞剧情上演。毕竟,说句真话,不该这么难!