大家好,我是黑白三国。

看过《三国演义》的朋友,大多记得魏延的结局。这位蜀汉后期能独当一面的猛将,最终被“队友”马岱袭杀,临死前那句“谁敢杀我”还成了经典桥段。这多少会让人有点意难平。

历来不少人说,诸葛亮早看出魏延脑后有反骨,所以必除之。可翻遍原著,这 “反骨” 之说是最主要的吗?

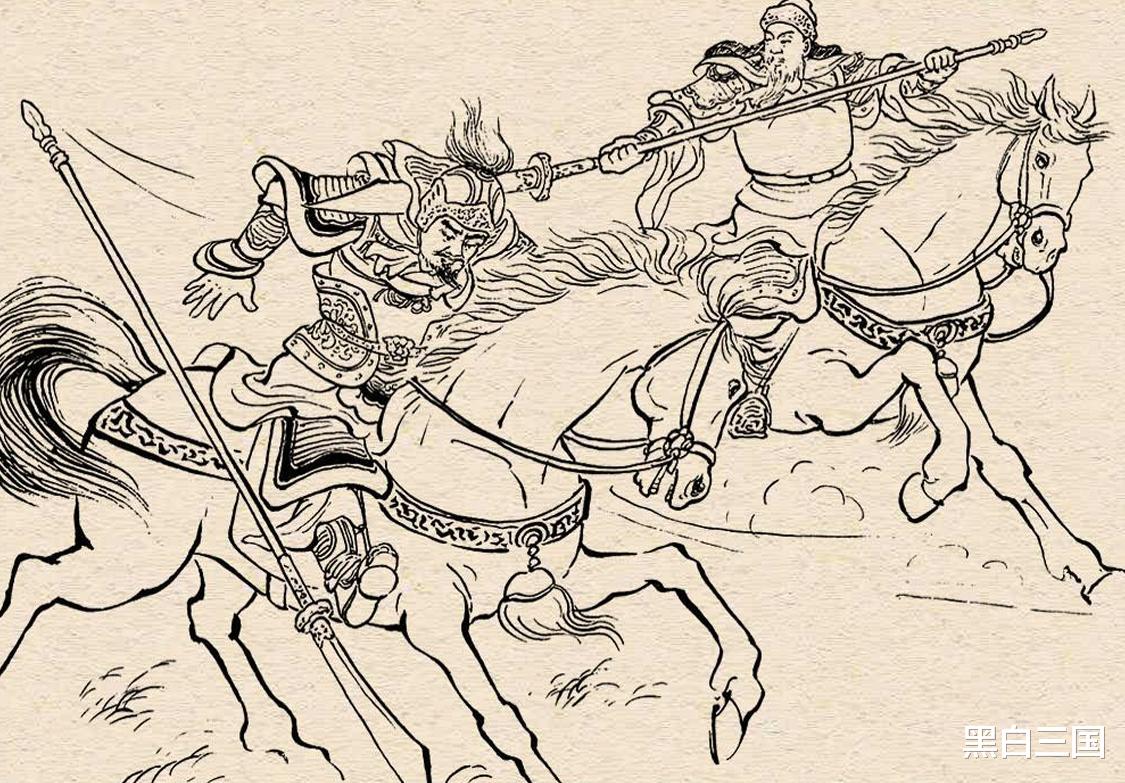

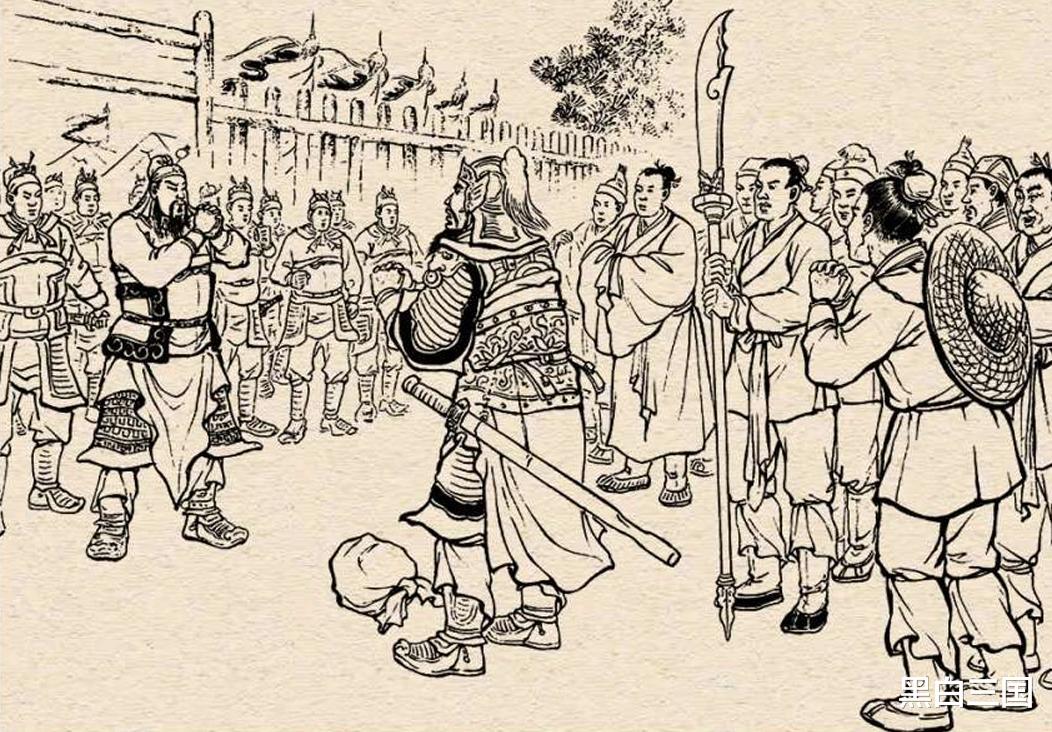

当年关羽攻打长沙,太守韩玄猜忌老将黄忠,要将其斩首,魏延看不惯韩玄的昏庸,手起刀落砍了韩玄,打开城门献城投降,并将黄忠引荐给刘备。按说这是立下大功,可诸葛亮一见到魏延,却喝令刀斧手将他推出去斩了。

刘备当时就懵了,急忙问这是为何? 诸葛亮却说:“此人食其禄而杀其主,居其土而献其地,是不忠不义之辈。若留此人,日后必生祸乱。” 这话听起来似乎仁者见仁智者见智,但还是有深意在的。

原著里刘备向来知人善任,他看重魏延的勇武,诸葛亮怎会不知?他此时提 “不忠不义”,更像是敲警钟——魏延是猛将,但性子烈、敢冒险,还敢杀主献城,这种人若不提前约束,日后恐难驾驭。

最终在刘备求情下,诸葛亮饶了魏延,却不忘告诫:“吾今饶汝性命,汝可尽忠报主,勿生异心。” 这哪里是怕 “反骨”,分明是给魏延立规矩。

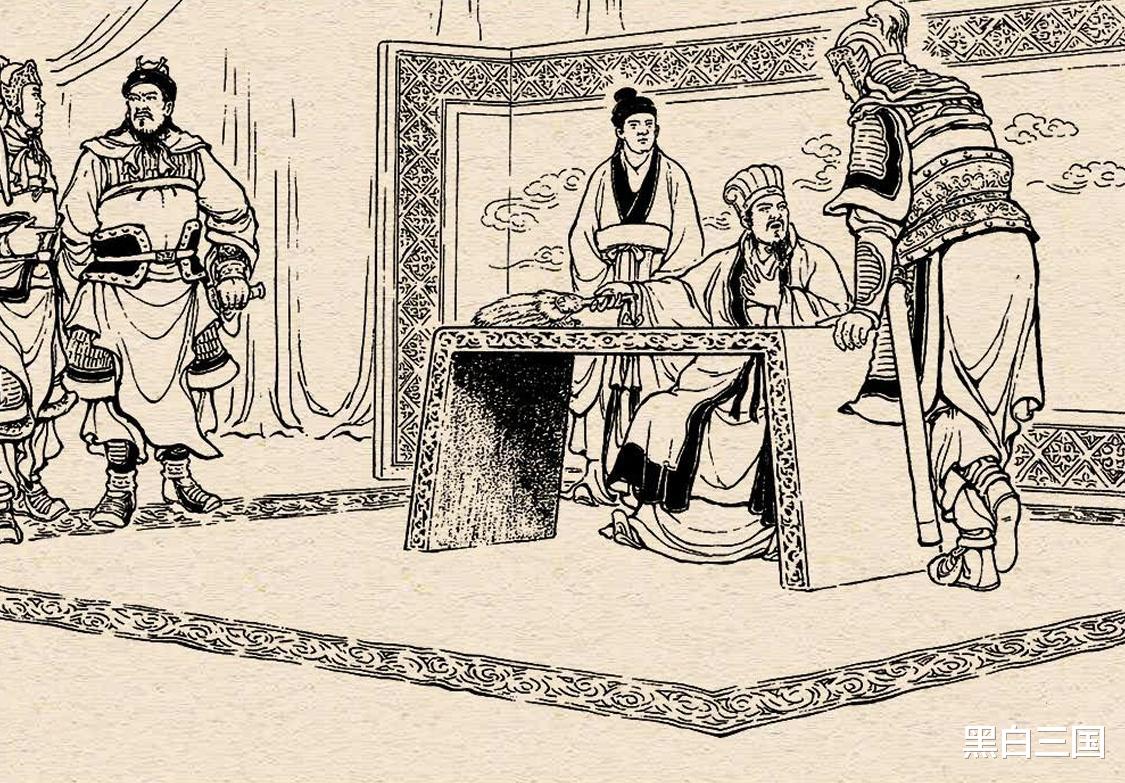

北伐中的战略分歧诸葛亮北伐时,魏延成了军中重要将领,可两人的矛盾也渐渐浮出水面,核心就是 “子午谷奇谋”。魏延献计:“愿得精兵五千,取路出褒中,循秦岭以东,当子午谷而投北,不过十日,可到长安......丞相可大驱士马,自斜谷而进。如此行之,则咸阳以西,一举可定也。”

可诸葛亮听完,当场驳回:“此计太险,子午谷道路崎岖,若有伏兵,五千人必全军覆没。北伐大业不可冒此风险。” 魏延心里不服,退下后常跟人抱怨。这种抱怨不是一次两次,原著里多次提到魏延 “怏怏不悦”,甚至在军中公开质疑诸葛亮的决策。

诸葛亮何尝不知道魏延有急智?可他更清楚蜀汉的处境 —— 国力弱小,北伐本就是以弱攻强,每一步都得稳扎稳打,绝不能赌。魏延的计策虽高收益,却也高风险,若败了,蜀汉精锐尽失,再也无力北伐。

更关键的是,诸葛亮知道自己身体不好,一旦离世,军中没人能压得住魏延。若魏延固执己见,执意走子午谷,或是在北伐路线上自作主张,后果不堪设想。这哪里是 “反骨” 的问题,是战略路线的根本分歧。

魏延的性格缺陷

魏延的性格,原著里描写得很清楚——高傲、急躁,还爱跟人争高下。尤其是和杨仪,两人简直是 “水火不容”。杨仪是诸葛亮身边的长史,负责粮草调度和军中文书,虽无战功,却深得诸葛亮信任。魏延常觉得杨仪是文人,看不起他,两人动不动就争吵,有时魏延甚至会拔剑恐吓杨仪。

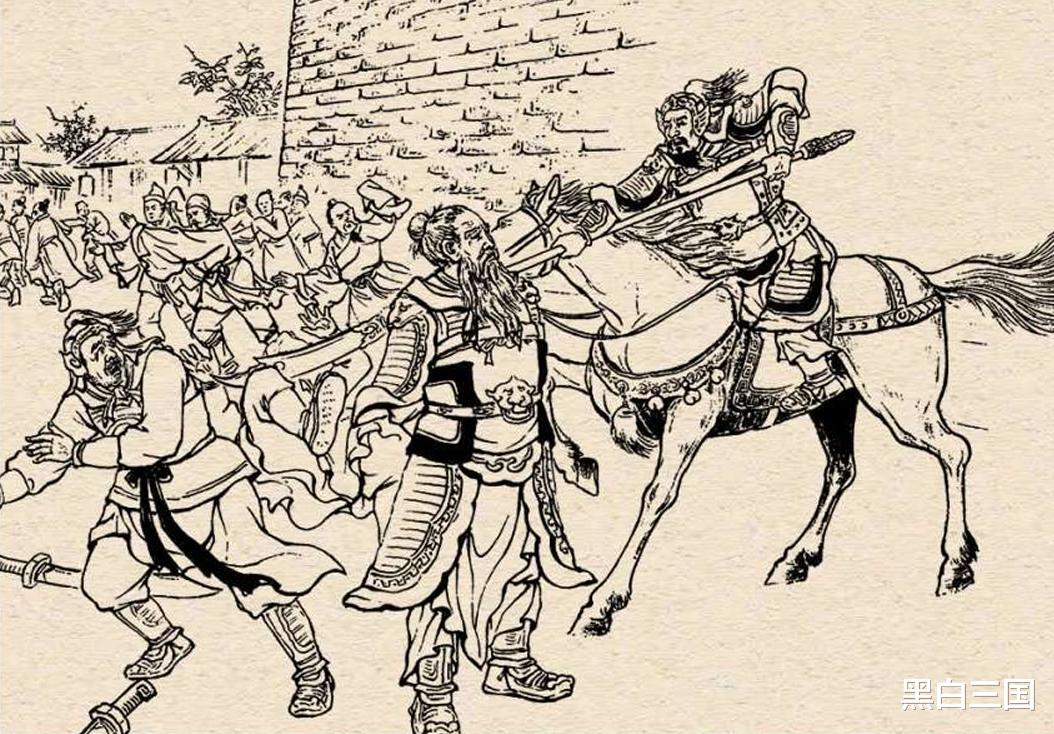

诸葛亮活着的时候,还能从中调和,可他知道自己一旦去世,这两人必然会闹翻天。诸葛亮病重时,召来杨仪、姜维等人嘱托后事,特意提到,他死后,魏延必定会谋反,按照锦囊行事即可。果不其然,诸葛亮死后,魏延果然不愿断后,还说:“丞相虽死,吾今尚在,岂可因一人之死而废北伐大事?”

他甚至率军拦截杨仪的退军队伍,想夺下军权继续北伐。可他没料到,诸葛亮早安排了马岱在他身边,最终落得个 “脑后中刀” 的下场。诸葛亮怕的,从来不是 “反骨”,是魏延的性格会在他死后引发蜀汉内讧。蜀汉本就国力衰弱,一旦自相残杀,只会加速灭亡。

结语

说到底,诸葛亮决意除魏延,“脑后反骨” 不过是个由头。按照魏延的脾性,激进,情商低,不受约束等,不仅会让他自己走向灭亡,很可能也会让蜀汉陷入乱局。

魏延有猛将之才,却缺了几分沉稳和大局观,这才酿成了悲剧。

(本文主要参考《三国演义》)

诸位看官,你认为在原著里,诸葛亮为何一定要除掉魏延呢?若诸葛亮当初对魏延多些包容,或是为他安排更合适的位置,魏延会不会有不一样的结局?

欢迎评论区煮酒论英雄,友善交流!