【创作声明】

本文是基于公开权威资料的原创深度分析,关键信息均已人工核实。旨在倡导社会正能量,无不良引导。部分配图由真实素材经AI辅助生成。

编辑:如也 | 审核:追风

【文章摘要】

德国为何在政治与商业间左右摇摆?政客高喊去风险,企业却加大对华投入。2025年数据显示,中国重回德国最大贸易伙伴。这并非政治投机,而是由大西洋与欧亚大陆两大引擎决定的地理宿命。科技(中欧班列)正在重塑这一平衡。

不知道你有没有发现,这几年的德国,总给人一种左右摇摆的矛盾感。

一方面它作为西方(大西洋阵营)的一员,地位较为核心;另一方面,其企业持续地、不停地用脚投票,且这种行为正在不断地、逐步地加深与东方(欧亚大陆)的产业联系。

政客们高声地、急切地呼喊去风险,不过商界领袖们却在持续地、大力地加大投入力度。

这种摇摆的尽头究竟是什么呢?许多人尝试着用政治投机亦或是务实主义去加以解释,不过却都觉得未曾触及到根本之处。

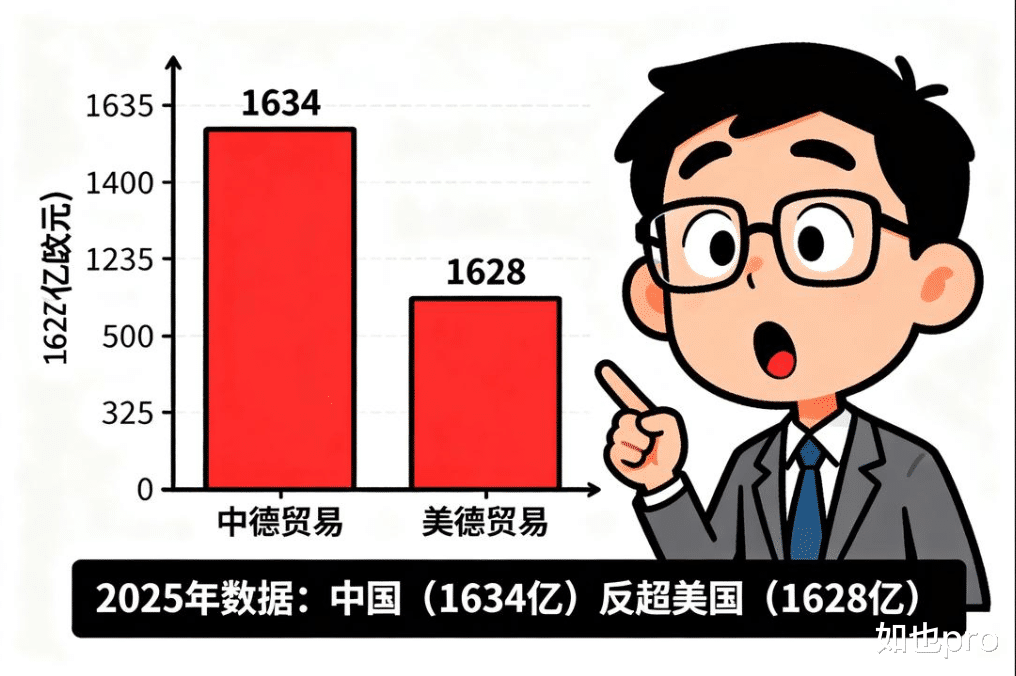

直到2025年10月22日,路透社的一份数据,把这个问题的底层答案摆上了台面。

数据显示,2025年前8个月,中德贸易总额达到1634亿欧元,反超了同期美德贸易额的1628亿欧元。中国重新成为了德国最大的贸易伙伴。

这组数据,不仅是对脱钩论的一次有力修正,更是对一个长期被忽略事实的揭示:

德国的摇摆,不是政治上的投机,而是地理上的宿命。

跳出政治新闻,我们看一眼地图,德国的宿命就写在上面。

它地处欧洲十字路口,北边是北海,以及那波涛汹涌的波罗的海,南边是巍峨耸立的阿尔卑斯山,西边是浩瀚无垠的大西洋,东边是广袤辽阔的欧亚大陆。

这种地理格局,注定了德国的经济版图,必须有两个引擎:

大西洋引擎:面向美欧的海运贸易体系,

欧亚大陆引擎:面向亚洲的陆路联通体系

它的宿命不是二选一,而是怎样去管理这两个引擎之间的平衡。

但有意思的地方来了。在过去70年的大部分时间里,欧亚大陆这个引擎几乎是熄火的,德国几乎是一边倒地选择了大西洋。

为什么?因为地理的价值,是被科技来定义的。

二战后德国的工业心脏——鲁尔区以及巴伐利亚,这二者皆为内陆的工业区。对于高效的陆路运输,还有那内河运输,它们怀着天然的渴望。

但在当时,横跨欧亚大陆的陆路运输,成本高到无法想象。

此时两股力量,分别地彻底地激活了德国那大西洋般的引擎。

第一股力量,是战后的马歇尔计划。这不仅是经济援助,更是通过海运(大西洋)将德国(西德)重塑为大西洋经济圈的工业基地。

谁掌控了,最高效的物流命脉,谁就能定义产业布局。彼时的最高效物流,便是跨大西洋海运。

第二股力量,是1960年代开始的集装箱海运革命。

这是一场被低估的科技革命。

标准化的集装箱,让海运成本断崖式下降。

德国的工业品,可以廉价地通过汉堡、不来梅等港口,舍近求远地运往美国,再卖到全世界。

根据货运指南FreightAmigo的数据,从德国到美国的跨大西洋海运,平均运输时间在15到50天之间。其主要货物品类包括汽车及零部件、大型工业设备等。

在海运科技定义一切的70年里,德国的欧亚大陆引擎自然就被压抑了。它不是不想,是技术上做不到。

但转折,从2010年左右开始了。

很多人会问,欧亚大陆的陆运成本再怎么降,也比海运贵啊?

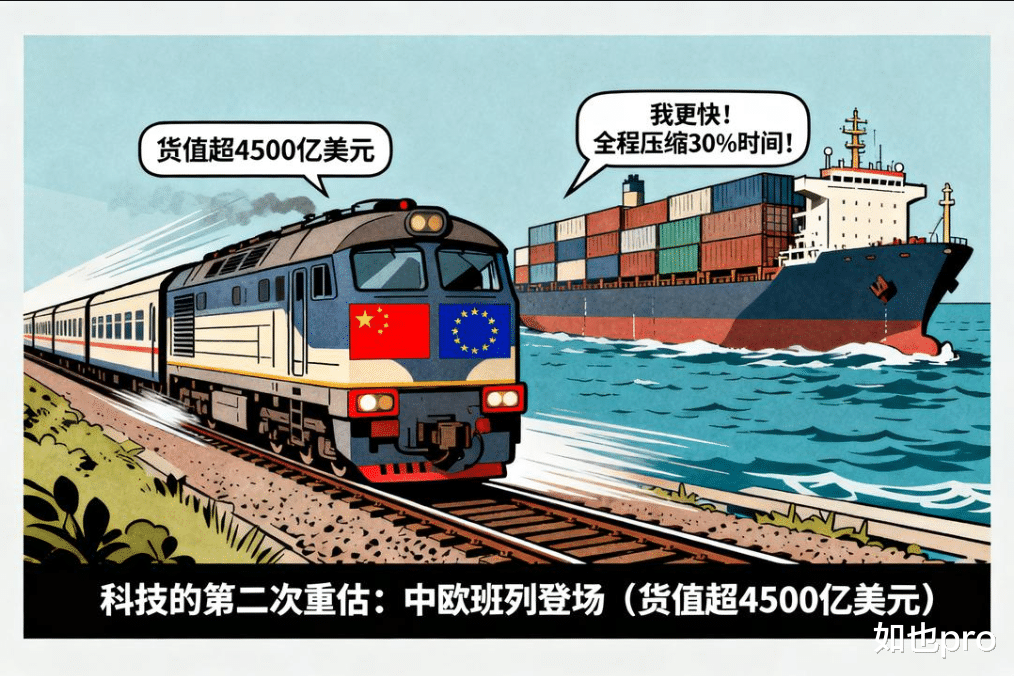

这背后隐藏着一个,违背常理的事实:新一代物流技术,真正解决的,并非是成本而是时间。

对于德国擅长的,诸如精密仪器、高端机械这类高附加值产品,时间便乃是生命线。

根据中新网在2025年6月10日的报道,中欧班列,历年累计开行,已突破11万列,货值超4500亿美元。它的物流网络,已通达欧洲26个国家的229个城市。

以前海运的15到50天,被大幅地缩短了——中新网有报道称,中欧班列全程的运行时间,相较于普通班列,平均压缩了30%还多。

更重要的是,中新网的报道提到,中欧班列的主要货源品类,已经扩展到5.3万余种,其中就包括汽车及配件,机械设备和电子产品。

这与跨大西洋海运的主要货物品类,形成了直接竞争。

最具代表性的案例当属德国的杜伊斯堡。

这个曾经衰落的鲁尔区内河港口,因为接入了中欧班列,奇迹般地复兴为欧洲最大的内陆物流枢纽。

这个案例的价值在于,新的物流科技,可以瞬间重估一个地区的地理价值。

当新陆运科技(中欧班列)出现之时,德国的内陆工业区突然发觉,自己不再是边缘之地而是欧亚大陆的中心所在。

绕了一圈,我们再回头看2025年的那组数据:中国(1634亿)反超美国(1628亿)。

现在你明白了。

这不是一个政治选择,这是一个地理科技的必然回归。

地理决定了德国是欧洲的十字路口,而物流科技,决定了哪个路口通行的车流量更大。

70年前,是海运集装箱(大西洋)通车量大;今天是中欧班列(欧亚大陆)的通车量在指数级暴涨。

德国的摇摆,本质上是它的两大引擎——大西洋引擎和欧亚大陆引擎正在重新寻找平衡点。2025年的数据反转,只是这个再平衡过程中的一个信号而已。

事情说到这个点儿,你可能会问,这个地理宿命和科技激活的框架对我们普通人有什么用?

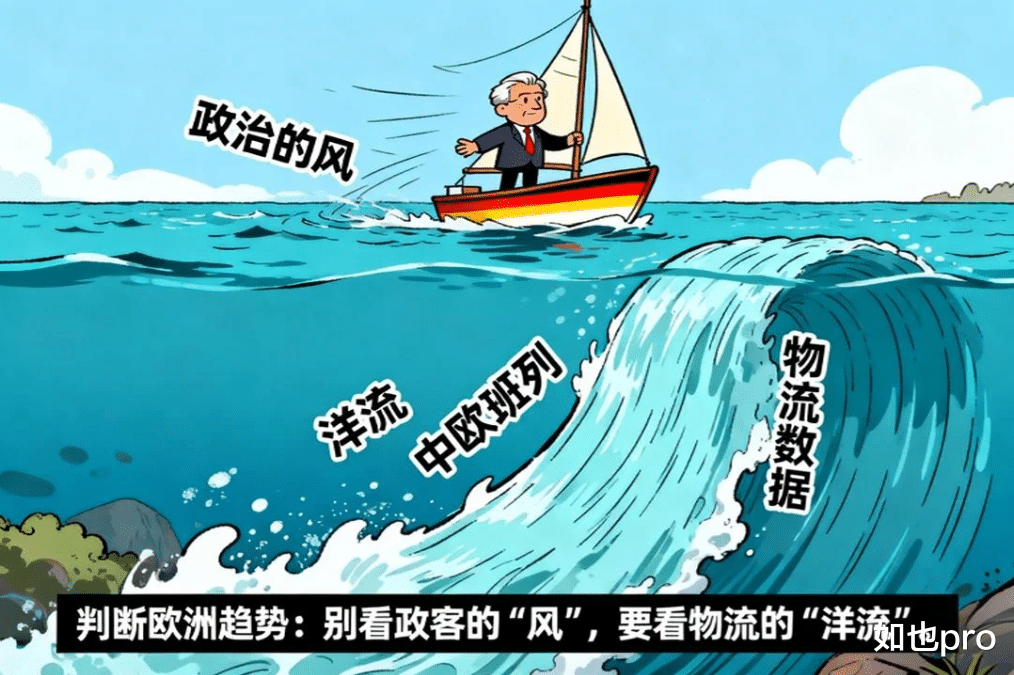

它提供了一个判断宏观趋势的锚。

欧洲趋势判断框架: 不要只看政客的政治表态(风) 要看物流命脉的流向(洋流)

风仅仅能够改变水面上那层层的浪花;不过洋流却坚定地决定着航行的航线以及最终的终点。

当你下次再看到欧洲的矛盾新闻之时,不妨去查查这两个洋流指标:

中欧班列的集装箱数量和货值(累计已超4500亿美元)。

德国杜伊斯堡港(内陆港)的吞吐量。

这些数据,是比任何新闻发布会都更真实的摇摆指标。

#德国 #中德贸易 #地理宿命 #大西洋 #欧亚大陆 #中欧班列 #物流科技 #杜伊斯堡

【参考消息】

路透社- 《China overtakes US as Germany's top trading partner》 (2025-10-22 相关报道)

新华社 - 《2024年霍尔果斯开行中欧(中亚)班列8730列创历史新高》

FreightAmigo - 《Shipping from Germany to USA: A Comprehensive Guide to International Freight Solutions》

环球时报-《中国重新成为德国最大贸易伙伴》