11月5日,中国载人航天工程办公室发布消息,神舟二十号载人飞船疑似遭遇空间微小碎片撞击,原定于当天实施的返回任务决定推迟进行。

这一消息瞬间牵动了亿万国人的心。正在中国空间站执行任务的三名航天员陈冬、陈中瑞和王杰,他们的安全状况如何,何时能够回家,成为众人关注的焦点。

01 突发状况:太空碎片的致命威胁

北京时间11月5日,北京航天飞行控制中心监测到神舟二十号飞船关键部位出现异常数据波动。

经初步研判,疑似遭遇直径约2毫米的空间微小碎片撞击。这种肉眼难以察觉的碎片,在近地轨道以每秒7.8公里的相对速度飞行。

航天科技集团五院总体设计部主任设计师李明作了个生动的比喻:“这就像在高速公路上被一粒沙子击中挡风玻璃。”

虽然飞船外壳采用特殊复合材料,但关键部位的防护仍需谨慎评估。

02 果断决策:为安全推迟返回

面对潜在风险,中国载人航天工程办公室果断作出 “推迟返回” 的决定。

中国载人航天工程总设计师周建平在紧急会议上强调:“航天员的生命安全永远是最高优先级。”

经工程领导小组连夜研判,决定将返回窗口推迟至少72小时,为全面评估风险争取时间。

这一决策意味着原定的东风着陆场搜救演练、医监医保准备等工作全部暂停,所有资源向在轨安全保障倾斜。

03 航天员状态:沉着应对突发情况

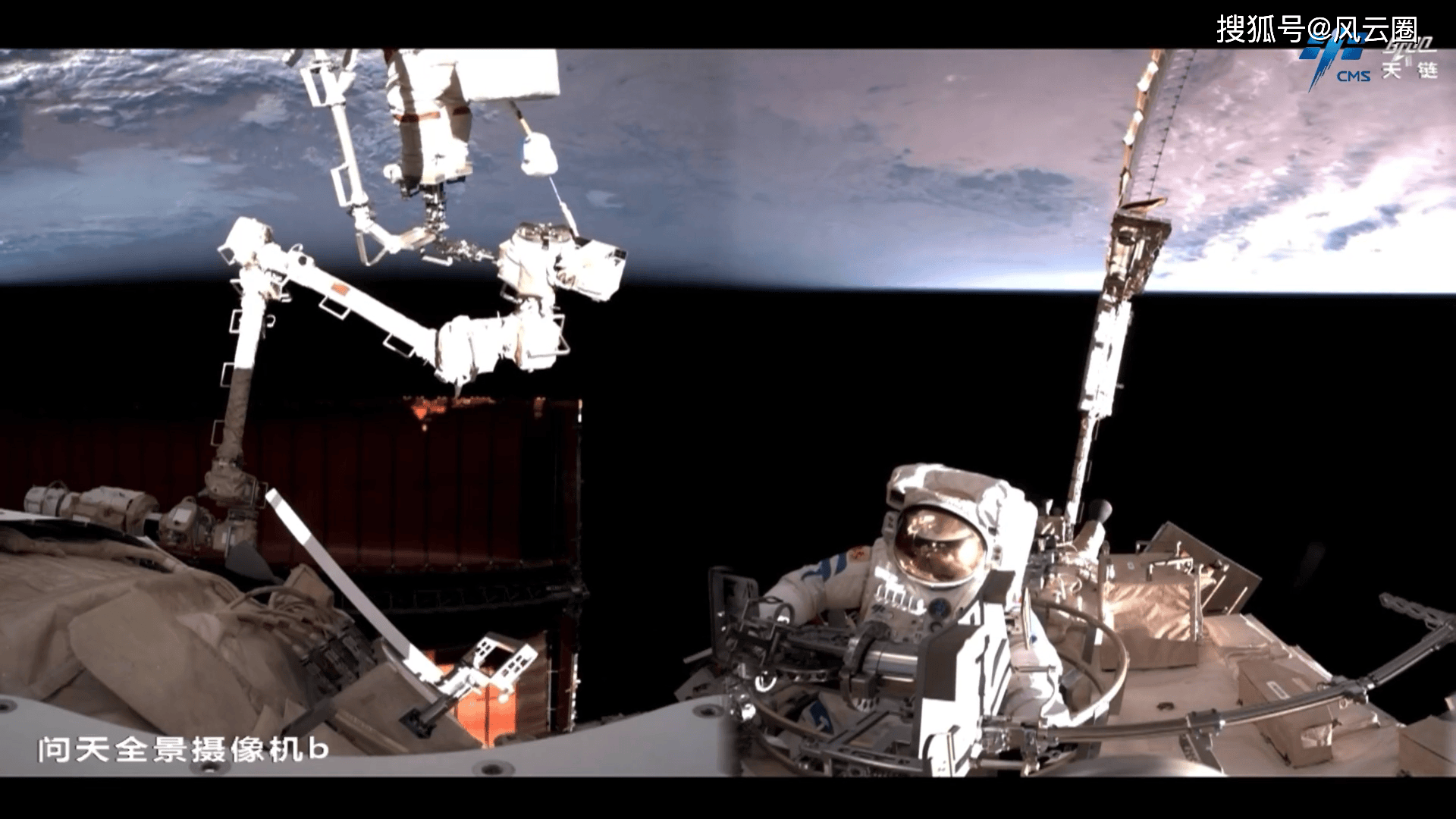

在距离地面400公里的轨道上,神舟二十号乘组由指令长陈冬、航天驾驶员陈中瑞、航天飞行工程师王杰组成。

这支平均年龄41岁的团队,此刻正按照预案转移至核心舱最安全的防护工位。

陈冬通过天地通信链路向地面报告:“乘组状态良好,坚决服从任务调整安排!”

航天员们沉着冷静的心态,展现了中国航天员的专业素养和心理素质。

04 历史教训:太空碎片的警示

太空碎片,是悬于轨道之上的 “达摩克利斯之剑” 。

回顾历史,教训历历在目。1983年,美国“挑战者号”航天飞机的一块舷窗被一块微小的油漆片击中,竟留下了一个醒目的撞击坑。

2009年,美国铱星33与俄罗斯已报废的宇宙-2251卫星发生惊天碰撞,瞬间产生了数千片新的太空碎片,极大地恶化了轨道环境。

神舟二十号此次的遭遇,再次为我们敲响了警钟:太空,已非净土。

05 中国方案:构建三道防线

面对空间碎片威胁,中国航天已构建起三道防线。

预警系统:依托“天链”中继卫星和地面雷达网,可追踪直径2厘米以上碎片,提前72小时预警。

主动规避:通过轨道机动避开高风险区域,神舟二十号入轨以来已实施3次避碰机动。

被动防护:飞船关键部位采用多层复合装甲,可抵御直径1厘米碎片直接撞击。

航天五院总体部主任王强介绍:“此次事件验证了我们的应急预案有效性。”

06 国际关注:中国展现负责任态度

消息公布后,欧洲航天局、俄罗斯联邦航天局等国际伙伴迅速表达关切。

ESA空间碎片办公室主任霍尔格·克拉格指出:“中国采取的谨慎态度值得赞赏,这体现了对航天员生命的高度负责。”

中国主动向全球通报情况,本身就是一种透明、开放、负责任大国姿态的体现。

这与世界航天史上一些因忽视细节而导致的悲剧形成了鲜明对比。

据最新通报,工程团队计划于11月8日重新评估返回条件。

在社交媒体上,#神二十加油# 话题阅读量已突破12亿次。一位网友留言道:“每一次推迟都是为了更安全的归来,致敬中国航天人的严谨!”

当神舟二十号最终穿越大气层,在戈壁滩上划出那道熟悉的白色尾迹时,它带回的不仅是科学数据,更是一个民族对未知世界永不停息的追问。