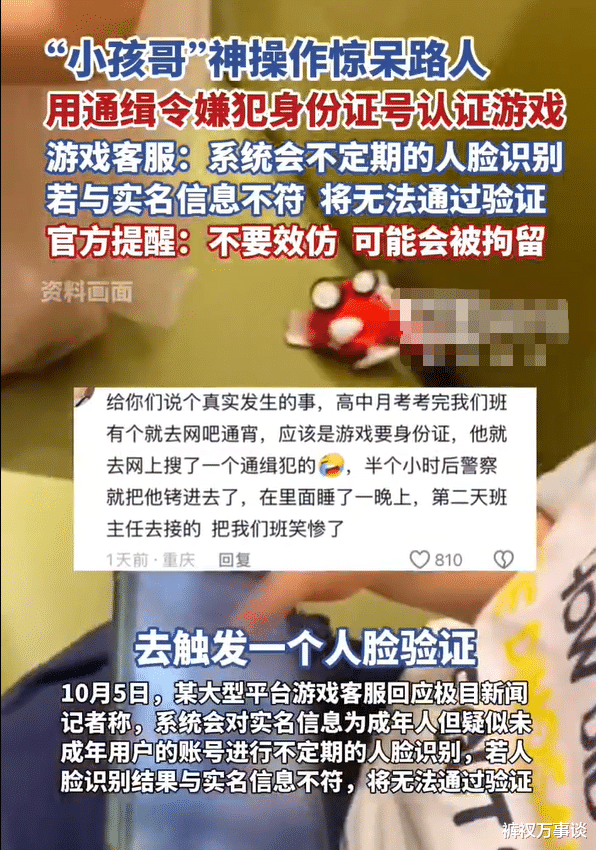

大家好,我是裤衩。今天咱们聊一个既魔幻又现实的事:一个孩子,竟然拿着通缉令上犯罪嫌疑人的身份证号,在手机店里尝试为游戏进行实名认证。

这事儿听起来像个段子,却真实地冲上了热搜。视频里,那个被网友戏称为“小孩哥”的男孩,正对照着通缉令信息,一丝不苟地输入。他专注的神情,仿佛在破解一道通往游戏世界的谜题,而不是在触碰一个代表着罪与罚的敏感信息。

我们那一代人小时候,想干点“出格”的事,顶多是偷偷从父母钱包里摸出身份证,还得战战兢兢地怕被发现。现在的孩子倒好,信息来源直接“升级”到了社会通缉令。这背后折射出的,是一个我们不得不正视的问题:我们的孩子,正暴露在一个信息过载且毫无过滤的环境中。通缉令的本意是震慑犯罪、发动群众举报,但在一个认知尚未成熟的孩子眼里,那串清晰的身份证号码,却可能异化成了一条绕过防沉迷系统的“捷径”。

网友们的评论也很有意思,有人说“警察一会就上门”,这当然是调侃,但也带着一丝后怕。因为类似的事情并非没有先例。公开报道显示,早有未成年人尝试使用已被抓获的A级通缉犯的身份证号进行认证。这已经不是个例,而成为一种需要警惕的模仿现象。

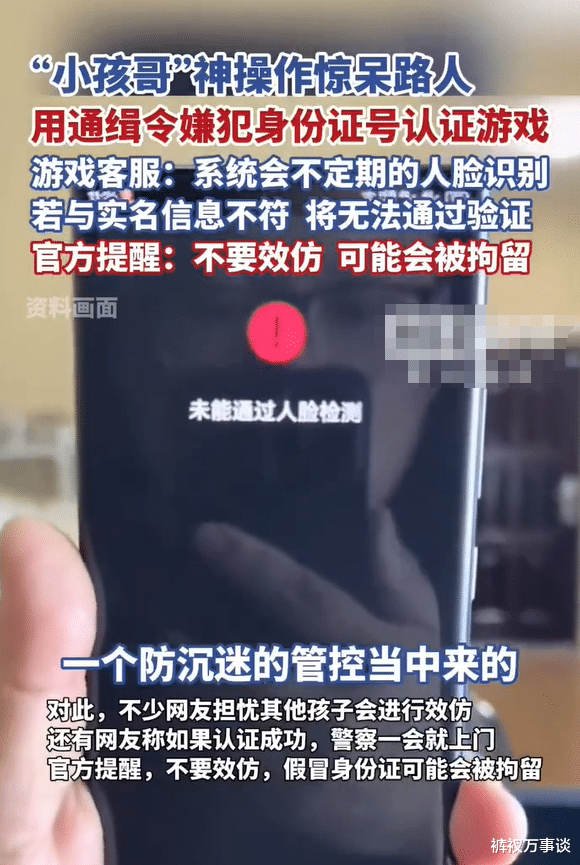

游戏平台的回应,听起来很技术,也很周全。客服说,系统会对实名信息为成年人但操作疑似未成年人的账号进行“不定期人脸识别”,如果通不过,账号就会受到限制。这个机制本身是好的,是平台社会责任的一种体现。但我们都心知肚明,在实际操作中,有多少爷爷奶奶、外公外婆,能经得住家里“小祖宗”的软磨硬泡?那句“宝,就帮奶奶眨个眼,马上就好”,可能瞬间就能让最严密的防火墙形同虚设。

所以,我们把责任完全推给技术,或者完全推给平台,是不公平的。这件事的核心,远不止于“孩子能不能玩到游戏”。它更像一面镜子,照见了我们在数字时代家庭教育中的一个盲区:我们拼命教孩子认字、算数、学英语,却常常忘了教他们如何辨别信息的性质与边界;我们严防死守,给他们设置各种密码和权限,却没有教会他们内心对规则的敬畏。

通缉令上那串数字,之于社会是警示,之于孩子却不该是“密码本”。这件事给我们所有大人提了个醒:在堵住技术漏洞的同时,我们更需要为孩子补上“信息伦理”这一课。要让他们明白,为什么有些信息不能碰,有些捷径不能走。这种价值观的建立,远比一次成功的人脸识别拦截,更能保护他们走得更远。