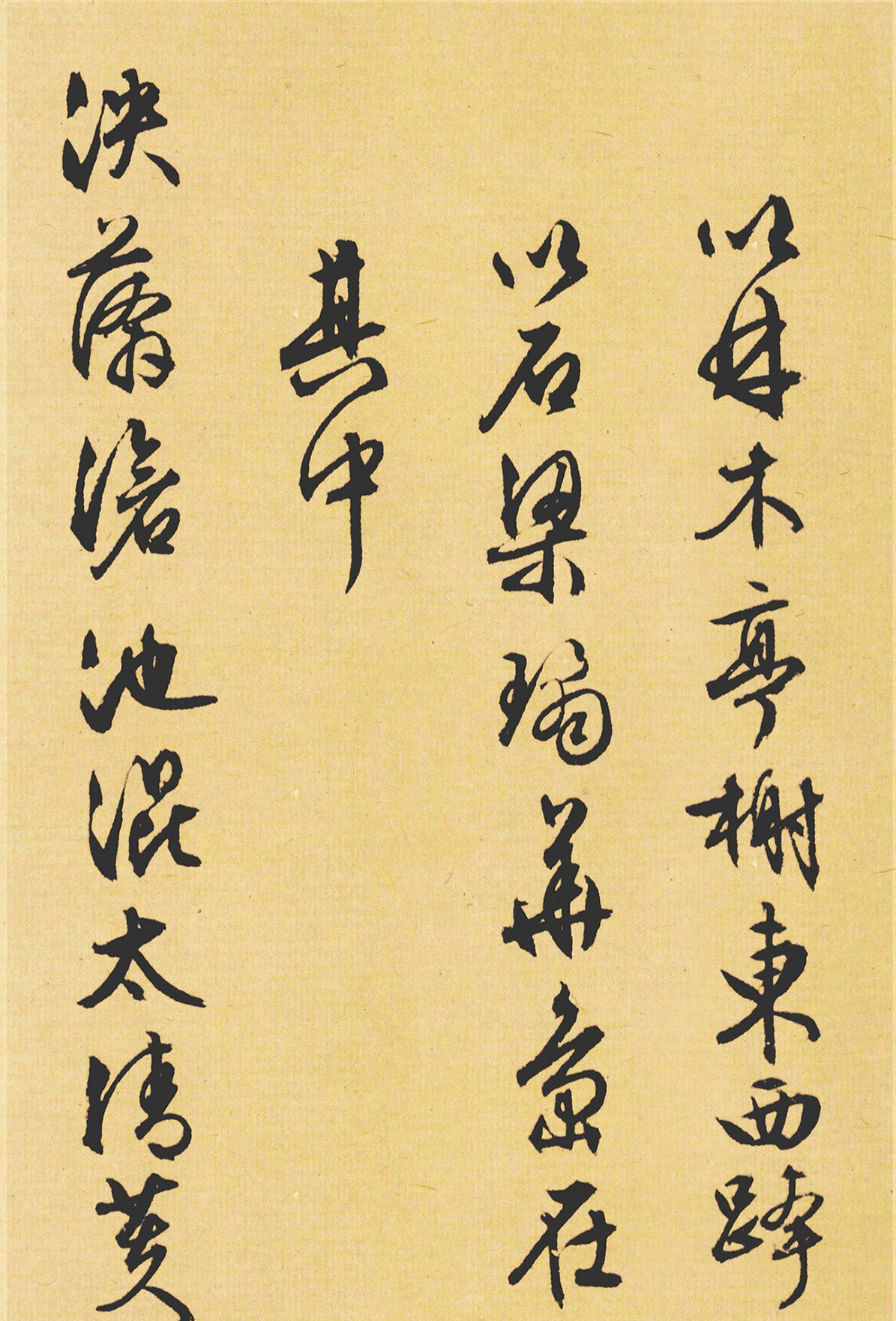

好,朋友们,咱们今天聊一件书法史上堪称“奇迹”的宝贝——文徵明89岁时写的《西苑诗》。89岁啊!想想我们身边这个年纪的老人,能提笔写得了一手好字就已经非常了不起了。而文徵明,这位明代的书坛巨匠,在耄耋之年写下的这幅行草,非但没有一丝颤巍,反而精到无比,充满了年轻人都难以企及的生命力。这可不是随便说说的“人书俱老”,而是真正将毕生功力融于笔尖,达到了一种炉火纯青、返璞归真的至高境界。今天,咱们就抛开那些历史故事,纯粹从书法技法的角度,像拆解一台精密仪器一样,看看这位老爷子到底是怎么做到的,我们又能从中学到什么实实在在的写字门道。

先说说他用笔的“稳”与“巧”。人老了,手可能会抖,但你看《西苑诗》里的每一根线条,都像是用铁画银钩来形容,劲健、扎实,没有半点虚浮。这靠的是什么?是手腕和手指的精准配合,我们称之为“运指”与“运腕”的功夫。文徵明到了这个年纪,早已过了炫技的阶段,他的起笔、行笔、收笔,动作干净利落,没有多余的花哨。比如一个横画,他可能轻轻切入,然后中锋稳稳推进,最后稍稍回锋收笔,整个过程如老僧入定,气息均匀。这种笔法,靠的不是蛮力,而是多年修炼形成的“肌肉记忆”和对笔毫弹性的极致掌控。我们平时写字,是不是总觉得线条软绵绵的,或者疙疙瘩瘩不流畅?那多半是中锋用得不扎实,笔锋在纸上是“躺”着走的,而不是“立”着行的。老文的字,就是中锋行笔的教科书,笔锋永远在点画的中心行走,所以线条饱满圆润,力透纸背,即便过去了快五百年,看上去依然精神抖擞。

看完了精妙的笔法,咱们再把视线拉远点,看看整个字的结构安排。文徵明这幅字是行草,但你会发现,它不像有些狂草那样潦草难认,而是在规整与灵动之间找到了一个完美的平衡点。每个字都站得稳当当的,重心安稳,这是他从楷书功底里带来的“架子”。但细看内部,笔画与笔画之间的搭配,却又充满了巧思。比如,他会把一个字的某个部分刻意收紧,另一个部分适度放开,形成一种“疏可跑马,密不透风”的节奏感。这种处理不是随意的,而是遵循着汉字本身的结构规律,进行微妙的调整,让字显得既端庄又不呆板。我们临帖时,常常只盯着笔画形状去模仿,却忽略了更重要的“间架结构”。其实,把一个字的“骨架”搭好了,就像盖房子有了坚固的钢筋混凝土结构,后面装修(笔画细节)才好施展。学文徵明,就要学会他这种“于平正中见险绝”的结字智慧,这才是把字写活的关键。

如果说笔法和结构是“零件”和“框架”,那行气和章法就是整个建筑的“气场”和“布局”。文徵明在《西苑诗》里,给我们展示了一种从容不迫的、高级的节奏感。字与字之间,他不是用疯狂的牵丝引带来强行关联,更多的是依靠笔势的呼应和体态的俯仰来形成一种内在的、气息上的连接。一行字看下来,如同山间溪流,蜿蜒而下,自然顺畅,没有突兀的断点或刻意的扭结。通篇的布局(章法)也特别舒服,行距清晰,字距疏密有致,整体给人一种宁静、典雅、文气十足的感觉。这其实就是书写者心境的直接反映——没有一丝火气,全是平和与淡然。我们自己在创作时,往往急于求成,把一行字写得像赶集一样拥挤,或者气脉不通。多看看、多临摹文徵明的这种章法,能帮助我们静下来,去体会什么是“笔断意连”,什么是“气韵生动”,这对于提升书法作品的格调至关重要。

聊了这么多文徵明《西苑诗》的精妙之处,最后咱们得落到实际,说说怎么才能把这些好东西学到手。对于初学者,我反而不建议你一上来就死磕这幅字,因为它太精到了,像一位内力深厚的武林高手,你看得懂他的招式,却模仿不来他的内功。更好的路径是,先扎扎实实地把文徵明的楷书,比如《醉翁亭记》之类的小楷,好好练上一两年。为什么?因为楷书是基础,它能帮你建立起稳定的结构感和精准的笔法控制力。等你的手稳了,眼力高了,再回过头来接触这幅行草《西苑诗》,你就会发现,原来那些看似随意的挥洒,其实都暗藏着楷书的法度。这时候再去临摹,你关注的就不再是“形似”,而是去揣摩他如何“化楷为行”,如何让气息贯通。这个过程急不得,就像爬山,得一步一个台阶。别怕枯燥,基础打牢了,你未来的书法之路才能走得更远,更自由。