说个往事,大概五年前,某单位的一桩醉驾案让所有人扼腕叹息。主角是年过五旬的老李和刚入职五年的小王,两人参加老同事的退休送别宴——席间老李还在感叹,自己还有两年就到退休年龄,下一个送别宴自己就是主角了,自己在单位干了三十年从未有过违法违纪记录,政府嘉奖令都放了满满一抽屉。他知道宴会上要喝酒,特意骑了那辆也马上退休的电动车;28岁的小王则拍着胸脯炫耀车技,拿着车钥匙满不在乎:“我酒量好,慢点开绝对没事。”

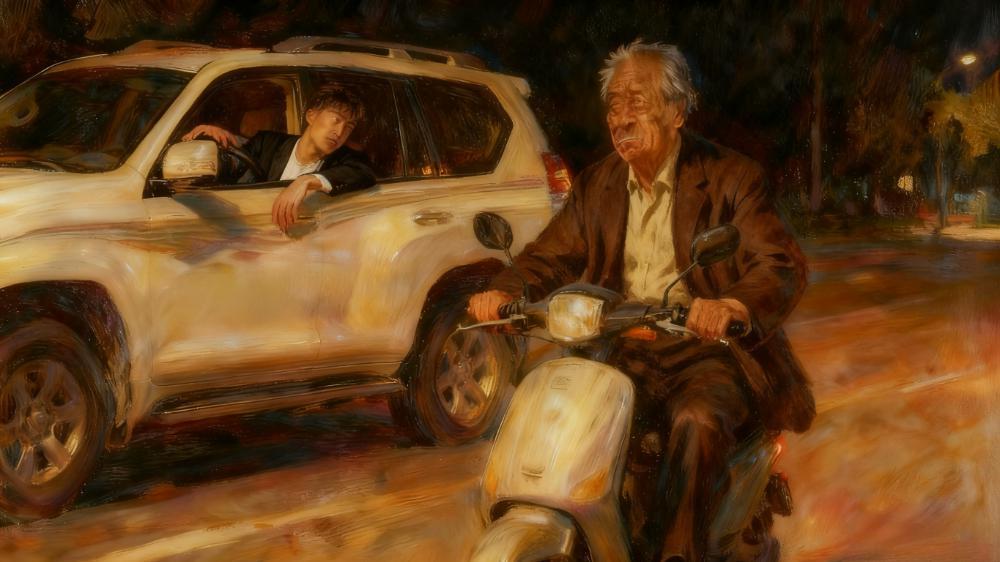

散场后,老李和小王同路,老李让小王跟在自己身后,有问题第一时间联系,结果老李还没跨上电动车,小王就摇摇晃晃钻进自己的SUV,鸣笛示意老李“跟上”。没走多远,路口的交警就拦住了两人。检测结果出来,老李血液中酒精含量120多,小王130多,都达醉驾标准。让老李崩溃的是,他那辆“时速从没超过30码”的电动车,因整车质量超标,被鉴定为“轻便摩托车”,属于机动车,他醉驾了,还无证驾驶。

小王因持有C1驾照,无其他违规行为,被检察机关认定“情节轻微”不起诉;而从未考过摩托车驾照的老李,因符合法发〔2013〕15号文件第二条第五款“无驾驶资格驾驶机动车”的加重情节,被判拘役,主管部门随即出具“双开”决定。处理结果下来时,单位里一片沉默,那个还有两年就能退休的老好人,一夜之间从“优秀公务员”变成了“罪犯”,办公室里家属收拾东西时,那摞嘉奖令掉在地上,没人去捡。

这桩“好人获刑、莽汉脱责”的结局,让所有人都忍不住问:明明老李特意避开驾驶汽车选了电动车,小王明知故犯还开车,凭什么结局天差地别?这份看似合规的判决背后,藏着对“守法者”的残酷误伤,更直指法律适用中“形式正义”与“实质正义”的失衡。

小王明知汽车是机动车还酒驾,老李只是误骑了被认定为机动车的电动车,小王酒精数值还更高,为何前者全身而退,后者却落得“判刑+双开”的下场?这桩看似颠倒的处理结果,背后藏着一段特定时期的法律适用逻辑,更折射出醉驾定罪量刑中难以回避的关键命题。

一、社会危害性:公共安全威胁的核心标尺

危险驾驶罪作为抽象危险犯,立法初衷在于防范行为对公共交通安全的潜在威胁,而社会危害性的大小,本质上取决于行为可能引发的风险层级与损害后果。从这一核心标尺衡量,小王的行为无疑具有更严重的社会危害性。

首先,车辆属性决定风险基数。汽车作为机动车中动能最大、质量最重的品类,其行驶速度通常是轻便摩托车的2至4倍,制动距离、碰撞冲击力更是呈几何级增长。数据显示,同等酒精含量下,汽车醉驾引发的交通事故致死率是轻便摩托车的7.2倍,即便未实际造成损害,其对道路上行人、非机动车及其他车辆的威慑性威胁也远高于电动踏板。甲骑行的电动踏板即便被认定为机动车(通常为“轻便摩托车”范畴),其最高时速不超过50公里,且车身轻便、操控范围小,对公共安全的辐射性风险天然低于汽车。

其次,行驶场景的公共性差异暗藏风险梯度。驾驶汽车通常行驶于城市道路、公路等公共交通主干道,接触的交通参与者数量多、类型杂,一旦发生事故可能造成群体性损害;而骑行电动踏板更可能穿梭于居民区、辅路等场景,活动范围相对局限,风险影响范围更小。二者虽均属“醉驾机动车”,但行为对公共交通安全这一法益的侵害潜能,存在显而易见的层级差异。

二、主观恶意:认知与选择中的责任分野

主观恶意的判断,需结合行为人对行为违法性的认知程度、对风险的放任态度以及行为选择的主动性。从这一维度剖析,小王的主观恶意远胜于老李,其行为的可责难性更高。

老李的主观过错,是“一辈子本分”换来的认知盲区,连一丝“放任风险”的恶意都没有。他在单位干了三十年,从科员到部门负责人再到单位副职,经手的财务账目、项目材料从未出过差错,就连单位组织的普法讲座,他每次都坐在第一排记笔记。这次参加送别宴前,他特意翻了翻手机里的“交通安全提示”,看到“酒后不能开车”的提醒后,果断放弃开家里的车,选了平时买菜、通勤用的电动车——在他的认知里,这车和小区里老人代步的电动自行车没区别,商家当初还说“不用驾照就能骑”。

这种认知不是“法盲”,而是普通人对“机动车”的朴素理解。据当地车管所2021年的数据,辖区内被鉴定为“轻便摩托车”的超标电动车中,近八成车主不知道需要驾照。老李的“无资质”,不是故意逃避考证,而是从未想过自己骑的“慢车”会成“机动车”;他的醉驾,是“以为安全”的误判,而非“明知故犯”的冒险。比起那些刻意规避检查的醉驾者,这个快退休的老人,更像是法律规范与公众认知脱节的“牺牲品”。

小王的主观恶意,则是年轻气盛的“侥幸+傲慢”。他刚拿到驾照就敢在高速上飙车,朋友圈里还发过“酒后开直线算我输”的调侃。聚餐时老李劝他“别开车,我送你回去”,他却拍着方向盘说:“李哥你不懂,我这车有定速巡航,喝这点酒反应比平时还快。”他清楚知道汽车是机动车,也明白酒驾入刑的规定——纪检部门去年刚通报过一起其他单位员工酒驾被双开的案例,他当时还跟着起哄“真傻”。

可他偏偏选择开车,本质是觉得“风险不会落在自己身上”:觉得深夜交警少,觉得自己技术好能避开事故,觉得就算被查也能“找关系摆平”。这种在明确知晓违法性的前提下,因“自信技术”“侥幸心理”主动放任风险的行为,比老李的“认知偏差”更具可责难性。一个是勤恳半生的老人为“求安全”选错了车,一个是年轻气盛的小伙为“显本事”明知故犯,谁的主观恶意更重,答案不言而喻。

三、过错程度:形式合规与实质正义的平衡

解开这个“颠倒判决”的钥匙,藏在当时的法律规范里。案件发生在2013年至2023年之间,这十年间司法实践适用的是《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》(法发〔2013〕15号)。该文件明确将“无驾驶资格驾驶机动车”列为醉驾案件的从重处罚情节,却并未对“机动车”的具体车型作出区分——无论是汽车、摩托车还是被鉴定为轻便摩托车的超标电动车,只要未取得对应准驾资格,都算“无驾驶资格”。

从这个规范角度看,办案机关的处理似乎“于法有据”:小王持有C1驾驶证,驾驶汽车属于“有资格驾驶对应车型”,无其他加重情节时,检察机关可依据“情节显著轻微”作出不起诉;而老李的电动车被归为轻便摩托车,他只有C1驾照,没有摩托车驾照,自然契合“无驾驶资格”的加重情节,量刑时必须从重。但法律的形式合规,却与普通人对“过错大小”的朴素认知产生了剧烈冲突——这种仅以“资质有无”为核心的评价标准,恰恰忽略了行为本身的实质危害。

老李的过错,是“双重误判”的叠加:一是对电动车属性的认知误判,二是对“资质要求”的疏漏。但这两重过错,都和“恶意”无关——他选电动车是为了“守法”,不是为了“违法”;他没考摩托车驾照,是因为从未意识到需要考,不是故意无证驾驶。更残酷的是,他的“无资质”撞上了机械的法律条款:法发〔2013〕15号文件没区分“无证骑电摩”和“无证开重型卡车”的资质差异,把“无驾照”和“高风险”直接划了等号,却忘了老李骑的车,连小区里的孩子都知道“跑不快”。

反观小王,他的过错是“单一却致命”的:拿着合法驾照,却用在最危险的行为上。他的“有资质”,本应是“懂规则、守底线”的证明,却成了他“知法犯法”的底气。危险驾驶罪的立法核心是“防范公共安全风险”,小王驾驶汽车醉驾的行为,直接踩中了这一核心;而老李骑超标电驴的行为,更像是“规范界定模糊”下的意外越界。用同一把“加重情节”的尺子衡量,无疑让勤恳的老李成了最冤的“犯罪分子”。

2023年《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》(以下简称《四部门意见》)出台后,已对加重情节作出细化调整,将“未取得机动车驾驶证驾驶汽车”明确为从重处罚情形,老李这类“无摩托车驾照驾驶超标电动车”的情况不再被直接认定为加重情节,一定程度上纠正了此前的失衡。但这一完善仍不够彻底——其仅解决了“资质与车型”的匹配问题,未触及核心的“车型风险差异”评价。

危险驾驶罪以“公共安全”为核心法益,中重型卡车、货车、客车与普通轿车、摩托车、超标电动车的动能、风险层级截然不同,却仍被统一归入“机动车”范畴适用相同醉驾标准,未体现“风险与责任相匹配”的原则。司法实践中仍需进一步明确,醉酒驾驶不同类型机动车的入罪门槛与量刑梯度,根据车辆风险系数差异化设定标准,避免“一刀切”定罪量刑导致的实质不公。

回归实质判断的司法正义

回到那个让所有人揪心的问题:老李和小王谁错更大?答案一定是小王。从社会危害看,小王开汽车的风险是老李骑电驴的数倍;从主观心态看,小王的“明知故犯”远比老李的“认知偏差”更该被惩戒;从过错本质看,小王是“主动冒险”,老李是“被动越界”。可最终,快退休的老李丢了工作、没了公职,原本能含饴弄孙的晚年被贴上“罪犯”标签;而年轻的小王只是得了个“警告”,转身还能在朋友圈晒“劫后余生”。

老李的悲剧,最让人痛心的是“反差感”:一辈子谨小慎微,连红灯都不敢闯,就因为一次“以为安全”的选择,把半生清誉毁于一旦;而那个天不怕地不怕的小王,却凭着“有驾照”的形式合规,逃过了应有的惩戒。这不是“罚当其罪”,而是“规则误伤”——当法律条款只看“有没有资质”,不看“风险有多大”,就会让勤恳者为规则的模糊买单,让侥幸者钻了形式的空子。

这起案件既印证了《四部门意见》细化加重情节的进步性,也揭示了现有规范的不足。危险驾驶罪的司法认定,不能止步于对条文的机械套用,更不能忽视不同车型的风险本质。唯有在《四部门意见》基础上,进一步建立“车型风险差异化”的定罪量刑体系,让入罪门槛、处罚力度与车辆实际风险精准匹配,才能真正实现“打击犯罪、防范风险”的立法目的,让司法裁判既符合法律规范,更契合公众对公平正义的朴素认知。