航母更强,就意味着海上就更安全了吗?

这一问题的答案,正在亚洲的某片海域悄然生长。若说海军强盛与否曾一度是国力对比的象征,那么如今,这场“钢铁巨兽”的暗战,已经不再只是拼谁的舰艇更多、吨位更大、弹射器更先进,而是战略构想上的全新较量。

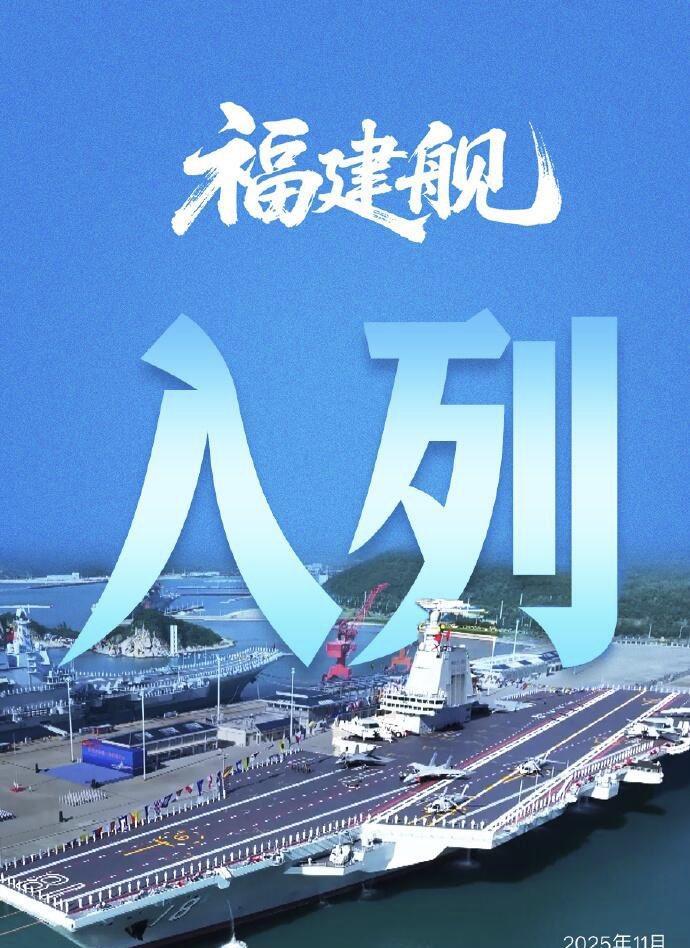

福建舰的登场,让这一较量骤然升温。与其说它是一艘新航母的诞生,不如说是中国海军思维跃迁的一次高调宣言。这艘排水量达八万吨的巨舰,不单靠个头抢眼,更在电磁弹射技术上突破了西方“技术禁区”。当它顺利完成三款舰载机的弹射测试时,西方媒体的态度也微妙地发生变化——表面承认其技术突破,私下却不乏焦虑与试图淡化的声音。

有意思的是,美国媒体并未直接质疑福建舰的硬核性能,而是绕开锋芒,执意将“动力系统”作为攻击点。他们频繁强调核动力带来的续航优势,似乎有意将中国坚持使用常规动力解读为“落后”。但事实真如他们所言吗?

答案藏在地理战略与实际部署需求之中。中国航母的主要使命,从未是像美国一样全球投送,而是聚焦在第一岛链内的高密度作战区。在这样的框架下,是否具备全球无补给续航能力反倒并非刚需。更别提,常规动力航母的维护简易性更高、出勤率更稳定,真正投入实战时的可用性不容小觑。

而当美媒拿出“战斗力仅为美舰60%”这样的数字时,耐人寻味的是——这并非出自实验数据或公开报告,而是“前航母军官的经验之谈”。不提供公式、不展示测算模型,甚至连战术背景都语焉不详。这种评判更像是一种心理战,意在巩固自身的“航母神话”,而非对现实作出客观解析。

福建舰的甲板设计,也遭到了批评。美方专家指出其着舰区与舰体中心夹角较小,可能影响舰载机操作空间。然而,他们似乎忘了一个基本事实:设计之初,就需根据本国舰载机尺寸、起降逻辑、空域使用规则进行量体裁衣,盲目将美国航母标准套用他国舰艇设计,恰恰暴露出一种“标准霸权”的思维惯性。

更讽刺的是,美国最新的“福特”号航母早在2017年就已服役,却直到2022年才取得电磁弹射系统的实战认证,至今尚无法完全适配F-35C舰载机。这让福建舰的电磁弹射“三机适配”成果显得分外刺眼。美国自然不愿承认这一点,于是便以“尚在测试”“尚未部署”等语焉不详的修辞来试图模糊差距。

更深层次的较量,其实是在海军建设节奏的背后。中国以年均数十艘新舰艇的建造速度,正在悄然改写全球海军力量分布图。当美国海军为“维护印太秩序”频繁在西太平洋周旋时,中国却在本土岸基火力与区域拒止能力的配合下,营造出属于自己的“近海优势区”。这是一种完全不同于美国“航母为先”的战略思维,而是一种更注重体系对抗与区域协同的未来战争筹码。

福建舰的意义,还不止于此。它是技术转型的节点,也是战略构想的载体。从蒸汽弹射到电磁弹射,不仅代表着技术代差的跨越,更象征着对舰载作战节奏的重新定义。在高强度冲突预设下,更快的出动频率、更重的舰载武器、更高的起飞成功率,意味着能在关键窗口期内形成更大压制力。

而未来的004型航母正在呼之欲出。从目前有限情报来看,其将采用核动力并保持电磁弹射系统,这意味着中国海军也正逐步走向具备远洋持续打击能力的航母时代。这不是对美国的简单模仿,而是当常规平台稳定成熟之后的下一步战略延伸,逻辑清晰、节奏稳健。

不可忽视的是,中国的航母构建并未走西方的“航母中心主义”老路,而是更倾向于建立“多层支援、信息前置”的复合体系。在这种模式下,航母只是节点,不是核心;它为体系服务,而不是体系围绕它构建。这也许才是美国最应担心的地方:不是福建舰有多大多快,而是中国海军正在改变“打海战”的方法论。

中美海军在未来数十年的竞争,并不会止步于“谁的航母更强”。而是将逐步转向:“谁能在海上体系对抗中夺取先机”。福建舰不过是棋盘上亮出的一枚关键子,而真正的博弈,才刚刚开始。

当这一切的帷幕徐徐拉开,我们或许也该重新思考那个最初的问题——海上更强,是否就更安全?也许只有当航母的意义,不再是耀武扬威的巨兽,而是维护战略平衡、促进地区稳定的一环时,才真正具备了“安全”的内涵。

正如福建舰的入列所示,它既是中国海军现代化的一步,也是未来海上安全合作格局的一个信号。未来的航母,不再是单一大国力量的象征,而将更多成为地区稳定器与联合作战的平台。谁能抢先建立这一“平台思维”,谁就更接近下一个海权时代的主导权。