截至2025年10月18日,印度南部喀拉拉邦累计报告129例“食脑虫”感染病例,其中26人死亡,另有53名患者仍在院治疗。首府特里凡得琅疫情最为严重,占36例病例(含3例死亡)。感染者早期出现头痛、发热、恶心、呕吐及颈部僵硬等症状,病情进展迅猛,全球平均存活率仅3% ,喀拉拉邦通过早期干预将存活率提升至24%,但仍是极高危疾病。

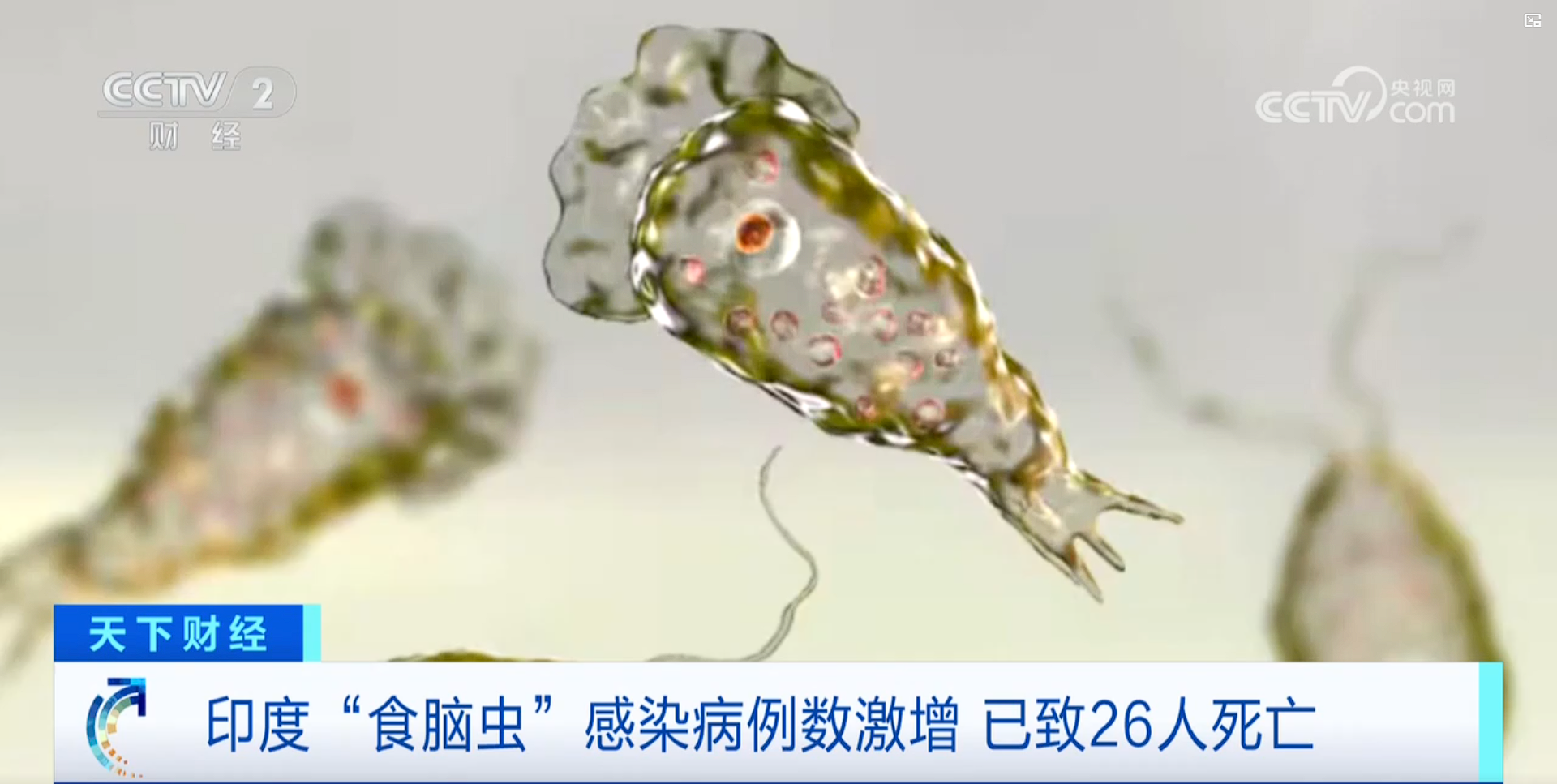

“食脑虫”学名福氏耐格里阿米巴原虫,自然栖息于池塘、湖泊、河流、温泉等温暖淡水环境(25℃以上更易繁殖)。其感染途径特殊:

鼻腔入侵:游泳、潜水或洗漱时,含虫水体冲入鼻腔,原虫沿嗅神经侵入大脑;

中枢神经系统攻击:原虫破坏脑组织,引发原发性阿米巴脑膜脑炎(PAM),导致脑肿胀、癫痫及不可逆神经损伤。典型案例中,一名工人因在溪流洗脚感染,另一患者在度假村游泳后发病,凸显日常亲水活动的风险。

喀拉拉邦本次疫情呈现罕见分散性特点:

病例无共同源头:患者分布于不同地区,年龄跨度从3个月婴儿至91岁老人,无法锁定单一污染水源;

季风与气候影响:雨季内涝污染水体,全球变暖提升水温,加速原虫繁殖,民众戏水降温行为增多,进一步扩大暴露风险;

公共卫生短板:乡村依赖野外池塘和非氯化水源,自来水系统消毒不足,政府虽对公共水源紧急消毒,但分散式感染难追溯。

目前尚无特效药,早诊早治是关键(抗寄生虫药米替福新可缓解)。预防措施需多管齐下:

避野水:远离未经消毒的湖泊、河流,避免潜水或跳水;

护口鼻:游泳时佩戴鼻夹、泳镜,洗漱勿呛水;

洁水源:家用自来水静置后煮沸,长期未用水管先排水;

政府行动:加强水体氯化处理、监测环境样本,普及风险教育。

喀拉拉邦疫情揭示:气候变化正扩大致病微生物的生存空间,而基础卫生设施薄弱地区首当其冲。世界卫生组织呼吁各国将“水体安全监测”纳入公卫体系——毕竟,管好每一捧水,就是守住生命的防线。