在唐朝,30 岁考上明经科,被调侃 “年纪太大”;50 岁才中进士,反被夸 “年少有为”。

同样是科举出身,为何年龄评价反差如此离谱?明经科到底是个什么 “神奇科目”,能让年轻人轻松通关?而进士科又难到什么程度,能让读书人熬到半百还引以为荣?

今天,就让我们穿越回唐朝,揭开这句古训背后的 “制度密码”。

很多人都误以为明经和科举是 “二选一” 的关系,其实不然!

简单说,科举是古代选拔官员的 “总制度”,而明经科是这个制度下的 “考试科目” ,就像今天的 高考分“文科” “理科”一样,是包含关系而不是对立关系。

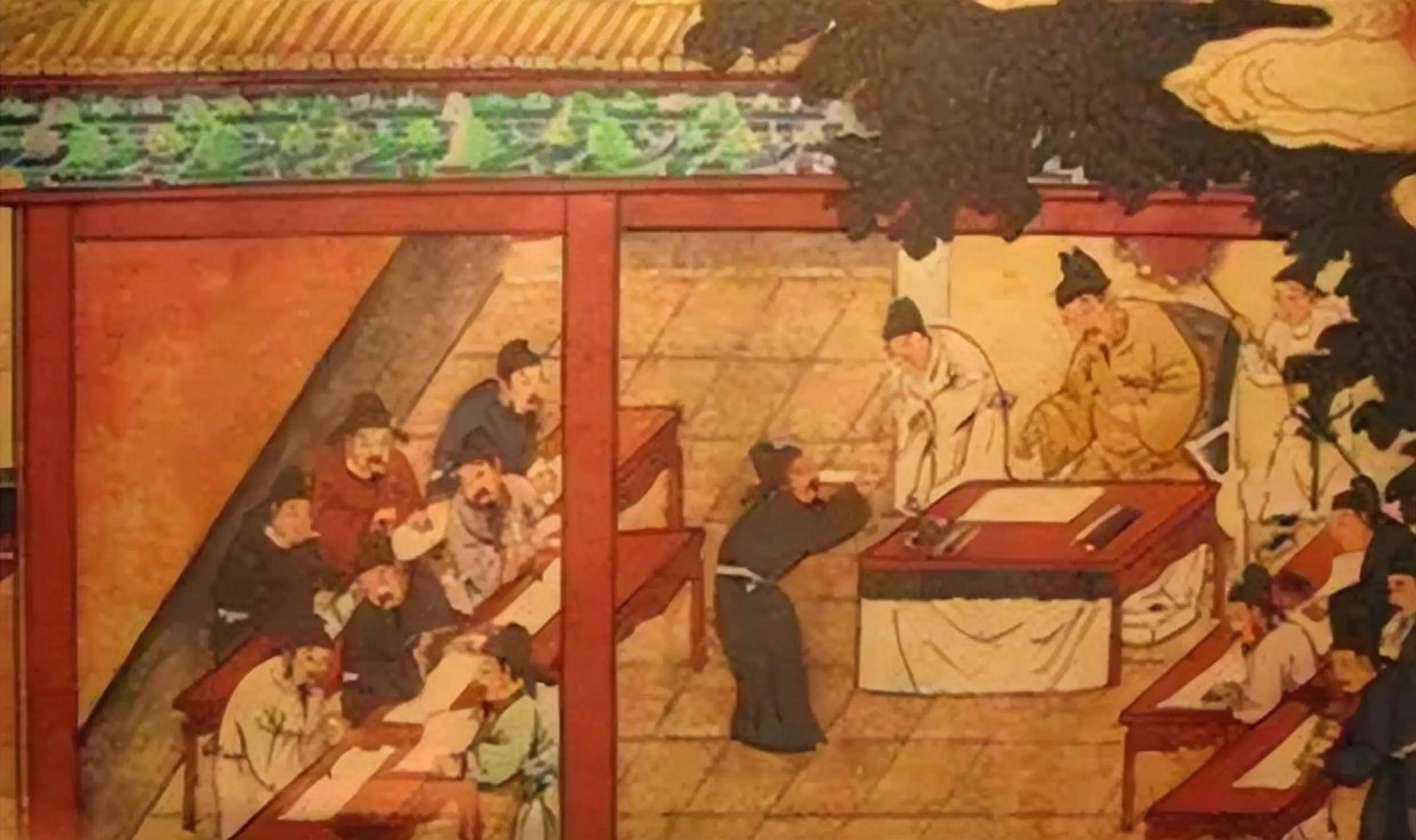

科举制度始于隋朝,隋炀帝大业元年设进士科,正式拉开了“分科取士”的序幕。

到唐代,这个制度已经相当完善,常科科目多达五十多种,像秀才科、明法科(考法律)、明算科(考数学)、俊士科等等。

但真正能让读书人挤破头的,只有 明经和 进士两科,科举体系的 “核心双雄”。

明经科的历史比进士科还久,最早能追溯到汉代的察举制,隋代才正式纳入科举体系。它不是单一科目,而是 “儒家经典考试” 的总称,下面还分了五经、三经、二经、三礼、三传等细目,简单说就是 “考你对经书的掌握程度”。比如考五经科,就得精通《周易》《尚书》《毛诗》《左氏春秋》《礼记》这五部经典,还要背熟注疏,难度不算低,但套路很固定。

而科举制度的核心魅力,就在于 “分科”—— 明经科选的是 “懂经典、会执行” 的实用型人才,进士科选的是 “有才华、有远见” 的精英型人才。两条赛道,两种考察逻辑,最终也决定了两种人生轨迹,这才是 “三十老明经,五十少进士” 的根本原因。

明经科的核心是“记诵”,拼的是年轻人的记忆力;而进士科的核心是 “创造 + 思辨”,拼的是天赋、阅历和真才实学,这些都得靠时间熬。

一个靠背,一个靠写——你说哪个更难?

明经科的考试分三场:

第一场 “帖经”,古代版 “完形填空”—— 考官把经书随便翻一页,蒙上左右两边,中间只留一行,再帖住三个字,让考生默写出来。十道题答对五六道就能过。

第二场 “墨义” ,就是让你背诵经典的注疏,不用你有自己的见解,背对就行。

第三场 “时务策”,写一篇时政小论文,虽然涉及时政,但要求极低,甚至考官都不看。

明经科不考智商,只考勤奋,年轻人很容易就能通关。唐代大诗人元稹 15 岁就考中了明经科,被人称作“神童”。但对多数人来说,如果30岁还在考明经,说明你记忆力一般,天赋有限,在同期考生中已经算是“后进”了。

再看进士科,那简直是 “地狱级难度”。它也考三场,但每一场都在“筛选天才”:

第一场同样是 “帖经”,但难度比明经科高,而且就算帖经没考好,也能靠后续考试 “补救”,这只是开胃小菜。

第二场则是 “杂文”,也是最难的一场。要求考生临场创作诗赋,不仅要符合格律、对仗工整,还得有意境、有文采。这可不是死记硬背能搞定的,纯靠文学天赋和平时积累。这一关就能刷掉九成考生。

第三场 “时务策”,比明经科难了不止一个档次。五道题,不是让你简单评论时政,而是要你针对具体问题,提出切实可行的解决方案。光会背书没用,还需要你懂历史、懂政治、懂实务,有清晰的逻辑和深刻的见解。

更狠的是,进士科的录取率低到令人发指。唐代明经科每年能录取几十到一百多人,录取率大概 10%-20%;而进士科每年只录二三十人,最多的时候也才 79 人,应试的却有上千人,录取率仅 1%-2%。贞元十九年,五百多人考进士,只录了不到二十人;大中四年,八百人应试,仅录取 30 人,真正的 “千军万马过独木桥”。

此相对比,两条赛道的难度差异就很明显了:明经科是 “勤奋能过” 的常规赛道,进士科成了 “努力 + 天赋 + 运气”通关的精英赛道。

这也解释了为什么孟郊 46 岁考中进士时,会写下 “春风得意马蹄疾,一日看尽长安花” 的千古名句 —— 那种压抑多年后的狂喜,只有经历过的人才能懂。

你以为考上就结束了吗?

考中只是起点,后续的仕途和社会地位,才是真正的 “分水岭”。

明经科出身的官员,走的是 “实用型路线”。朝廷授予的多是地方官、六部主事这类 “事务性岗位”,比如县尉、主簿,负责地方治安、文书管理这些具体工作。仕途起点不低,但晋升上限低,极难进入中枢决策层。

唐代初期,科举出身的宰相里,明经科出身的只有两人,而且都是官宦子弟。

反观进士科出身,考中后,大多能进入翰林院、秘书省这些中央机构,担任校书郎、正字这类京官,虽然品级不高,但能接触中枢,是未来当大官的 “跳板”。

唐代后期,自宪宗到懿宗 7 朝,宰相中进士出身占了八成,敬宗朝更全是进士出身。

社会认知的差异,让进士科成了读书人的 “终极追求”。即使是那些靠门荫入仕的贵族子弟,要是没考中进士,也会觉得终身遗憾。薛元超是唐太宗的女婿,官至宰相,却坦言自己平生有三大恨,其中之一就是“始不以进士擢第”。

明经科虽然容易考,但被视作 “庸常之才” 的选择;进士科虽然难考,但一旦考上,就是 “白衣公卿”,享有极高的社会声望。

其实这种价值分层,本质上是科举制度的“人才筛选逻辑”:明经科选拔的是“执行者”,需要的是对经典的熟悉和对规则的遵守;进士科选拔的是 “决策者”,需要的是创造力、思辨能力和全局视野。两种人才,对应两种岗位,共同支撑起古代的官僚体系。

历史镜鉴:科举制度的智慧从隋代到明清,科举制度存在了 1300 年,虽然最终走向僵化,但“三十老明经,五十少进士”背后的选拔逻辑,却反映了统治者的深层考量。

明经科的 “记诵能力”,只要肯花时间就能掌握,所以门槛低、价值也相对有限;而进士科的 “创作能力”“思辨能力”,需要天赋和长期积淀,难以复制,所以才显得弥足珍贵 —— 真正的稀缺资源,是 “不可替代的能力”。

明经科和进士科看似是 “高低贵贱” 的差异,实则是“各取所长”的智慧。社会既需要能熟练掌握规则、踏实做事的 “实用型人才”,也需要有创新思维、战略眼光的 “精英型人才”。没有哪种人才更优越,只是分工不同。

科举制度之所以能延续千年,核心在于它打破了门阀垄断,让寒门子弟有了通过努力改变命运的机会。不管你出身如何,只要有才华、肯努力,就能通过考试进入仕途。这种 “以成绩论英雄” 的公平性,不仅推动了社会流动,也激发了整个社会的向学之风。

公平的竞争环境,才是人才成长的土壤 。

回望唐代,那些在科举路上挣扎的士人,像极了今天在人生路上奔波的我们。

有人年少成名,有人大器晚成;有人靠勤奋站稳脚跟,有人凭才华突破天花板。

而“三十老明经,五十少进士”这句谚语,真正告诉我们的或许是:

人生不是一场统一的考试,而是一场自定义的马拉松。

你未必非要“进士及第”,但一定要找到属于自己的赛道;

你可能不会“一举成名”,但只要不停止奔跑,终会抵达你想去的地方。

《新唐书》

《唐六典》

《通典》

如果您觉得此文有趣,请点击“关注”,方便作者与您讨论与分享,及时阅读最新内容,您的关注是作者前进的动力,感谢您的支持。