李明书法与曾翔吼书同为“丑书”

书法界出现了一匹黑马,这就是13岁少年李明,而我们却有许多书法爱好者为之狂欢,称之为“神童”,似乎一个书圣横空出世了。果真如此吗?当然不是,因为书法界权威人士,以及专家学者对此泼了一盆冷水,表示李明书法纯粹是儿戏。

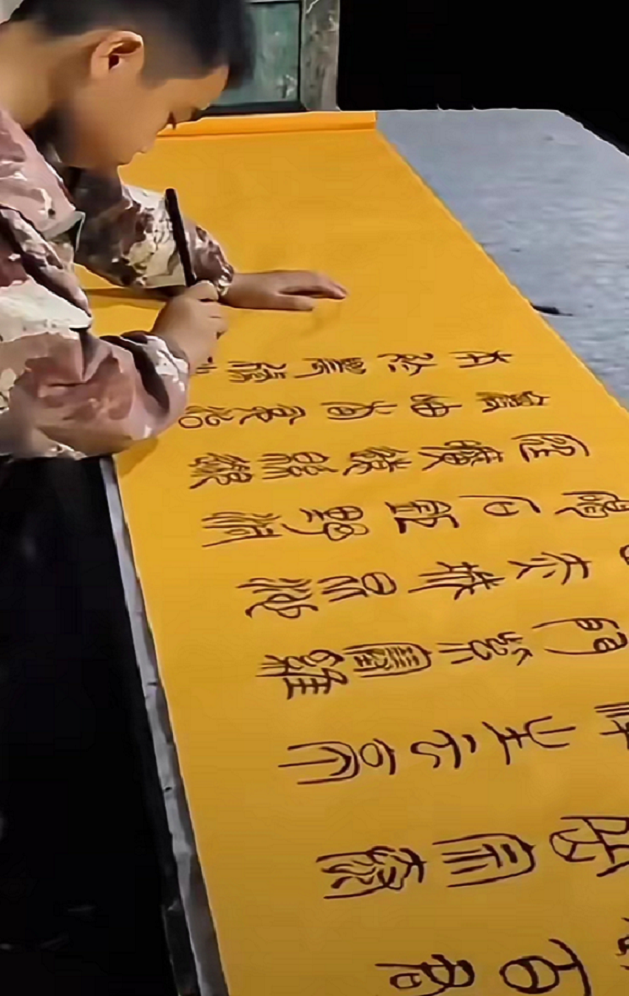

李明是如何出现在公众视野的?只因李明发表了《将进酒》书法视频后,获得了《人民日报》转发,单日点赞超千万,于是引发网络对李明书法是否属于“江湖体”的争论。

关于李明书法目前存在褒贬两极分化:

一、反对方:认为其书法技法尚需系统训练,避免陷入“捧杀”陷阱;书法专家指出作品中存在“钉头鼠尾”等硬伤,缺乏传统临帖根基。

二、支持方:认为少年志气,书法自成一体,别具风格,有一定的天赋,未来必成大家。

我们且看一看李明的背景。他出身于广西贺州农村一个贫寒家庭,自小无师自通,未经过研读临贴的学习。练书法3年,无钱买纸,只能用旧报纸练习,也不讲究书法工具。这就是李明爱好书法的成长历程。

李明同学的习字只不过是像许多少儿特长班学习的一个普通叙事,最终演化成了一场文化事件,而且,愈演愈烈,进入到了全民审美意识的大争论中,从而折射出书法艺术专业与业余、审美与审丑的角力现象。这场争论的核心,表面是书法领域的“江湖体”之辩,实则是传统与现代书法理念之争。

由此,我们想到风靡一时的丑书,尤其是以曾翔为代表的“吼书”,开创了以丑为美的书法欣赏定式,于是各类丑书纷纷出笼,大行其道,搞得书法界乌烟瘴气,传统书法被扭曲,法度精神被亵渎。正是在这种背景之下,李明同学出现了,与其说李明书法惊艳,还不如说李明书法迎合了这种潮流,所以,李明同学被众人力捧。

不客气地说,李明同学“写字”离真正的书法还相差万里之遥,甚至连书法门槛都没摸到,说他是“江湖体”一点儿没羞辱他。大家有目共睹,李明同学写字与曾翔“吼书”实属同类。

李明同学写字笔画夸张,存在“钉头鼠尾”、“头重脚轻”等硬伤,缺乏传统临帖的根基,李明与曾翔书法共同特征是:墨法失度、结字无序、笔法失范、工具滥用,如曾翔用拖把当工具来泼墨等,严重偏离了书法艺术的轨道,丢失了书法艺术的精气神。

值得人思考的是,两极化的评价,引发了书法审美体系与价值标准的大碰撞。叫好的与叫嘘的都在维护着自己的立场与评判准度,说白了,彼此都互怼。

但这种“广场式”的舆论场,未免有点泛民主化,因为人人有发声的机会,虽然拓宽了艺术评判的维度,活跃了认知思维,但也模糊了审美标准的统一,难以对艺术的尺度给以客观准确的定位。

如果说央媒夸赞李明同学的书法,就认为是“权威专业认可”,并以此来反驳专业学者的批评,那我们就陷入了误区。颜小四认为,央媒只是承认李明同学少而好的精神,而不是他书法的水准。央媒称赞其《百福图》“笔锋饱含少年志气”,赞点是“志气”两字,而非书法,我们切不可妄加理解,曲解其意。

而李明所写的《百福图》书法属于篆书。篆书特别之处就在于它对于初学者要求门槛不高,只要注重中锋行笔,练习时注意圆起圆收就可以了,李明所写的《百福图》篆书,工整有范,只不过是熟能生巧而已。

我们即不要对李明同学乱捧,也不要对李明同学踩踏,毕竟他还是个未成年的孩子,过誉则可能是方仲咏,过贬可能是早夭的甘罗。我们甑别人才要以科学求真求实的态度,不屈才,也不浮才,这才是善待之道,也希望李明同学,从头开始,潜心研习,从“技法”到“艺境”渐入佳境。

当今,书法界未厘清传统书法的法度边界,尤其是丑书的横行,模糊了书法的审美标准,进一步加剧了审美认知的混乱,所以,亟需传统书法的教育与推广,普及大众书法审美教育,让更多人读懂传统书法的魅力。

李明书法闹剧还在上演,被质疑为家庭与自媒体共同利用流量的商业化行为,“文化行为”被“表演行为”所包装,这种“眼球至上”的审美噱头,不仅戏弄了公众,也亵渎了书法艺术,应立即叫停。