近日,OpenAI 宣称要在 2028 年实现让 AI 完全自主做研究,一下子又把焦点聚在了AI 科学家。

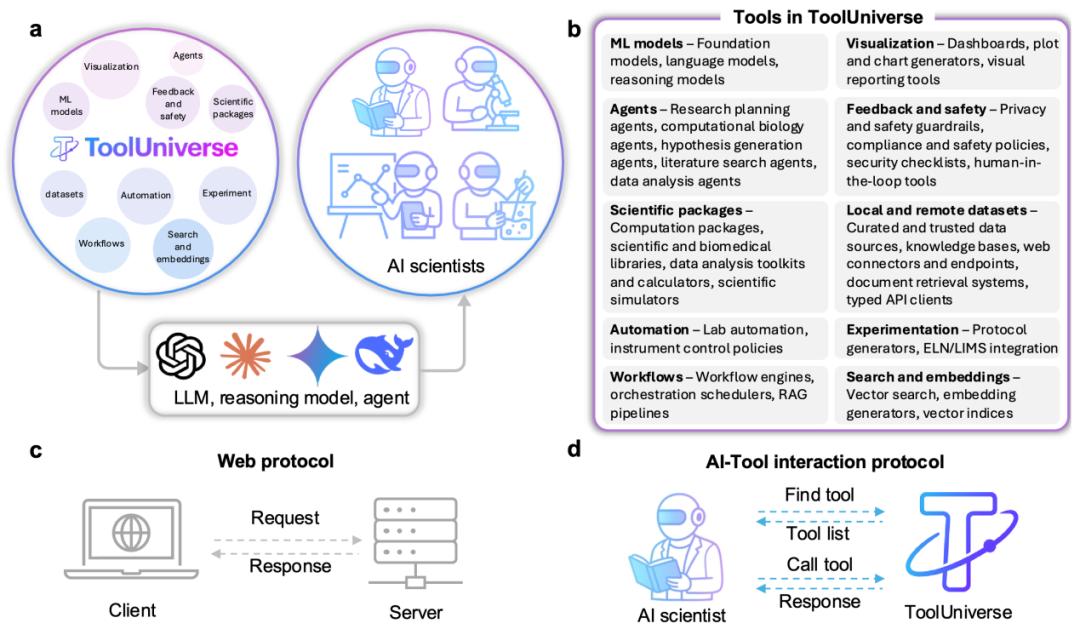

过去,AI 只是作为“助理”辅助研究者们进行科学研究。现在,美国哈佛大学与美国麻省理工学院联合团队宣布,他们开发了一套能让 AI 真正“做科研”的通用生态系统 ToolUniverse,涵盖构建科研环境、发现工具与优化、自动化组合科研流程等功能来支持探索科学问题、执行实验并完成分析。

其相当于 AI 用于科研的“Linux 操作系统”:将 AI 可执行的科研操作抽象为统一的协议接口,使 AI 能够以标准化方式调用、组合、优化超过 600 种科研工具(最新数据已增长到 700+种)。

基于 ToolUniverse 系统,研究人员无需具备 AI 背景,可以极低成本将任意大语言模型、推理模型或智能体在几分钟内快速生成特定领域的、懂科研的 AI 科学家,特别值得关注是,其无需额外的训练或微调。

相较于现有框架,ToolUniverse 的独特优势在于对科学研究领域的专门优化,包括为各类 AI 科学家所需的科研活动设计了统一的“AI-工具交互协议”,并基于该协议衍生出专为科研领域打造的工具生态系统,以及配套的科研工具生成、集成、选择、组合与优化功能,从而提升具体科研任务中的能力水平。

并且,可进一步在 ToolUniverse 生态中集成领域专用的科研环境。该系统所提供的科学环境不仅支持 AI 科学家执行科研任务,还可作为强化学习环境,用于训练特定科研领域的 AI 科学家。

图丨高尚华(来源:高尚华)

高尚华在南开大学获得博士学位,目前在哈佛医学院从事博士后研究,致力于开发基础模型和通用表征学习方法,以增强对现实世界的理解和交互。他的研究侧重于通用技术,包括 AI 智能体、生成模型、自监督学习以及基础模型的设计。

如果将科研世界看作是一台电脑,那么 ToolUniverse 就是让 AI 学会使用键盘和鼠标的系统。高尚华对 DeepTech 表示,ToolUniverse 助力科研人员探索 AI 在科学研究领域的潜力边界。希望它成为未来 AI 科研的基础设施,就如同 AI 工具界的“HTTP 协议”和 AI 科学家的“Linux 操作系统”。

为何真正懂科研的 AI 科学家还未真正到来?

AI 科学家因能够主动推理、自动实验和协作发现而被人们寄予厚望。但构建 AI 科学家门槛极高,科学研究本身具有高度定制化与专业化的特征,难以用规模化、自动化的方式快速构建。

实际上,每个科学领域都有独特的研究范式、实验方法和数据工具,AI 系统往往需要针对具体科研问题进行复杂的、个性化配置与调优。这一过程高度依赖具有 AI 与领域知识双重背景的研究人员,因此大多数科研工作者难以直接构建或使用真正懂科研的 AI 科学家。

传统的 AI 智能体通常只能完成如文献检索、摘要生成、数据初步分析等辅助性任务,难以胜任跨学科、长周期、动态演化的科研工作。其根本原因在于:现有 AI 智能体缺乏统一的方式理解、操作并与真实科研环境进行深度交互。也就是说,AI 无法像人类科学家一样,以“通用实验语言”与实验设备、仿真平台或计算资源自由协作。

(来源:arXiv)

为系统性解决上述问题,研究团队提出了“AI-工具交互协议”,显著简化了 AI 科学家与人类科学家、实验操作以及科研环境之间的交互与沟通,让 AI 科学家能够理解工具的功能和参数,并用自然语言来描述或调用它们。

高尚华表示:“该协议基于通用语言,系统构建了一个可以自由组合的环境,把不同类型、不同来源的工具像搭建积木一样连接起来。不仅显著提升了工具之间的互操作性,还能够轻松构建出符合科研需求的复杂流程。”

图丨ToolUniverse 的六项关键能力(来源:arXiv)

其中,实现创建和优化工具功能的 Tool Discoverer 和 Tool Optimizer 是基于这个环境的多智能体系统:

·Tool Discoverer 负责把自然语言的功能需求自动转化为符合“AI–工具交互协议”的结构化工具说明和可执行的程序代码;

· Tool Optimizer 则不断测试和改进这些工具的说明,使其更准确、更易用。

两个系统都会通过多轮自动反馈循环来自我纠错,它们会使用 ToolUniverse 已有的工具进行网络搜索、分析运行结果、根据测试和专家反馈不断优化。ToolUniverse 不仅能自动生成新工具,还能让这些工具被持续改进,从而自动化地提升工具的可靠性和可用性。

为应对不同科研领域中快速演进的工具生态与复杂多样的科研操作,该团队还设计了灵活多样的工具注册机制,使用户能够便捷地添加领域专用工具,并将其转化为符合协议标准的可调用单元。

探索 AI 在科研领域的潜力边界

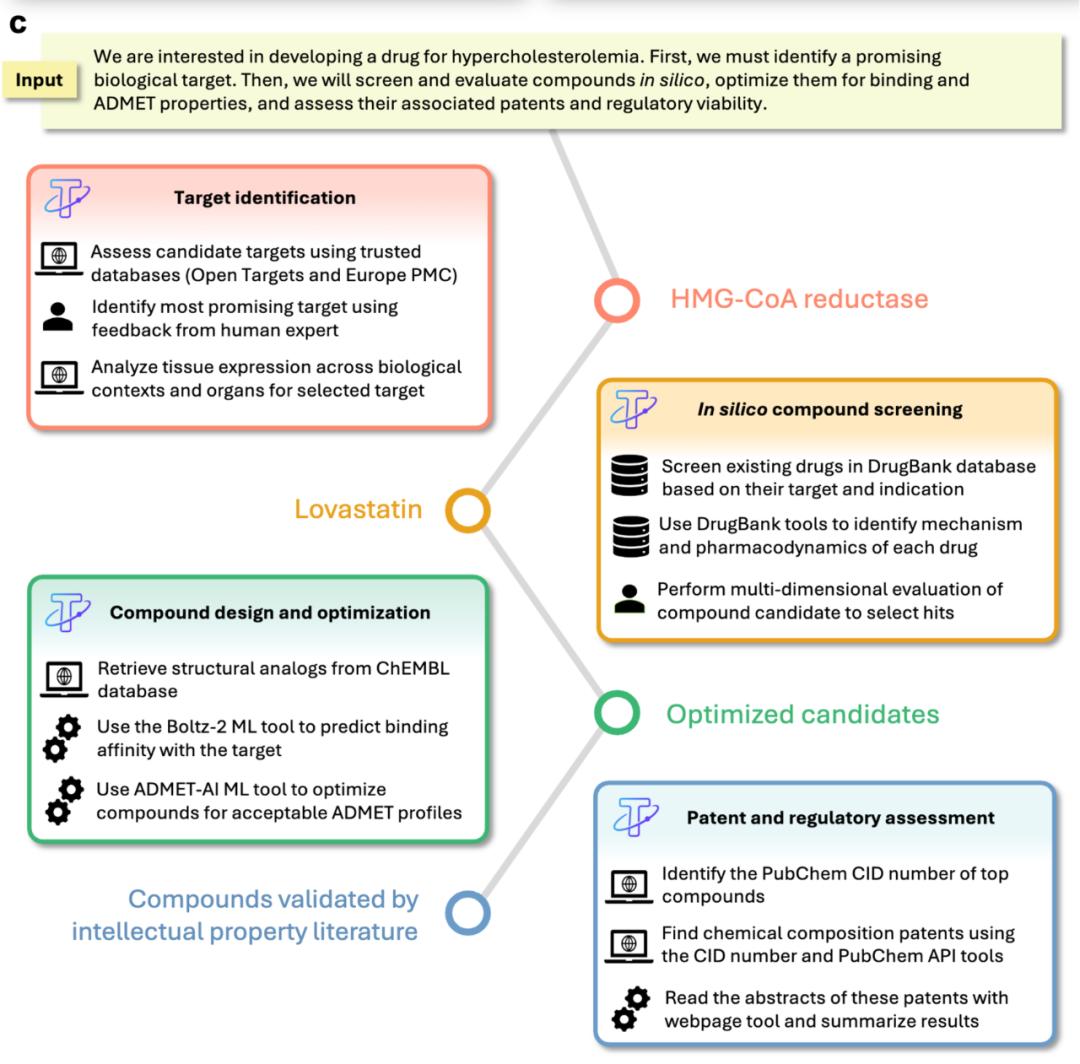

在高胆固醇血症的案例研究中,ToolUniverse 成功创建了一个 AI 科学家,并能识别具有预测良好特性的药物的强效类似物。

相比 AI 科学家从靶点识别到候选化合物筛选全程自主完成,更令研究团队振奋的是,AI 科学家能够提出具有创新性的可解释筛选机制,并自主设计实验验证路径,从而推动药物研发从传统的“试错模式”向“机制驱动、自我优化的智能发现体系”转型。其意义不仅在于筛选化合物,更在于能够理解其有效的机制。

传统模型多停留在筛选层面,而 AI 科学家能够融合多模态数据并与多种工具交互,从中推断潜在的作用机制,阐明靶点如何影响疾病进程,进而使后续药物筛选更具靶向性。在传统流程中耗时数小时的任务,AI 科学家能够通过设计成本最低、验证效率最高的实验组合来完成,从而避免盲目的大规模试错。

(来源:arXiv)

需要了解的是,ToolUniverse 与现有框架并非竞争关系,而是互补关系。它既可用于由 LangChain、AutoGen 等构建的智能体,也能将这些智能体转化为科研环境的一部分,以供科研使用。

ToolUniverse 支持通过模型上下文协议(MCP,Model Context Protocol)向用户开放工具,并在此基础上增强了工具搜索等一系列功能。此外,ToolUniverse 能够将现有的 MCP 工具无缝集成到其生态中,使这些原本独立的工具能够被组合与优化,从而实现更复杂的科研功能。

据了解,研究团队正在与合作伙伴共同探索 ToolUniverse 在多个科学领域的应用。除了生物医学,他们还在与集成电路领域的研究人员合作,开发用于集成电路芯片设计的 AI 科学家。

不同领域的工具生态构建基本策略,都围绕连接人类科学家实际使用的工具,并将其转化为 AI 可访问的资源展开。各领域既存在许多通用工具(如文献检索与科学计算工具),也涉及领域特有的工具与集成策略。例如,在生物医学领域,ToolUniverse 涵盖数百个丰富的数据库信息,以及针对药物、蛋白质、单细胞等领域的大量计算模型。

而在集成电路设计这样高度集成和流程化的领域中,行业主要依赖几家公司提供的功能强大的电子设计自动化(EDA,Electronic design automation)工具。ToolUniverse 将优先完成 EDA 工具等专业设计软件的适配,使 AI 能够借助领域专有数据格式使用相关设计工具,在不改变原有设计流程的前提下,提升设计效率。此外,ToolUniverse 凭借其基于多智能体的工具发现系统,能根据领域用户需求自动集成新工具,从而迅速拓展至新的科研领域。

总结来说,ToolUniverse 的关键能力体现在:标准化科研操作、工具互操作性、跨领域适配性。相关论文以《通过 ToolUniverse 实现 AI 科学家的民主化》(Democratizing AI scientists using ToolUniverse)为题发表在预印本网站 arXiv[1]。

图丨相关论文(来源:arXiv)

AI 科学家的终极目标:成为人类的科研导师

研究团队目前的重点研究方向是进一步提升基于 AI 智能体的 AI 科学家在解决科学问题方面的能力,并持续构建开放的 ToolUniverse。在产业化层面,他们专注于开源社区的建立和发展。

研究团队认为,实现 AI 科学家的产业化首先要解决普及和认可的问题,即让科研人员能够通过 ToolUniverse 接触并使用 AI 科学家,从而提升工作效率,同时打通各类科研环境与 AI 科学家之间的连接。

在接下来的研究阶段中,该团队计划继续探索具备自主学习与迭代进化能力的 AI 科学家模型,使其能够在复杂实验环境中实现高度自主化,并可持续地长时间工作。

理想的 AI 科学家终极形态是能够自主提出全新的科学假说,完成复杂的实验验证,并最终取得诺贝尔奖级别的科学发现。AI 科学家将不仅是人类科学家的合作伙伴,而是进一步成为指引人类科学家探索的“导师”。在科学发现的过程中,它有望为人类对世界的认知贡献全新知识。

“目前,我们已与国内外相关领域的公司及研究机构建立联系与合作,共同推动开放科研环境平台的构建与广泛应用。我们也欢迎产业界和学界的朋友加入我们,共同推进这一进程。”高尚华表示。

核心团队介绍:

图丨Richard Zhu(来源:资料图)

Richard Zhu 是哈佛大学的本科生,对人工智能、统计学、神经科学和生物医学的交叉领域感兴趣,研究经验涵盖生物信息学、神经退行性疾病、分子生物学、人工智能以及运动功能临床评估。

图丨隋芃玮(来源:资料图)

隋芃玮拥有哥伦比亚大学计算机科学硕士学位,专注于图学习和大语言模型智能体在生物医学和基因组学中的应用,研究重点是利用基于 LLM 的多智能体系统来推进治疗科学,并对开发基于 LLM 的工作流引擎以用于治疗学中的各种下游任务感兴趣。

图丨孔正伦(来源:资料图)

孔正伦是哈佛大学的博士后研究员,本科毕业于华中科技大学,曾在微软研究院、ARM 和三星研究院担任研究实习生,研究重点是开发适用于实际场景的高效深度学习方法,包括计算机视觉和自然语言处理。

图丨黄晔鹏(来源:资料图)

黄晔鹏是哈佛医学院的博士生,本科毕业于南京大学,研究方向是开发人工智能方法,用于研究多尺度扰动,涵盖从细胞系统中的遗传和化学干预到全脑神经调控。

参考资料:

1.相关论文:https://arxiv.org/pdf/2509.23426

2.项目主页:https://aiscientist.tools

3.项目代码:https://github.com/mims-harvard/ToolUniverse

4.Python 包:https://pypi.org/project/tooluniverse

运营/排版:何晨龙