两级法院接连判定行政单位强制拆除行为违法,明确要求其作出赔偿决定,当事人以为权益维护终于迎来曙光。然而现实却给了他沉重一击:不仅合理赔偿诉求被驳回,后续信访也被以“已通过诉讼途径解决”为由拒绝受理。辽宁省兴城市居民张先生的这场权益维护拉锯战,为何在胜诉后陷入新的困局?

事件起因:未经法定程序的强制拆除

据张先生介绍,其位于兴城市文卫东里186号的自建住房,土地性质为兴城市辛庄村农用地,经相关部门审批后已居住30年。房屋西侧紧邻温泉河,原为垃圾遍地的低洼地带,为防涝和改善环境,他自行出资填平该区域,用混凝土花墙、铁丝网、白铁皮等围成约120平方米的栅栏,部种植42棵四年生果树,还存放了理石板、花岗岩条石、红砖等物品。

2021年7月23日8时30分许,原兴城市城市管理综合行政执法单位工作人员带领钩机及多名不明身份人员,在未出示合法证件、未送达行政执法通知书、未履行任何法定告知程序的情况下,对该区域实施强制拆除,造成果树毁坏、设施损毁。当时张先生正在青海工作,其提交的工资待遇证明、交通票据等,成为主张差旅费及误工费的依据。

(监控截图,张先生提供)

(监控截图,张先生提供)

诉讼历程:强拆行为被两级法院确认违法

事发后,张先生提起行政诉讼,案件历经多次审理:

2022年7月12日、2023年6月6日,葫芦岛市连山区法院对该案公开开庭审理。庭审中,原兴城市城市管理综合行政执法单位辩称仅配合施工单位进行法律宣传,未实施拆除行为,并提交执法记录仪视频作为证据。但张先生质证时指出,视频中清晰记录了执法人员现场指挥施工、命令“马上干活”,要求执法人员“压住阵脚”,且温泉所出勤人员明确要求找城管负责人,视频中还存在执法人员威胁其弟弟的表述,足以证明该执法单位是强拆的指挥者和参与者。

2023年6月,葫芦岛市连山区法院作出行政判决书,确认原兴城市城市管理综合行政执法单位的强制拆除行为违法。法院认定,该执法单位未履行催告、公告等法定程序,且在张先生已提供现场照片等初步证据的情况下,未能举证证明拆除行为由其他主体实施,应推定其为强制拆除主体。

原兴城市城市管理综合行政执法单位不服一审判决提起上诉,2023年9月,葫芦岛市中院作出行政判决书,驳回上诉,维持原判,明确该执法单位是案涉强制拆除现场的唯一行政单位,强拆行为违法。

赔偿争议:无法评估的损失,鉴定退卷困境

在强拆行为被确认违法后,张先生提起行政赔偿诉讼,提出包含果树、填洼费用、各类建材物资损失及围墙修复费、诉讼费、差旅费、误工费等在内的合理赔偿诉求,各项主张均有事实依据。

为佐证损失,张先生提交了原兴城市城市管理综合行政执法单位2022年12月出具的《答复》。该《答复》确认现场存在树木、石板、花岗岩条石、红砖、铁丝网、白铁皮等物品,但对数量、新旧程度及是否为果树提出异议,否认存在混凝土花墙,认为填低洼地费用与损失无直接关系。此后,张先生申请损失鉴定,但两家鉴定机构均退卷:辽宁兴连土地房地产与资产评估有限公司以“拆除原始现场灭失,执法录像多为黑白远景、细节不清,无法比对物品及确认成新情况”为由退卷;辽宁东润房地产土地资产评估事务所则以“损失物品品牌规格不明、数量未获双方认可,缺乏评估依据”为由退卷。

(2024)判决书及(2025)判决书均明确指出,综合执法单位在拆除过程中未对原告地上物进行保全,导致原告无法举证,被告应承担举证责任;因涉案现场灭失导致无法评估,被告应承担不利后果。这意味着,无法评估的责任完全在于实施强拆的行政单位,其违法强拆行为直接导致损失无法通过鉴定确认。

主体变更与赔偿驳回:公然对抗生效判决的行政决定

2024年兴城市机构改革引发赔偿责任主体争议:2024年5月10日,兴城市下发6号文件,将市住房和城乡建设单位划入市城市管理综合行政执法单位职责,不再保留单设的市城市管理综合行政执法单位;2024年5月15日,兴城市办公室下发21号文件,又将原市城市管理综合行政执法单位的职责划入市住房和城乡建设单位。

基于此,张先生于2024年追加兴城市住房和城乡建设单位为被告,案件于2024年6月4日、9月24日公开开庭审理。庭审中,相关部门辩称张先生的诉讼违背“一事不再理”原则,属于恶意重复诉讼,且其无经济损失;兴城市住房和城乡建设单位则主张与原执法单位无关联,本案属重复起诉。

2025年3月5日,葫芦岛市连山区法院作出(2024)辽行初号判决书,依据《行政诉讼法》第二十六条第六款规定,认定兴城市住房和城乡建设单位为适格被告,责令其在判决生效后两个月内作出赔偿决定;2025年7月21日,作出判决书,维持一审判决。

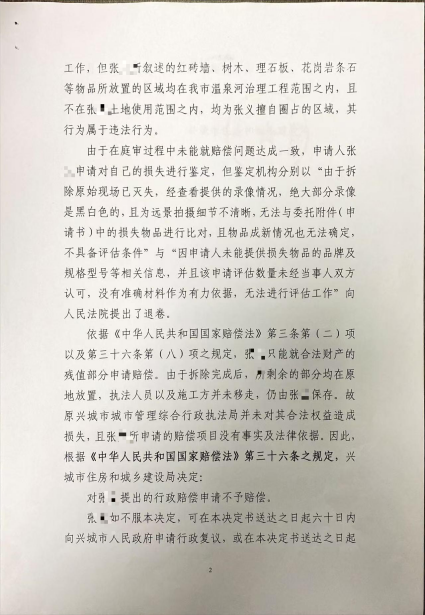

令人震惊的是,兴城市住房和城乡建设单位在收到两级法院明确判决后,仍于2025年9月15日作出不予赔偿的行政赔偿决定。其核心理由为:张先生物品放置区域属温泉河治理工程范围,且不在其土地使用范围内,属擅自圈占的违法行为;依据《国家赔偿法》相关规定,张先生仅能就合法财产残值申请赔偿,而拆除后剩余物品未被移走,仍由其保存,其合法权益未受损失。

(行政赔偿决定,张先生提供)

(行政赔偿决定,张先生提供)

(行政赔偿决定,张先生提供)

这一结果与法院生效判决的要求存在分歧。行政机关作为依法行政的主体,本应自觉遵守法律规定、积极履行法院生效判决,此次赔偿决定的作出,也引发了关于判决履行与当事人权益平衡的讨论。

后续进展:信访无门,当事人仍有救济途径

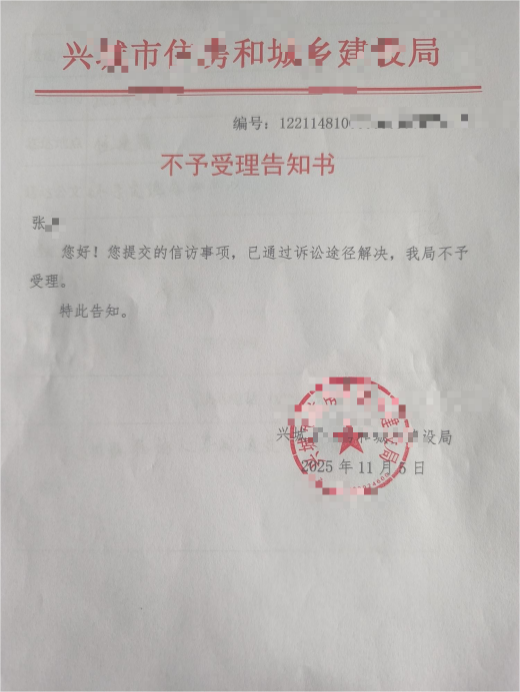

2025年11月5日,兴城市住房和城乡建设单位对张先生的信访事项出具《不予受理告知书》,以“已通过诉讼途径解决”为由拒绝受理,让张先生的权益维护之路再添一道坎。

(不予受理告知书,张先生提供)

更令人难以接受的是,到目前为止相关违法责任人没有得到应有处理,张先生因违法强拆遭受的损失也未获得任何赔偿。行政执法本应遵循法律法规,维护百姓合法权益,而兴城市住房和城乡建设单位与原城市管理综合行政执法单位的一系列行为,却让普通公民合法财产受损后求助无门。

这场跨越四年的权益维护之战尚未落幕,事件背后折射的远不止个体权益纠纷。当两级法院的违法认定已为行政行为划定边界,如何让赔偿程序真正落地、让受损权益得到切实填补,考验着行政单位的依法行政自觉;当当事人穷尽诉讼途径后寻求信访救济却遭驳回,如何构建更顺畅的权利救济渠道,同样值得深思。

我们期待相关部门能够重视此事,依法妥善处理赔偿争议,完善权利救济机制,让行政执法真正回归法治轨道,为百姓营造安居乐业的良好环境。事件后续进展,我们将持续关注。