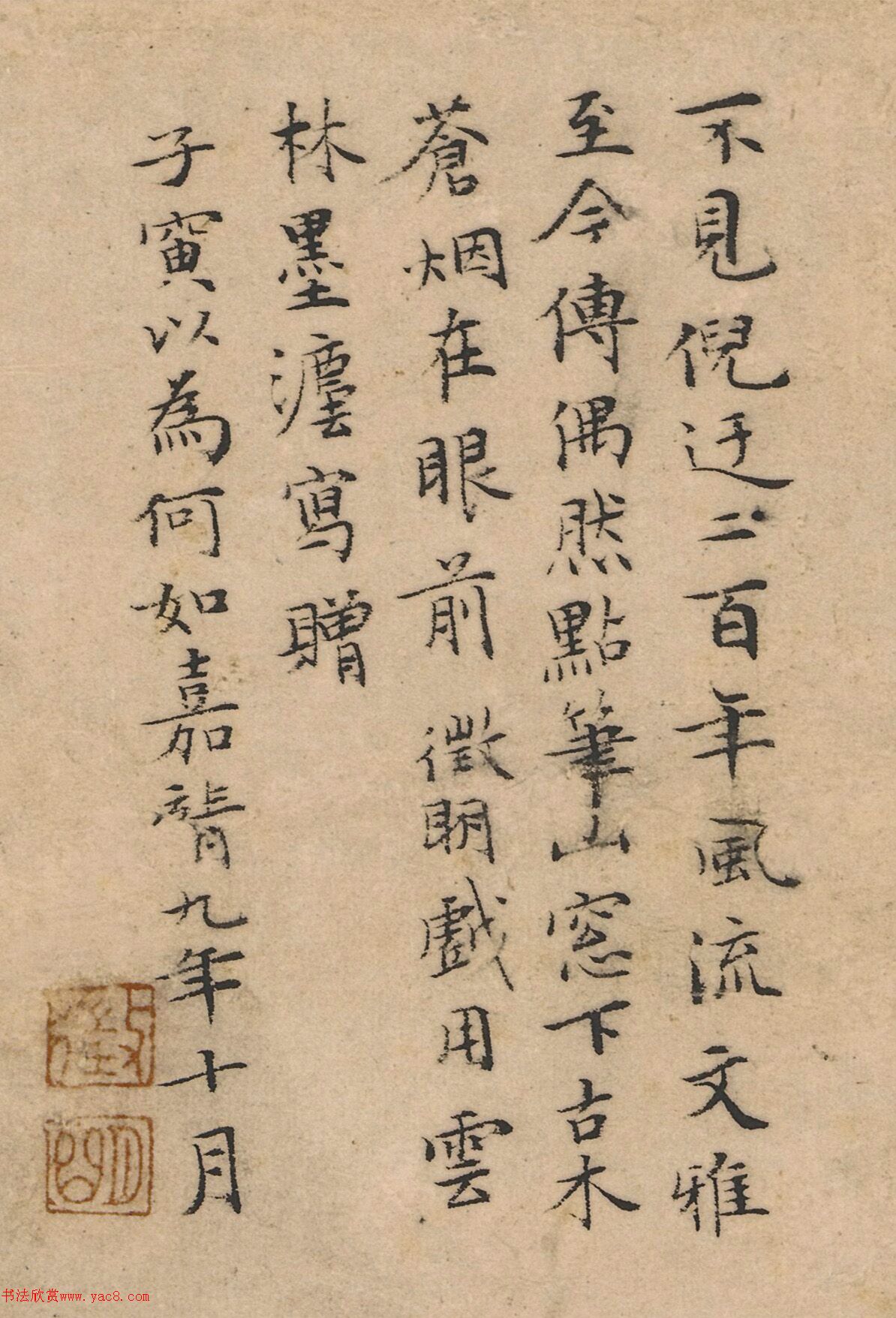

好,朋友们,咱们今天聊一件宝贝——文徵明61岁时写的小楷跋《古木苍烟图》。

你可能听说过文徵明的小楷厉害,被捧得神乎其神,但究竟厉害在哪?是不是真的遥不可及?今天,咱们就抛开那些玄乎的“神韵”、“境界”,像拆解一台精密仪器一样,实实在在地看看他这笔尖下的功夫。我敢说,看完这篇文章,你再去看他的字,感觉会完全不一样。这可不是什么老年书法家的随意之作,而是一位顶尖高手,在艺术完全成熟时,给我们上的一堂关于“如何把字写精到”的终极教学课。

咱们先从一个最核心的问题入手:为什么说文徵明这时候的小楷是“人书俱老”?这个“老”,不是老态,而是老辣、纯熟。最直观的体现,就是用笔的“稳”与“准”。你仔细观察每一个笔画的起笔,他很少直接“刷”过去,而是有一个非常细微、含蓄的“切入”动作,像是先把笔尖稳稳地安置在纸上,再行笔。这种起笔方式,源于钟繇、二王这一路的古法,能让点画显得沉着、不轻浮。收笔也一样,该顿的顿,该回的回收得干净利落,绝不拖泥带水。这就好比一个经验丰富的老木匠,每一凿子下去,力道、角度都恰到好处,分毫不差。这种精准,是几十年如一日锤炼肌肉记忆的结果,我们临摹时常常只注意到字形,却忽略了这最基础的“下笔”与“收笔”,所以总感觉差了点味道。

光有“稳”还不够,更绝的是他在稳定中玩出的“节奏感”。很多人写小楷容易写得死板,像一排排僵硬的算珠子。但文徵明的字是“活”的。奥秘就在于他行笔过程中的“提按”变化。你试着把他的字想象成一段音乐,笔画不是平铺直叙的,而是有轻有重,有快有慢。比如一个长横,往往是“起笔稍重——行笔略提,轻盈带过——收笔再稍顿”,形成了一个优美的波浪形。这种微妙的起伏,就是笔在纸上“跳舞”,让静止的字有了呼吸和生命。我们平时练习,可以刻意加强这种提按意识,别让笔杆死按在纸上匀速爬行,试试看“提起笔尖”轻盈掠过,你会发现字立刻就显得精神了。

说完了笔画的“血肉”,我们再往里看,看看支撑整个字的“骨架”——间架结构。这是决定一个字是否好看、是否耐看的关键。文徵明这幅跋的结构,堪称“教科书级的匀称”,但这种匀称不是电脑字体那种机械的均匀,而是一种动态的、精密的平衡。他严格遵循了“中宫收紧,四肢舒展”的原则。简单说,就是把一个字的核心部件(中宫)写得紧凑、凝聚,而将撇、捺、钩等笔画(四肢)适度地伸展开。这样写出来的字,内核稳当,姿态却显得舒展大方,毫不局促。你可以随便找一个字,比如“天”字或者“素”字,用这个规律去套一下,立刻就能明白。这种结构方法,能让小楷在方寸之间显得疏朗通透,一点不觉得拥挤。

如果说单个字是士兵,那么整篇字就是排兵布阵,这就是“章法”。文徵明这篇小楷的章法,初看平平无奇,横竖成行,整整齐齐。但妙就妙在这种“整齐”之中蕴含的“不整齐”。他每个字的大小、粗细、欹侧变化非常小,整体气势是连贯的,仿佛一气呵成。字与字之间、行与行之间的距离,都经过了精心算计,留白恰到好处,给人一种静谧、安详的美感。这特别适合我们初学章法时借鉴——先求“平正”,把队伍站齐,再谈“险绝”。很多朋友一上来就想追求王羲之《兰亭序》那种变化丰富的行气,结果往往弄得一团乱。不如先像文徵明这样,把“整齐”做到极致,这本身就是一种极高的境界。

最后,我们必须谈谈这件作品的“气质”。说了这么多技法,最终都是为了表达一种内在的精神状态。文徵明此时61岁,功力、心境都处在巅峰期。你看这笔墨,没有丝毫的火气、躁气,也没有刻意卖弄技巧的炫耀感。每一个字都安安静静地待在那里,从容、平和、温润,像一块上好的古玉,散发着内敛的光泽。这种气质,是技术完全内化之后,自然流露出的书写状态,是“心手双畅”的结果。我们临摹,最终追求的也是这种状态。所以,在动笔之前,不妨先静下心来,读一读帖,感受一下这份宁静,或许比盲目下笔更能接近古人。

好了,关于文徵明这幅小楷跋,我们先聊到这里。希望能给你带来一些实实在在的启发。