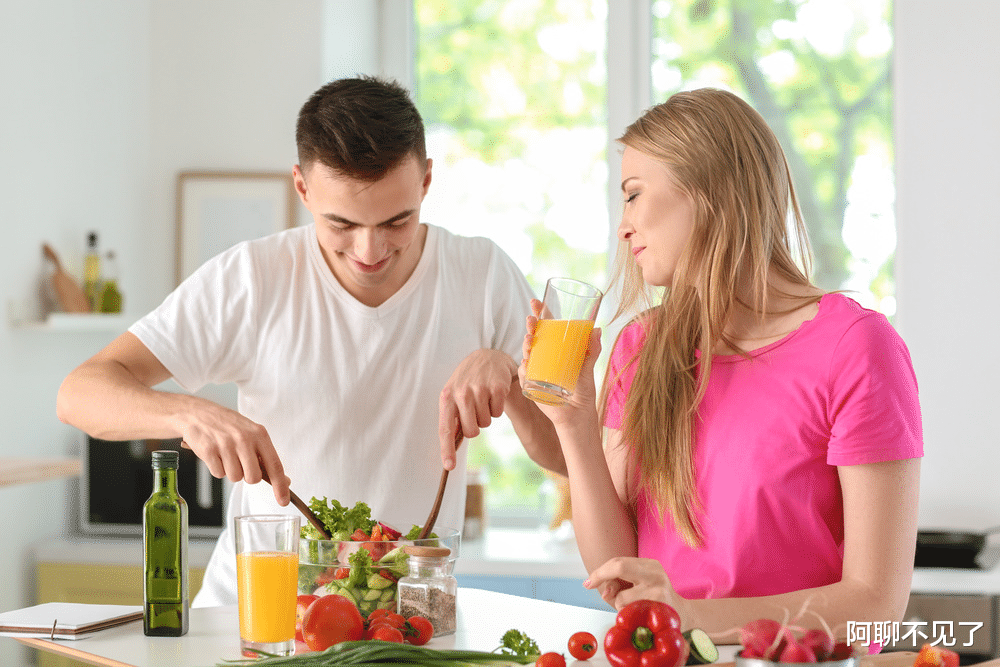

锅铲翻飞的夜晚,治愈了无数疲惫的灵魂。

最近有个朋友跟我吐槽,说加班到八点,拖着快散架的身子回家,愣是在厨房里捣鼓了一小时,做了个西红柿鸡蛋面。我正想安慰她太辛苦,她却突然笑了:“奇怪的是,做完吃完竟然不觉得累了,反而特别有成就感。”

这让我想起另一个朋友,每逢周末必去菜市场,她说手里拎着新鲜蔬菜的感觉,就像把生活牢牢握在了手里。那个五块钱买来的踏实感,比什么都有用。

从外卖到厨房,年轻人正在转变

不知道你发现没有,身边自己做饭的年轻人越来越多了。曾经靠着外卖APP过日子的我们,如今会在周末研究菜谱,会在下班后冲进超市抢打折蔬菜。

这不仅仅是为了省钱,更是在寻找一种生活的掌控感。

当不确定成为这个时代的底色,厨房却成了我们最能把握的小天地——油盐放多少,火候调多大,味道咸还是淡,全由自己决定。这种即时反馈,在工作中是多么稀缺啊。

做饭是种低成本的自我治愈

心理咨询师李松蔚说过一个观点:做饭的过程其实是一种天然的心理治疗。切菜时规律的节奏,炒菜时滋啦的声音,食物从生到熟的转变,都在默默整理着我们混乱的思绪。

有个读者告诉我,她心情不好时就会包饺子。从和面、拌馅到捏出一个个胖乎乎的饺子,整个过程中烦恼不知不觉被擀碎、包拢。最后看着整整齐齐的饺子,内心特别平静。

这大概就是做饭的魔力——它让你专注于当下,没有余力去焦虑过去和未来。

菜市场里藏着最真实的人间

如果你觉得生活虚无,不妨去菜市场走走。水灵灵的青菜、活蹦乱跳的鱼虾、热气腾腾的熟食摊,还有摊主们响亮的吆喝——这里充满了蓬勃的生命力。

买菜的大妈会教你挑冬瓜:“要选白霜厚的,甜!”卖肉的大叔切掉肥边,爽快地抹了零头。这些细小的善意,比任何鸡汤都管用。

汪曾祺老先生说:“到了一个新地方,我宁可去逛逛菜市。看看生鸡活鸭、鲜鱼水菜、碧绿的黄瓜、通红的辣椒,热热闹闹、挨挨挤挤,让人感到一种生之乐趣。”

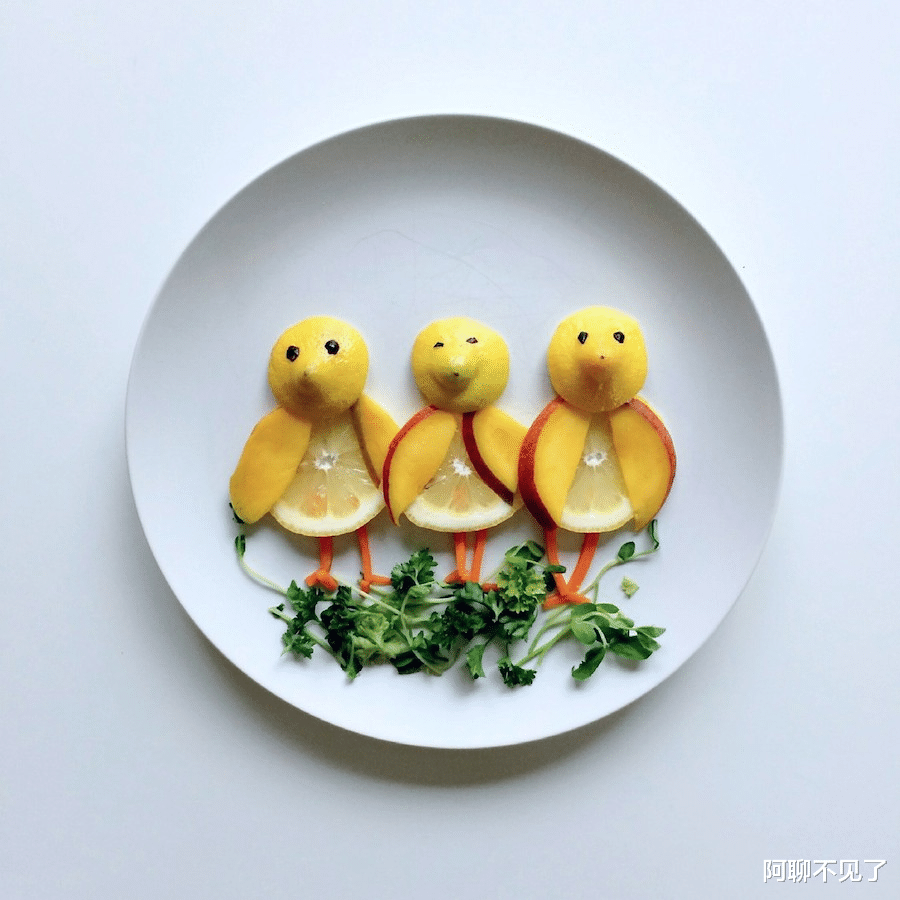

做饭是一件创造即快乐的小事

在这个结果导向的时代,我们做了太多“投入不一定有回报”的事——努力工作可能不被认可,真心付出未必换来真情。

但做饭不一样。你投入一小时,马上就能吃到嘴。这种立竿见影的成就感,是生活给我们的小确幸。

我表妹刚开始学做饭时,连煮面条都能糊锅。现在她能在半小时内搞定两菜一汤,还学会了烤面包。她说:“看着面团在烤箱里慢慢膨胀,比看什么解压视频都过瘾。”

吃饭时,我们在品尝什么?

自己做饭后,我发现了两个秘密:一是同样的菜,自己做的总觉得特别香;二是一个人吃饭,也会不自觉地摆个盘。

这大概是因为,我们品尝的不仅是食物,还有自己的劳动成果,以及那份“我在认真生活”的心意。

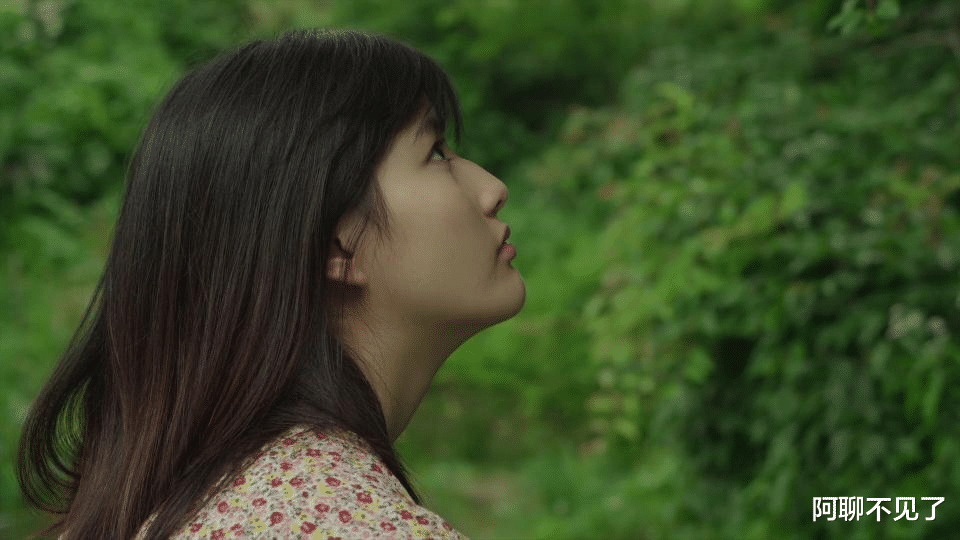

《小森林》里的市子离开都市回到乡村,自己种菜、自己烹饪。她说:“做饭这件事,就是想做的时候认真做,不想做的时候就休息一下。食物是诚实的,它不会骗你。”

好好做饭,就是好好生活

当然,并不是说每个人都必须自己做饭。点外卖、吃食堂也没什么不好。重要的是,你是否能在这样的选择中,依然感受到对生活的热爱。

如果你最近总觉得疲惫、无力、不开心,不妨找个周末,去菜市场逛一圈,然后回家做一顿简单的饭。

洗菜时,让烦恼随水流走;切菜时,把压力切成碎片;炒菜时,让快乐在锅中翻滚。

当你坐下来,品尝自己亲手做的食物时,你会明白——那个系着围裙在厨房忙碌的人,正牢牢地站在生活这一边。

而这,或许就是我们追寻已久的幸福感。