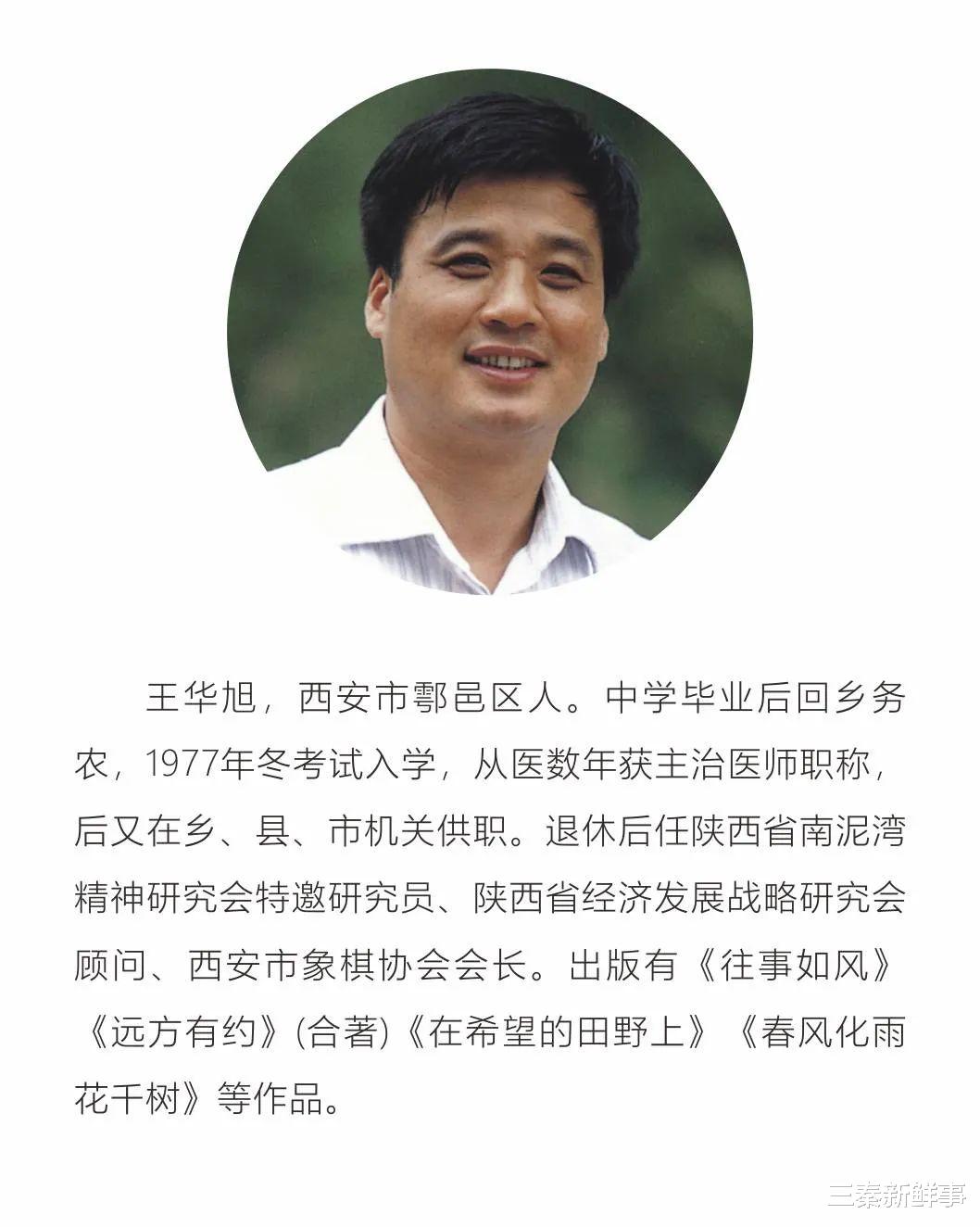

虽然时已立冬,气温下降,雨雪来临,但农民丰收节的喜庆气氛还在弥漫,人们关注农村关心农业关爱农民的温度却是有增无减。若要追溯中国农村改革思想的早期微光,陕西户县农民杨伟名与贾生财、赵振离三位普通党员,以及他们在1962年共同撰写的《当前形势怀感》(又名《一叶知秋》),是绕不开的话题之一。这篇诞生于“大跃进”余波中的万言书,距今已逾六十载。可当我们重读那些直面现实的文字,仍能感受到穿透时空的思想力量——它不仅是对“脱离实际”的尖锐警醒,更是对“实事求是”的生动践行;它不仅呈现出一种“条理清晰、言之有物”的文风,更藏着对中国农村发展的关心、关注与关爱。前几日,一位友人从远方来电,提及西安市鄠邑区有学者正编撰《杨伟名年谱》。这份执着让人格外动容:当更多人试图走进这位农民思想家的精神世界,或许正是对他“以民为本、以实为据”理念的最好传承。

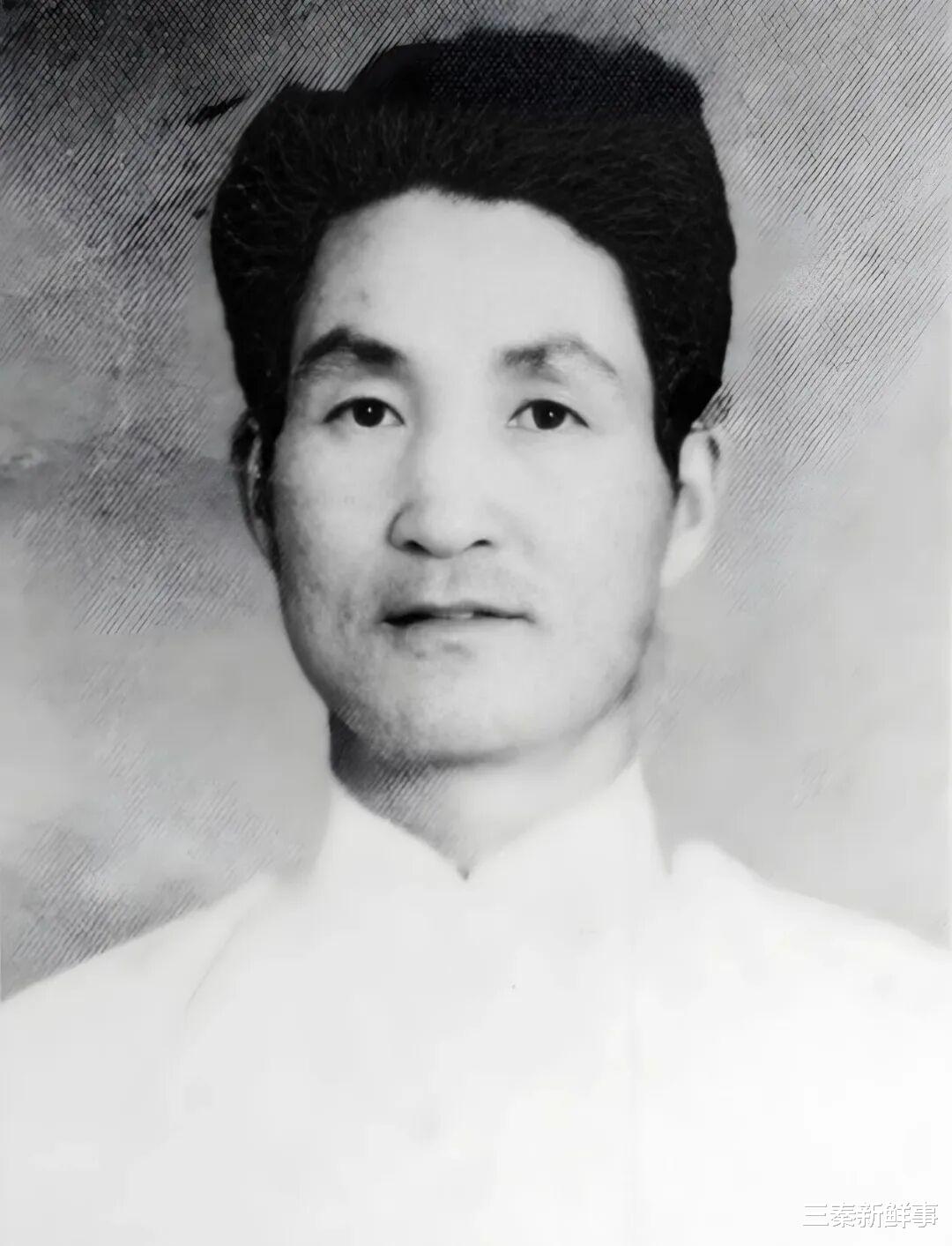

杨伟名杨伟名究竟是怎样一个人?翻开史料,他的人生轨迹虽然朴素但却厚重丰满。1922年,杨伟名出生于陕西户县,幼时仅读三年私塾便因家贫辍学。但他却孜孜矻矻、学习不辍,从未停止对世界的观察与思考。他是生产大队会计、文书、调解员。基层经历让他见证了合作化前后农村的巨大反差,见证了从“五谷丰登、丰衣足食”到“生产凋零、饥饿蔓延”,从“遍野歌颂”到“民怨沸腾”。1962年5月,他以“为民立言”的勇气,联合大队书记贾生财、大队长赵振离,执笔写下《当前形势怀感》。起初,这篇充满真知灼见的文章曾获得积极回应:咸阳地区聘杨伟名为政策研究室研究员;中共中央西北局第一书记刘澜涛派人与其面谈,聘他为《西北建设》特约通讯员;各级党委均认为文中“提到许多重要问题,均有研究价值”。可谁也没有想到,形势会在短短三个月后急转直下。

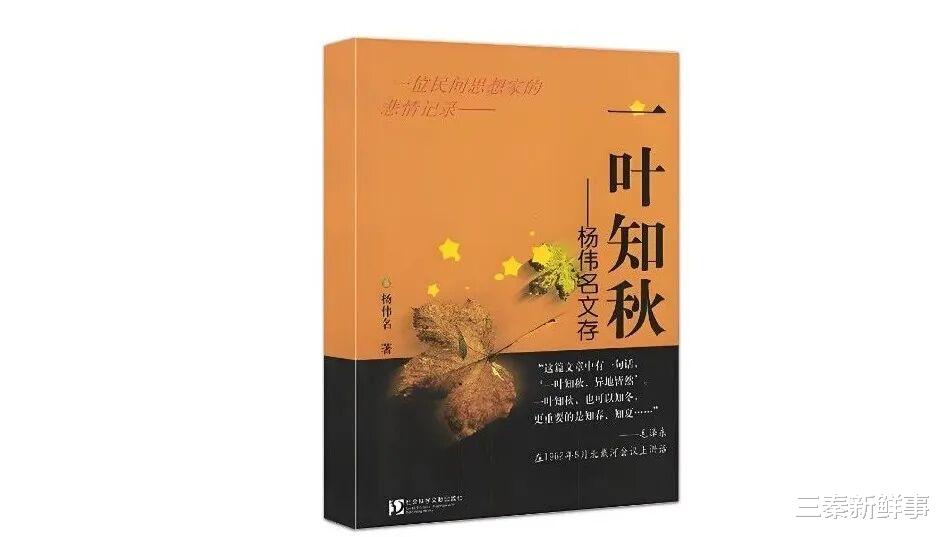

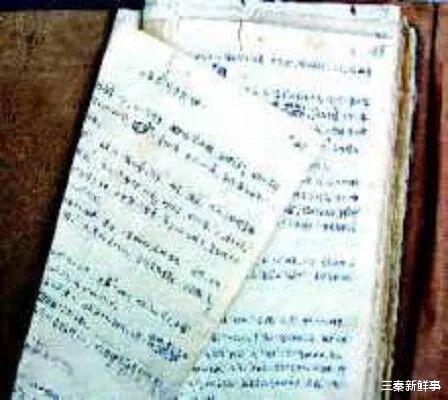

杨伟名手稿1962年8月,在北戴河相关会议上“一叶知秋”的观点受到领导人严厉批评,指出“一叶知秋,也可以知冬,更重要的是知春、知夏。总之,不要一片漆黑”,并追问“户县三个共产党员的来信回了没有?共产党员在这些问题上不能无动于衷”。这番讲话为《当前形势怀感》定了性,也为杨伟名的命运埋下悲剧伏笔。此后,陕西省委召开会议,将文章批判为“明目张胆、比较系统的要求资本主义复辟的反动纲领”。1962年9月,杨伟名被迫写下检查,却始终坚持“说我提的‘社会主义性质的单干’是走资本主义道路,我是不能同意的”。1966年“文革”爆发后,他被诬为“反党反社会主义分子”,遭遇无休止的批斗。1968年5月的一天,拖着伤痕累累的身体冒雨回家的杨伟名,与妻子双双服毒自尽,用最决绝的方式守护了自己的尊严。直到1979年4月27日,中共户县县委才在城关公社召开群众大会,为他昭雪平反,洗清了长达17年的冤屈。

《当前形势怀感》全文近万字,共分13节:从“前言”的直抒胸臆,到“忆‘撤退延安’”的历史借鉴,再到“处方”“腰带”“恢复单干”等章节的具体献策,最后以“后记”收尾。每一部分都透着“不回避问题、不空谈理想”的务实态度。若想真正理解杨伟名的思考,不妨在百度检索原文细读——正如古人所言“文读百遍,其义自见”,读得越久,越能体会到字里行间的赤子之心。他在“前言”中直言“这篇怀感不是‘报喜’,而是‘报忧’,因‘报忧’重于‘报喜’”;在“五风”批判中,毫不留情地指出“浮夸风、强迫命令风、共产风、生产瞎指挥风、干部特殊化风”已让农村经济濒于破产;在“处方”部分,更是大胆提出“开放一类物资(粮、棉、油)自由市场”“中小型工商业以‘节制’代替‘改造’”“农业允许‘集体’与‘单干’听凭群众自愿”等主张。

这些观点在当时看似“离经叛道”,却与二十年后中国农村改革的实践不谋而合。他用“扎腰带”比喻国民经济:“腰带过紧会令人气喘,目前国家经济正像浑身捆着腰带,只有解带松腰才能气和神安”,这与后来“放开搞活”的改革思路高度契合。他提出“社会主义初期理论”,认为“新民主主义建设需要二三十年,过去的做法是拔苗助长”,这与1987年“社会主义初级阶段理论”的核心逻辑是一致的;他主张农业“听凭群众自愿选择集体或单干”,更是预见了1978年安徽凤阳小岗村“包产到户”的改革实践——小岗村村民按下红手印时的选择,和杨伟名的想法有一致之处。更令人惊叹的是,杨伟名对政治体制的思考同样深刻。他用“双程轨道”比喻民主集中制:“群众意志通过‘集中轨道’上达,政策决议通过‘领导轨道’下传,如两车对开互不干扰;若政策压住民意,民意顶住政策,便会双轨重叠、两车俱伤”。这番论述不仅形象生动,更直指“下情不能上达、政策脱离实际”的症结。

历史学家雷颐曾评价:“《当前形势怀感》理论水平之高、对形势判断之透彻、所开‘处方’之准确,堪称共和国历史上真正‘光辉’的文献之一。”上世纪90年代起,杨伟名的事迹逐渐被重新发掘,媒体的报道让这位“底层思想者”走进公众视野。2005年,时任《人民日报》副总编梁衡到户县采访,握着杨伟名儿子杨新民的手说“你父亲确实了不起”;同年冬天,作家陈忠实采风时感慨,杨伟名是“有思想、且先觉,无私无畏的大写的人”;2009年,胡耀邦之子、全国政协常委胡德平专门找到杨新民,详谈两小时后写下《中国为什么要改革》,将《当前形势怀感》与胡耀邦1969年的谏言信相提并论,直言“两份万言书当年虽未被采纳,却为改革开放30年的道路所证实”。

思想的力量从不会被掩埋。今天我们纪念杨伟名,不仅是为了缅怀一位敢于说真话的农民党员,更是为了传承一种精神:在研究“三农”问题时,少一些空谈理论,多一些田间地头的调查;在制定政策时,少一些主观臆断,多一些对群众意愿的尊重。杨伟名曾说“一叶知秋,异地皆然”。他从户县农村的“一片叶子”,看到了中国农村发展的“整个秋天”。而今天的我们,更应从他的思考中汲取力量,让“实事求是、以民为本”的理念,成为推动“三农”事业发展的永恒动力——这或许是对杨伟名最好的告慰,也是对“三农”问题最深刻的回应。写完这篇随笔,觉得还有许多需要弥补的遗憾之处,缺少第一手资料,许多事实都是口口相传,但这并不影响我们对杨伟名先生的敬重。