13分钟破万单,均价逼近55万——极氪9X上市当天的这组数据,直接把国产电车的战火烧到了50万元级豪华市场。

不打低价,不靠补贴,极氪这次靠的是外观气场、三电系统和配置拉满;盲订期内小订订单破4万,调研显示7成意向用户来自BBA增换购人群。而多个门店反馈,高配曜黑版甚至“一车难求”。

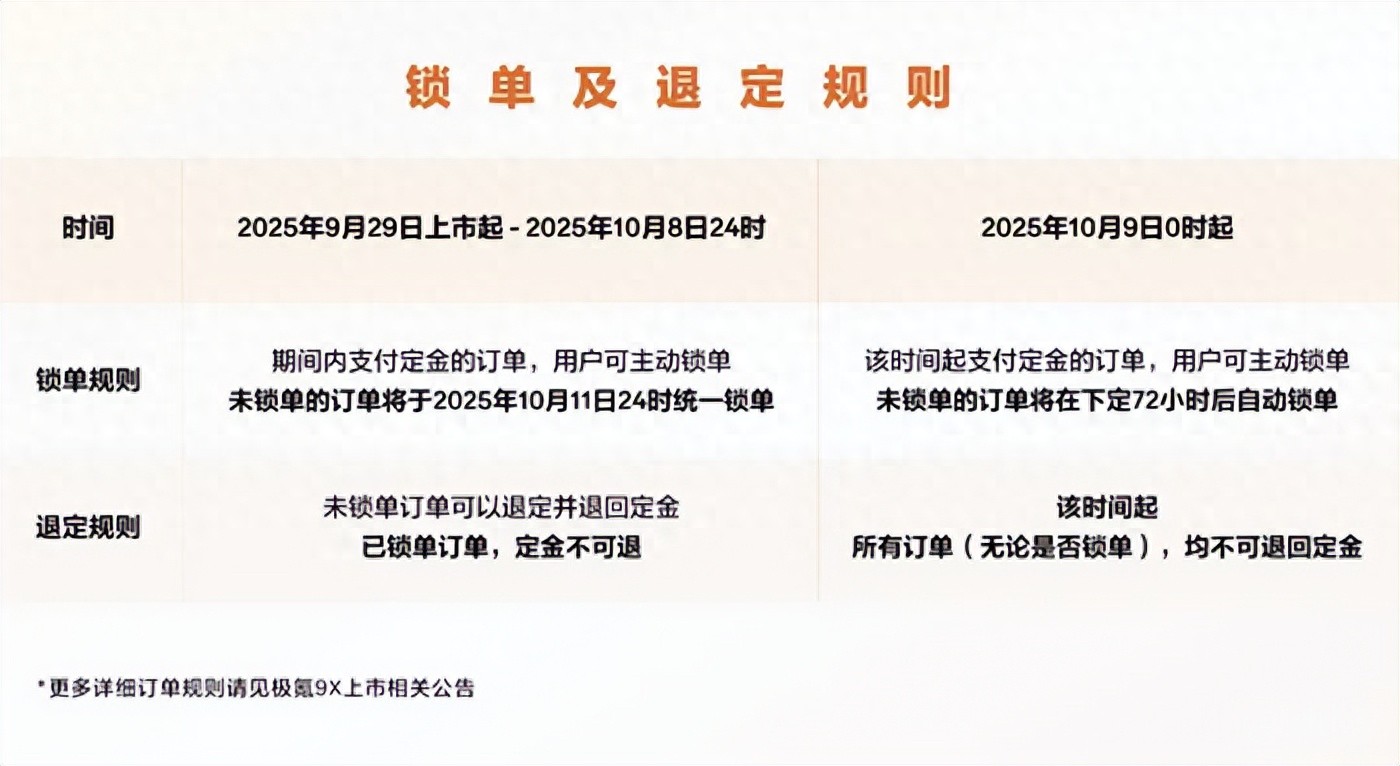

但热度之外,极氪这次也设置了一道“犹豫期”机制:从9月29日到10月8日24点,所有未锁单订单都可随时取消并全额退还2万元定金;10月9日起无法退款,10月11日系统将自动锁单。

这意味着,真正锁定用户,完成意向转化的比例,要等10月9日后才算数。现在的数据,更多是一场“冲动行情”的上半场。

而试完车的声音,也并不是一面倒:

比如,三电机真香,但这么5米多的车却没有后轮转向?

顶配的确配齐了5颗激光雷达,但城市NOA还没OTA?

有人说“这车看着就像100多万的样子”,也有人试完车说“内饰和20来万的极氪007、极氪7X很像,完全不像40来万的车”。

所以问题来了,这款被视为国产豪华标杆的旗舰车型,真的能撑起50万元的期待吗?

对于极氪来说,真正的考验,不是短暂爆单,而是能不能在交付后维持口碑和热度。

谁在为50万级国产车买单?极氪9X的上市成绩,不仅在50万元级国产新能源SUV中崭露头角,也让整个行业再次意识到,豪华市场,已经不再是合资或外资品牌的专属领地。

更让人意外的,是这些订单背后的人群构成。

目前极氪9X主流客户集中在35至55岁的男性用户,占比高达90%。他们大多是企业老板或高管,购车决策快、经济实力强、换车频率高。

数据显示,80%的预售用户来自传统高端豪华品牌的增换购,和路虎、保时捷卡宴、丰田普拉多等车型用户高度重叠。

而配置结构也很“豪横”,70%-80%的订单集中在54.99万元起的Hyper版和顶配曜黑版。

很多人几乎是“跳过低配直接拉满”,甚至有用户在社交平台调侃:“纯为壳子买单了。”

在车友社区里,其他用户的评价也颇为直接:

“晚上有一大堆大哥路过问这车什么品牌,卖多少钱,我说出40多万的时候惊呆了,人家说这车看着像100万的样子。”

“和X5对比完,瞬间感觉宝马太拉了,那顿挫感我差点没憋住,9X我闭眼冲了。”

还有一位开着奔驰S级的“吴彦祖”说,这车“超越了自己对豪华车的认知和理解。”

而在购车选择上,极氪9X的主要竞品也逐渐浮现。据销售一线反馈,每10位到店用户中,大约有3位会将其与问界M9对比。此外,蔚来ES8、理想MEGA、奔驰GLS等也常被提及。

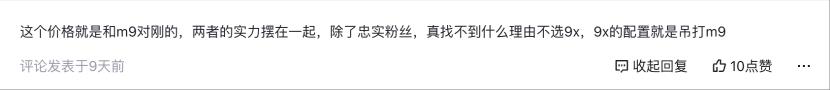

网友锐评这个价格就是和M9对刚的:“除了忠实粉丝,真找不到什么理由不选9X。”

“我在多方面对比下,毅然决然选择了9X,尽管提车要等5个月,我还是很期待。”

但购买50万以上豪华车的用户,对品质和体验又是极为挑剔的。不少用户在看完实车或试驾后,也给出了相对理性的反馈。

“极氪9X内饰最大的问题就是每个细节都不错,但组合在一起,有点别扭。”

也有人觉得它贵了点,定位不太清晰,“商务属性不够壕,家用又多余。”

这些声音看似分裂,实则说明了一个现实,极氪9X能爆,是踩中了一个被问界M9验证过的豪华车市场——中国用户不再迷信BBA,极氪9X提供了问界M9之外的新选项,而且在外观、气场、配置、价格上,更像旗舰。

豪华背后的挑战极氪9X这波成绩确实亮眼,但问题也随之而来:热闹过后,它能稳得住吗?

毕竟,车市早就不缺“首发爆单”但“后续哑火”的例子。

不少品牌,前期宣传和订单很猛,真要交付的时候不是产能跟不上就是品质翻车,最后口碑没守住。

极氪9X会不会也走上这条老路,还得看它能不能把后面这几关稳稳过掉。

第一关就是产能和交付。

现在看,极氪9X不同版本的提车周期不同,从最快2周到最慢半年不等,虽然大多数用户愿意等,但等得越久,情绪越容易变质。

近期,已有一批Hyper版车主发现,自己的交付周期在未被告知的情况下,被悄然延长,从最初承诺的9-10周,拉长到23-26周,引发大量不满。

更让人难以接受的是,订单变更不仅没有任何通知,锁单后也无法取消。

排产机制不透明,加上“先享用户”插队优先的政策,让不少车主感觉被“套路”了。

对比来看,问界M9已经是50万级唯一能稳定月销破万的国产纯电SUV,9月份也交付了接近1.1万辆,华为那套“人车家”打法已经跑通了,供应链协同也很成熟。

极氪这边,虽说热度有了,但产线还在爬坡阶段,能不能撑得起这波订单、按时交付,是绕不过去的第一道考题。

第二关,是用户到底怎么定义“豪华”。

这几年,豪华的标准变得越来越分裂。有人看重外观和气场,9X的“杭州湾库里南”外观、大蚌壳机盖、空气悬架,确实一眼高端;

但也有很多人更在意用起来舒不舒服,比如问界M9那套“华为全家桶”——智驾系统、鸿蒙座舱、后排娱乐,家用属性拉满。

说到底,是两种不同的“豪华哲学”,一个偏向传统豪华和堆料,一个强调智能体验和生态协同。

赛力斯已经靠问界M9赚的盆满钵满,极氪还面对一个现实问题:赚钱难。

极氪在招股说明书中曾披露,其整车业务在某阶段的毛利率约为12.3%,2024年上升至16.4%。

9X采用的是“硬件预埋、价值前置”的策略,五颗激光雷达、双Thor芯片、900V高压平台、三电机系统,每一项都是真金白银。即便通过自研和供应链优势努力控制成本,基数依然不低。

再看收入端,45.59万元起售,平均成交价约54万,但要扣除数万元的选装减免、置换补贴、免费充电、6万元Naim音响赠送……这些权益压无疑会压下来利润空间。

这种打法并不新鲜。问界、小米、理想都在玩“高定价+权益堆料”的组合拳。打法可以复制,关键是,谁能让“用户愿意留下来”。

对极氪来说,这个挑战更大。

过去几年,极氪因为“一年三代”的产品节奏、频繁的配置更新,让不少老车主有被“割韭菜”的感觉。“提车两个月就换代”的吐槽,在社区里屡见不鲜。CEO安聪慧后来也公开承认“过去太急,正在反思”。

这个历史包袱,不会因为一款热销车就被抹去。

这次9X吸引的是一群极为挑剔的新用户。不少人是从BBA转过来的,价格上他们能接受,但更看重的是承诺是否兑现、服务是否及时、体验是否稳定。

一旦在OTA升级、客户服务、售后响应等环节出问题,口碑可能就会塌陷。

而这个挑战,也不仅属于极氪,所有想冲击高端的国产品牌,都绕不开。