一、算力“上天”:颠覆性的科技革命

2025年11月,马斯克在星舰发射现场宣布:“未来4-5年,我们将通过星舰每年部署100GW的太空数据中心。”这番言论瞬间点燃全球科技圈。

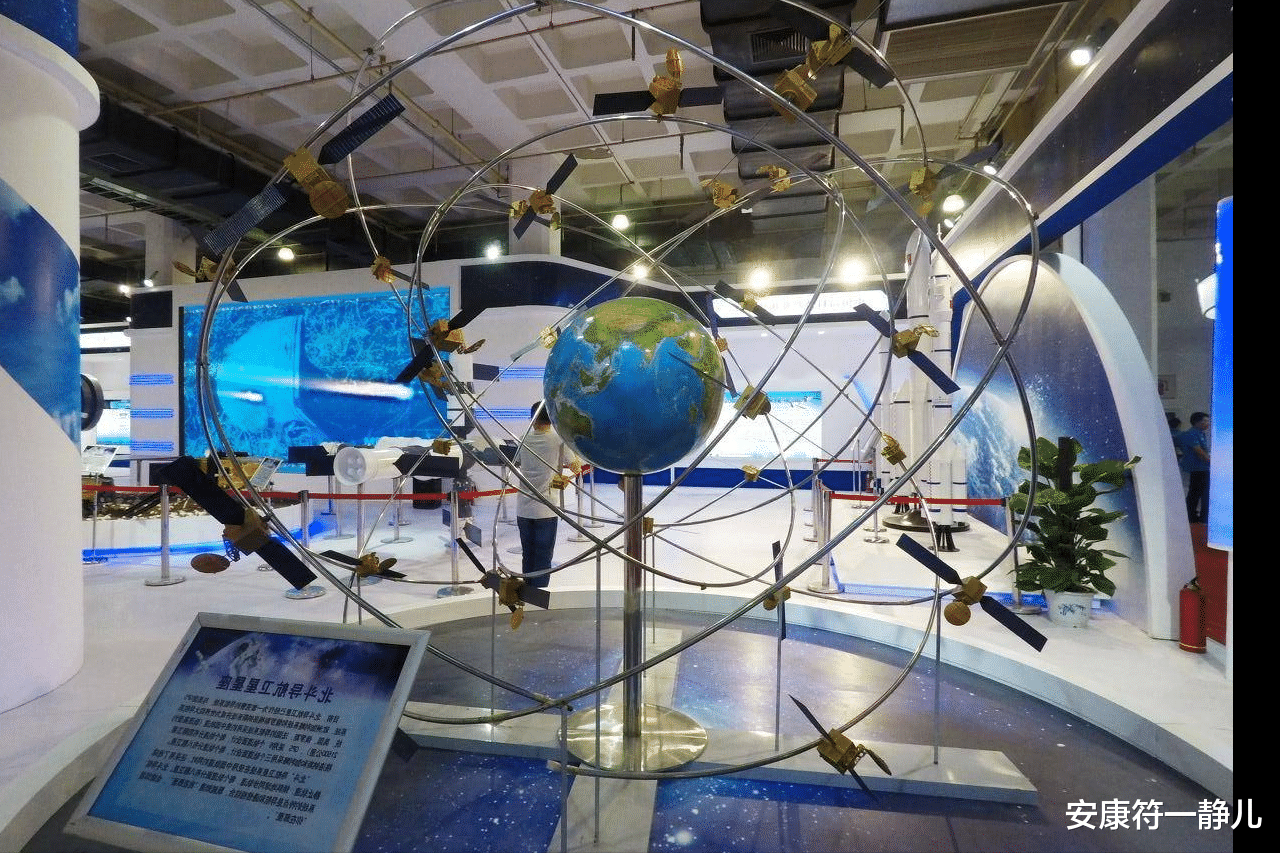

但鲜有人注意的是,这场由美国掀起的“太空算力”竞赛中,中国早已悄然布局——今年5月,中国发射的全球首个太空计算星座“三体计算星座”,单星算力达744TOPS,组网后算力规模突破5POPS(每秒5000万亿次计算),直接将太空计算从科幻带入现实。

太空算力究竟是什么?

简单来说,是将高性能计算、AI模型部署到近地轨道,通过星间激光通信构建分布式算力网络。传统卫星只能“感知+回传”,而太空算力卫星能在轨道上直接处理数据,将结果实时反馈地球。这种“天数天算”模式,彻底颠覆了地面算力的物理限制。

地面数据中心年耗电量已超2000亿度,而太空算力利用太阳能光伏,单位面积发电效率是地面的5倍。Starcloud计划建设的5GW轨道数据中心,仅需4平方公里太阳能板即可实现,能源成本骤降10倍。

2.散热革命:零下270℃的天然冷源传统数据中心散热耗电量占比达40%,而太空真空环境可将芯片热量通过辐射直接排入深空。中国“三体计算星座”采用液冷+辐冷板技术,散热效率提升3倍,彻底摆脱水资源依赖。

3.效率革命:90%数据“零浪费”地面卫星数据因带宽限制,90%被丢弃。而太空算力在轨处理后,仅回传关键结果。例如,交通路网分析模型上天后,3分钟即可完成推理,节省90%带宽。

2025年5月,中国发射全球首个太空计算星座,12颗卫星实现整轨互联;2026年计划部署超50颗,2030年目标千星规模。反观美国Starcloud,首颗试验星刚入轨,商业化仍停留在概念阶段。

2.技术突破:抗辐照芯片+星间激光通信中国自研的“天秤-10”卫星搭载军规级加固芯片,单星算力突破10P;星间激光通信速率达100Gbps,延迟低于10毫秒。而美国同类项目仍依赖传统射频通信,时延高达秒级。

3.商业模式:从“卖算力”到“卖服务”中国已探索出三大盈利路径:

B端服务:为佳都科技等企业提供交通模型推理,时延降低至分钟级;

G端合作:支撑应急救灾、森林防火等政府场景;

C端入口:通过卫星直连手机,未来或实现“太空云游戏”。

尽管太空散热效率高,但高功率芯片仍需庞大辐冷板,导致卫星重量激增。例如,“三体计算星座”单星重量达3吨,是传统通信卫星的5倍,发射成本居高不下。

2.宇宙辐射:芯片的隐形杀手

高能粒子可导致计算机位翻转(SEU),需发展抗辐射硬件(如铪基芯片)、冗余架构与自修复算法。NASA正在测试新型忆阻器芯片,其结构本身具备抗辐射特性。

3.轨道资源争夺:低轨“堵车”危机

全球已规划的卫星星座超100个,低轨空间拥挤度达80%。中国通过“星算计划”优化轨道分层,将卫星密度降低40%,为后续扩容预留空间。

4.能源供给:永恒的瓶颈大型太空数据中心需兆瓦级电力。解决方案包括展开式巨型太阳能帆(面积达平方公里)、小型空间核反应堆(如NASA的Kilopower项目)。5、维护困境:无法插拔的服务器通过模块化设计、在轨机器人更换故障单元、甚至利用月壤3D打印备用零件实现“太空自我维护”。

6.谁将主导标准制定?

SpaceX计划用星舰发射百万颗卫星,而中国以“国家队+民企”模式突围。国星宇航联合航天科技、华为等企业,已占据60%的星间通信专利,标准话语权初现。

核心标的:中国卫星(卫星总装)、航天电子(星载芯片)、星图测控(测控系统)

技术壁垒:抗辐照器件、激光通信终端

2.中游:算力运营与数据服务潜力股:国星宇航(星座运营)、之江实验室(天基模型)、华力创通(仿真测试)增长点:在轨数据处理服务、AI模型训练

3.下游:应用场景落地爆发领域:低空经济(无人机调度)、智慧城市(实时监测)、深空探测(火星计算站)

商业化路径:订阅制收费、数据增值服务

六、太空算力的未来愿景

深空探测的“自主神经中枢”未来的木星探测器或将搭载类脑计算芯片,在遭遇突发星象时自主调整轨道;火星科考站的计算集群能实时分析地质数据并规划采样路径,无需等待26分钟的地球指令。

天地协同的“行星级操作系统”近地轨道算力卫星与地面云构成混合架构:卫星处理时效性任务(如台风路径预测),地面负责长期模型训练。类似“星地计算”的融合架构,将重塑气象、农业、交通等领域的决策模式。

太空工业的“智能孵化器”在轨3D打印空间站部件需要实时建模与过程控制;小行星采矿依赖视觉系统识别矿脉——这些任务都需强大的本地算力支持。太空制造本质上是“算力驱动的物质重组”。

太空并非算力的终点,而是人类智能网络的天然延伸。当计算力挣脱重力的束缚,文明便拥有了重构认知维度的钥匙。

文末互动:

太空算力赛道已拉开帷幕,是看好核心硬件的技术突破,还是星座运营的规模效应?您认为中国企业在这场全球竞赛中,最具优势的领域是什么?有没有关注过相关概念股,或者对太空算力的应用场景有更多期待?欢迎在评论区留言分享您的观点!