很多年后,当人们回望这一年,或许会发出一声感慨:“文艺片崩塌于2025。”

银幕上,舒淇、陈坤、黄晓明等一众大咖演员主演的文艺片先后上映、接连折戟。这些曾在各大影展上备受瞩目的作品,却未能赢得观众的认可。

银幕外,长期以来被奉为“文艺大师”的王家卫,正在面临职业生涯中的最大危机。曾经被津津乐道、广为流传的“王家卫受害者联盟”,如今被大众以新的目光重新审视。外界这才惊觉,这又是一出“华美的袍上爬满了虱子”。

在万物皆可“祛魅”的时代,最需要“赋魅”方显动人的文艺片,正在逐渐被观众抛弃。

01在近期上映的多部文艺片中,《阳光俱乐部》的“卖相”最佳。

相比同期有作品上映的舒淇、陈坤,黄晓明更“亲民”。而此番与他合作的导演魏书钧,则是近年来备受瞩目的影坛新秀,不仅多次入围戛纳电影节,更曾交出《河边的错误》这样票房与口碑兼具的作品。

从内容层面看,《阳光俱乐部》也具备相当的观看趣味。

影片主人公吴优(黄晓明 饰)是一名心智停留在孩童阶段的成年人。单身无业的他,日常生活除了与母亲相伴,其余时间几乎都投入在一个名为“阳光俱乐部”的成功学组织中。

对普通人而言,俱乐部所宣扬的“快乐练习”、心灵鸡汤与种植计划,不仅不可信,还十分可疑;但对吴优而言,这种近乎“洗脑”的精神抚慰反而刚刚好。

电影《后会无期》中有一句广为流传的台词:“从小听了很多大道理,可依旧过不好我的生活。”

《阳光俱乐部》恰似对这句话的回应——为何听了那么多道理,仍过不好这一生?因为说者未必真心,听者也没有真信,更遑论付诸实践。

而吴优却是那个真正相信并付诸行动的人。

母亲(陆小芬 饰)罹患癌症后,兄弟二人选择了截然不同的应对方式。

身为医生的哥哥吴迪(祖峰 饰)远赴美国寻找靶向药,试图以科学挽救母亲;吴优则依照俱乐部蔡博士(贾樟柯 饰)的“教导”,用鱼缸改造母亲卧室,因为“生病了要多晒太阳”;千方百计为母亲寻回失散多年的爱人,因为“乐观和爱就是生活的解药”。

吴优也曾真的创造奇迹——母亲的病情一度稳定,未见恶化。尽管母亲最终还是离世,但在生命最后的旅程中,她得到了家人与爱人的陪伴。

影片结尾,伴随《Don't Worry Be Happy》的轻快旋律,吴优略显笨拙地搂着两只大公鸡,走在长长的公路上。近五分钟的长镜头中,导演并未炫技,只是让吴优始终居于画面中央,由远及近,由模糊至清晰。

就像《大路之歌》里的诗句:“我轻松愉快走上大路,我健康自由,世界在我面前,我自己就是好运气。”

蔡博士口中那些廉价的成功学法则与心灵鸡汤,因吴优的相信与践行,而被赋予了真挚的意义。

整部影片既有阿甘式的温情励志,也不乏魏书钧一贯擅长的黑色幽默,在虚实之间叩问信念的价值。

但截至发稿前,《阳光俱乐部》上映已有10天,票房收获却不足600万元,排片率更是被压缩至0.4%,甚至比不上已经上映两个多月的《捕风追影》。

02《阳光俱乐部》并非孤例。

将时间线拉长至全年来看,如果说当前的电影市场正在经历“寒冬”,那么文艺片的处境则无疑已滑向“冰点”。

电影节光环失效——

《平原上的火焰》《想飞的女孩》《花漾少女杀人事件》均曾入围多个国际电影节;《阳光俱乐部》为黄晓明拿下了“金爵影帝”;《女孩》助力舒淇摘得了釜山国际电影节最佳导演奖。

然而,这些作品的市场反响普遍冷淡。即便是其中口碑最好、票房最高的《花漾少女杀人事件》,也仅收获两千余万元票房。

档期策略失灵——

以女性困境与成长为宣传重点的《想飞的女孩》,选在“三八”国际妇女节上映,最终口碑毁誉参半,票房惨淡;而文艺气质浓厚的科幻爱情片《7天》,即便有七夕档加持,也仅收获六千多万元票房。

更多的文艺片则陷入“定档—撤档—再定档”的循环。这其中就包括张子枫主演的《下一个台风》、陈坤主演的《旁观者》、舒淇主演的《寻她》,以及黄晓明的《阳光俱乐部》。

《旁观者》的导演松太加在撤档声明中写道:“这个决定,于我而言是艰难而被动的。但我理解,这或许是当下不得不做的选择。”

文艺片之困局,可见一斑。

然而,与其他类型电影的命运相似,“改档救不了中国电影”。《下一个台风》《旁观者》《阳光俱乐部》在重新上映后,依然反响平平。

口碑阵地失守——

被视为文艺青年“精神角落”的豆瓣曾是文艺片口碑的最佳发酵地,进而助推影片的市场表现。但当前,这一口碑阵地却逐渐失守。

此前我们写过,豆瓣8分已经成为国产电影的票房生命线(点击阅读)。然而,今年尚无一部国产文艺片豆瓣评分超过8分。

其中,更不乏《平原上的火焰》《想飞的女孩》这类上映前被影迷寄予厚望,上映后却遭遇口碑滑铁卢的作品。

翻看这些电影的评论区,“空洞”“诈骗”“莫名其妙”等评价比比皆是。

在当下的市场环境中,注重“作者表达”的文艺片迟迟找不到能与观众共鸣的对话方式,或许是比票房失利更为严峻的危机。

03危机已经到来,接下来的问题便是:文艺片应当如何自救?

近年来,大银幕上也涌现出一些可供借鉴的“优等生”。

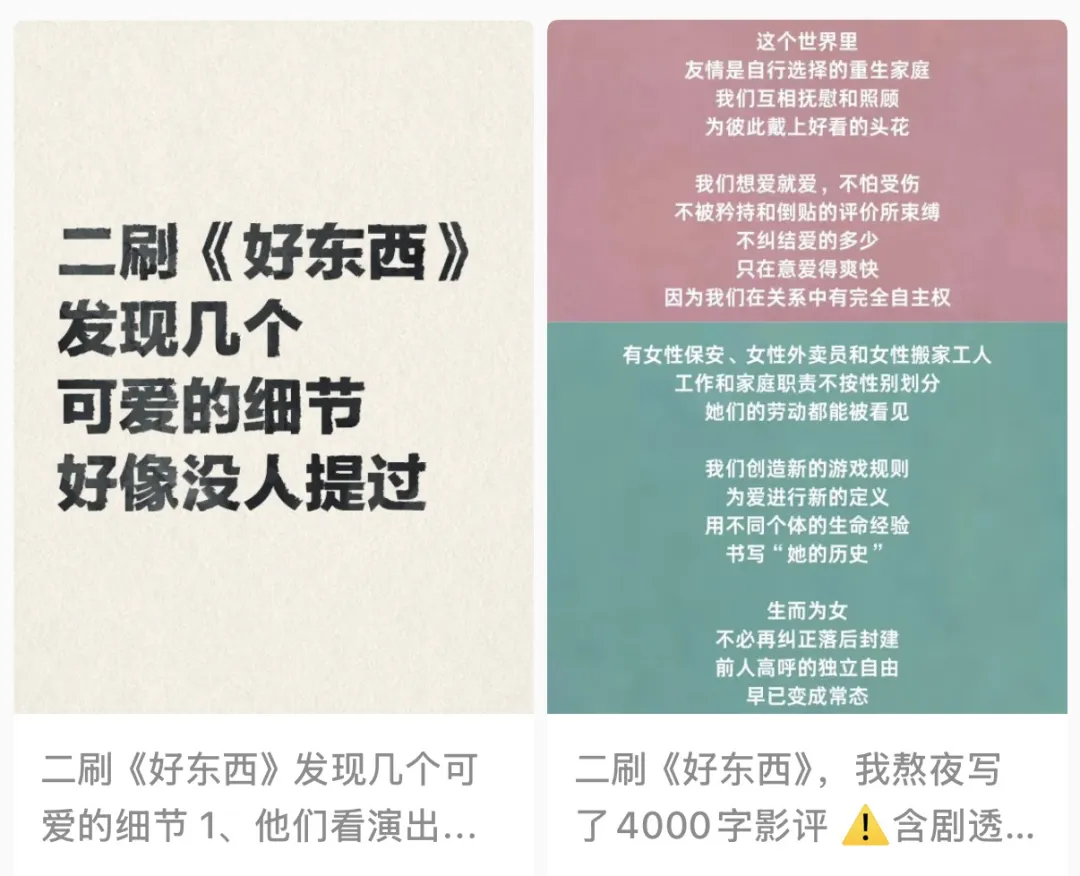

比如在女性主义赛道上精准发力的《好东西》。除了7.21亿元的总票房令人瞩目外,《好东西》的另一大亮点是极高的复看率。

据业内估算,该片的个人购票复看率约20%。在社交平台上随手一搜,便能看到大量观众分享“二刷”“三刷”的观影体验。

这意味着,影片凭借过硬的内容与精准的宣发,成功锁定了垂直受众,从而实现了票房的高回报。

对于在商业与艺术间寻找平衡的文艺片创作者而言,这是极为重要的启示:你不需要取悦所有人,但必须找到自己的观众基本盘。

再如被誉为文艺片“卖座奇迹”的《隐入尘烟》。该片在网络上线12天后,凭借网友自发的二次创作视频实现口碑出圈,最终反哺院线票房,突破1亿大关。

如果说《好东西》验证的是精准定位与圈层传播的力量;那么《隐入尘烟》的绝地逆袭,则证明了坚实内容的生命力。

此外,两部作品均具备极强的社交属性。

《好东西》中密集的金句台词、对女性议题的敏锐捕捉,以及点映后的高口碑发酵,都使其具备极强的话题传播性;

而《隐入尘烟》则凭借其对于底层个体的真实描摹,在短视频平台引发解读与二创热潮,形成一场由下而上的集体共情。

两部影片由此成为了一种“社交货币”,在公共讨论与情感共鸣中持续增值。

流媒体平台的网络电影分账模式,也可成为中小成本文艺片的一条“救生通道”。

今年5月,爱奇艺调整了新片分账合作规则:上映首日至上线流媒体窗口期不超过90天的院线电影,均可通过会员分账形式在平台播出。

目前,《大风杀》与《毕正明的证明》均已通过该模式获得了可观的分账收入,为同类影片提供了一条可借鉴的商业路径。

编剧宋方金在与罗永浩的对谈中,曾这样概括商业片与文艺片:“商业片给观众确定性的答案,文艺片则给观众不确定性的探索。”

诚然,文艺片当前的处境不容乐观。但在众多“确定性的答案”里,仍存在一个共识:

人类依然、并且永远需要对不确定性的探索。

【文/王盼】