金鸡推介会香港专场,关锦鹏和梁家辉谈香港电影黄金时代。

梁家辉称香港电影的黄金时代在未来,关锦鹏认为是 70 年代末到 90 年代。

香港电影是否没落,有没有未来,各种答案都有,归根结底都是一句话,香港电影没有未来。

不仅仅指尽皆过火,尽是癫狂的辉煌,而是这两个时期香港有了电影新浪潮,只是港人又亲手掐灭了这股火。

每一个地区或国家的电影兴起都与运动有关,如法国新浪潮、台湾新电影、大陆第五代、新好莱坞四杰、日本新浪潮,香港也不例外,赶上了这一波电影革新。

他们注重实景拍摄、叙事创新与社会写实,逐渐摒弃了原来邵氏那种工厂式的制度和摄影棚的套路拍摄,有了更多的独立电影和新鲜影片出现。

然而香港电影不接受容错率,一旦票房失利立马放下革新,只拍能赚钱的主流喜剧,让改革刚有势头便被迫停滞不前,导致香港电影现在还很老很旧,没有护城河。

虽然之前也有曹达华的《十三号凶杀案》,但粤语残片粗陋寡淡,早已被时代淘汰。

后续也有不少警匪片,可大都是真实奇案改编的猎奇片,放大尺度却无内核,直到萧芳芳的《跳灰》和章国明的《点指兵兵》出现,警匪片才重回巅峰。

《点指兵兵》更是被誉为香港警匪片的开山之作,尽管它确实不是第一部,但让警匪片东山再起了。

在功夫片式微后引领了香港电影的延续至今的类型片,也一改只有民国和古代的香港电影,进入80年代,警匪片更是风头一时无两,成龙、吴宇森、林岭东将其发扬光大。

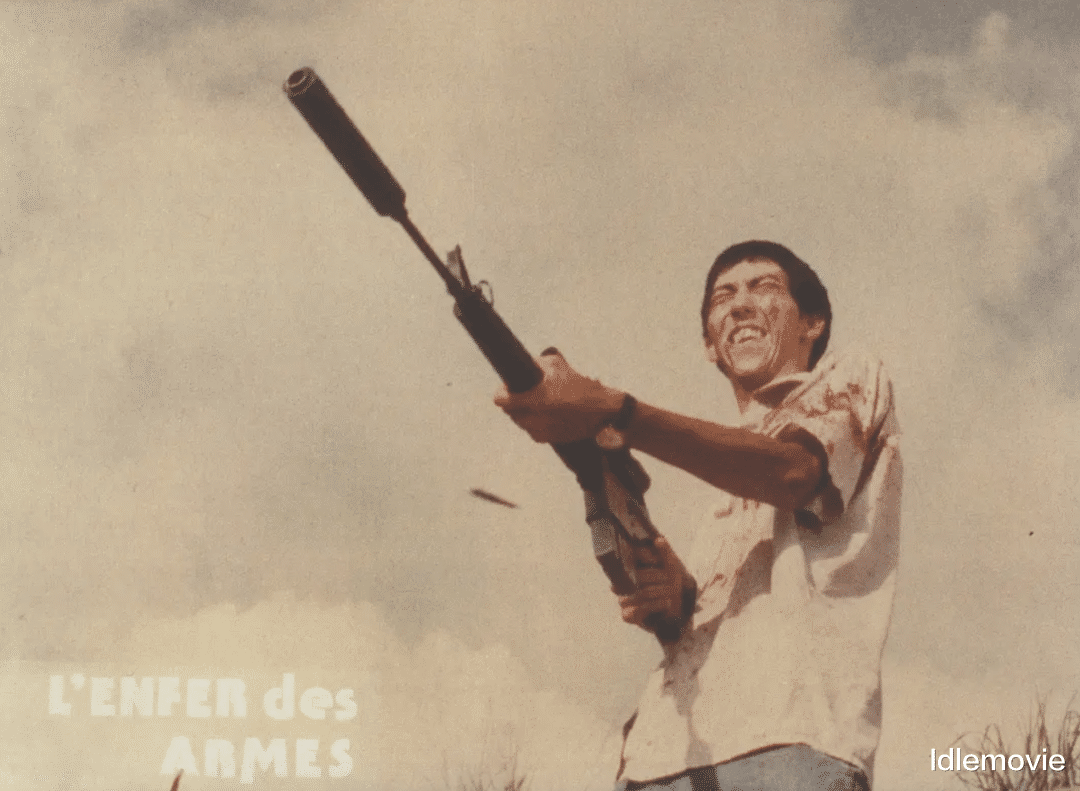

《点指兵兵》后的《边缘人》大放异彩,本以为就此一飞冲天,但碰上了耗资千万的《星际钝胎》。

本来是一件好事,邵氏支持,章国明为香港带来稀有的科幻巨制,只是结果不尽如人意,片子杂糅又凌乱,上映只有606万,赔了个底朝天,章国明也就此在导演这个位置上没了踪影。

为一成不变的香港电影带来了惊为天人的剪辑,让港片脱离了古典叙事的老派,有了非线性叙事的潮流,甚至直接影响了意识流。

但80年代中后期电影票房不理想之后被香港电影放弃,只能转战台湾、东南亚拍拍广告,当当编剧。

到了90年代以剪辑师的身份回归,凭借《阿飞正传》《东邪西毒》两获金马奖最佳剪辑,千禧年后重拾导筒,执导的《父子》荣获金马奖最佳影片,金像奖最佳导演、编剧,此后几乎查无此人。

改变了香港恐怖片穷街陋巷,民俗鬼怪的吓人套路,走向了城市怪谈和精神疾病的新类型,结尾的开放式结局也令人惊艳。

此后一直在做幕后,1990年退出影视圈,投身金融界。

他的《疯劫》同样是香港电影新浪潮的代表作之一,写实的风格,创新的剪辑,都叫人眼前一亮。

但这也成了许鞍华的少数派,此后投身文艺片,频频为投资发愁。

打破传统、天马行空、不拘一格,快速剪辑、多变摄影、美感构图,都是彼时香港电影的一道靓丽的风景线。

连赔三部,徐克也必须丢掉艺术家的气节,转头拍喜剧《鬼马智多星》,这才慢慢站稳脚跟。

只留下了警匪片这一千篇一律的类型,社会类写实影片少之又少,剪辑、叙事等技法,除了新浪潮那批人在用,其他导演零零散散,不成气候。

虽说赚钱没有错,但为一时之利断送长久之计,难免有些目光短浅,鼎盛时看不出弊端,一旦日薄西山,当初杀鸡取卵的错误就无法补牢了,进入90年代后的香港电影,此后的每一年都在验证这一真理。

只是这时的香港已失去了80年代的样子,没钱没人没市场,再加上他们赚快钱赚热钱赚习惯了,又怎么会接受从头再来。

于是,恶性循环,越来越差,一直到现在,都是一副老态龙钟的样子,跟香港的演员一样。

就像好莱坞,尽管我们吐槽好莱坞不行了,但人家的底蕴在,依然独霸世界,反观香港电影,给了机会但不中用。

香港电影的前车之鉴同样适用于内地,再这么胡搞下去,难说不会步后尘。