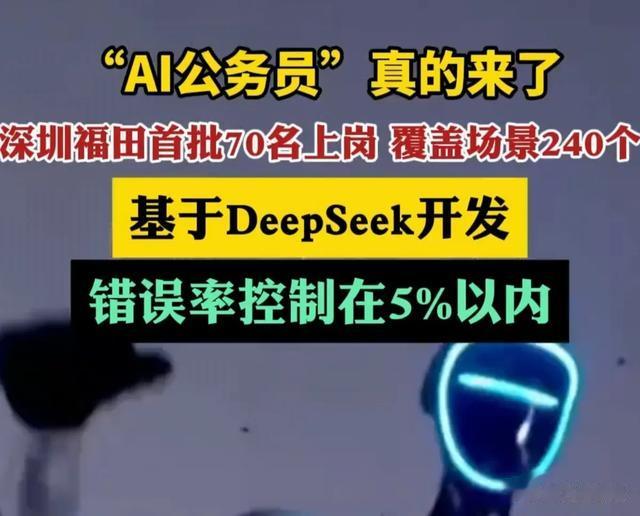

最近,深圳福田区政务服务大厅里出现了一批“新员工”——它们不会喝茶聊天,也不会抱怨加班,却能24小时处理公文、生成执法文书、处理民生诉求。

这些由DeepSeek大模型驱动的“AI公务员”,仅用3秒就能生成一份公文初稿,错误率控制在5%以内,把原本需要几小时的工作压缩到分钟级。

这不禁让人背后发凉:连公务员这样的“铁饭碗”都能被AI替代,普通人还有活路吗?

AI的“铁拳”砸向了谁?那些岗位最容易被AI取代?

AI的“铁拳”砸向了谁?那些岗位最容易被AI取代?1. 政务领域:从“盖章机器”到“全能管家”

过去人们总说公务员是“喝茶看报”的轻松职业,但AI正在撕掉这个标签。

深圳的70名“数智员工”已覆盖11类政务场景:公文审核时间缩短90%,执法文书自动生成,企业风险预警精准度提升30%……甚至党务咨询都能由AI完成。

有公务员自嘲:“以前觉得写材料是核心竞争力,现在AI写得比我快还比我规范。”

2. 白领岗位:从“脑力劳动者”到“AI辅助工”

如果你的工作符合“重复性高、规则明确、数据驱动”这三点,就要警惕了!

文案撰写、数据分析、客服咨询等岗位首当其冲。

比如接入了DeepSeek的WPS,能一键生成带图表的数据报告;

微信的AI搜索能结合上下文追问需求,连朋友圈文案都能代劳。

智联招聘数据显示,40%的白领岗位面临被AI替代的风险。

3.技术工种:从“手艺人”到“系统管理员”

连司机、翻译、设计师等“技术流”岗位也难逃冲击。

自动驾驶技术成熟后,“老司机”的活地图技能变得多余;

AI翻译软件能处理30种语言实时互译,准确率超98%;

甚至原画师都要和AI比创意——某游戏公司用DeepSeek生成角色原画,效率提升5倍。

AI冲击下的“幸存者法则”

AI冲击下的“幸存者法则”面对这场变革,有人焦虑失业,有人却看到新机会。想要在AI时代站稳脚跟,不妨试试这三招:

1. 从“打工人”变身“AI驯兽师”

与其害怕被取代,不如把AI当“坐骑”。

比如深圳某政务局的“AI督办助手”,工作人员不再埋头整理表格,而是学会用AI自动分派任务、跟踪进度,自己则专注协调疑难问题,效率反而提升80%。

就像骑自行车比跑步快,会驾驭AI的人永远比单打独斗强。

2.修炼AI无法复制的“人性技能”

情感共鸣:AI能写合同,但写不出余华《活着》里对苦难的共情;

价值判断:遇到“救一个人还是救五个人”的电车难题,人类才能做出伦理抉择;

灵活应变:当客户突然改需求时,AI只会死板执行指令,人类却能通过察言观色调整方案。

这些需要同理心、创造力和价值观的能力,正是人类的护城河。

3. 瞄准“AI+”的新赛道

AI运维师:就像汽车需要司机,AI系统需要训练师、调试员;

人机协作岗:医院里AI负责看CT片,医生专注与患者沟通病情;

情感服务者:心理咨询师、养老护理员等岗位需求激增,因为机器给不了温暖的拥抱。

数据显示,2024年AI相关岗位增长超200%,自然语言处理工程师年薪已达50万+。

普通人逆袭的“三板斧”

普通人逆袭的“三板斧”1.技能升级:别和AI比“手速”,要和它比“脑洞”

学编程不如学“AI调教”。现在连菜市场大妈都用DeepSeek写促销文案:“新鲜大白菜!AI说今天降价能多卖300斤!”

推荐三个速成方向:

提示词工程:学会用“生成一份让老板惊艳的PPT大纲”这类指令调动AI;

跨界融合:设计师学点算法,能让人工智能助手更懂你的审美;

场景创新:把AI应用到小众领域,比如用大模型给宠物写“心理分析报告”。

2.心态转型:从“工具人”到“决策者”

当AI承包了80%的机械劳动,人类的价值就体现在剩下的20%:

快递小哥不再单纯送货,而是用AI规划最优路线,同时给客户推荐社区团购;

餐厅服务员转型“体验设计师”,用AI分析顾客口味,策划主题晚餐。

记住:AI是锄头,人才是决定种玉米还是种玫瑰的农夫。

3. 拥抱变化:把危机变“新饭碗”

深圳有位被AI取代的窗口公务员,转型成了“政务AI培训师”,专门教同事使用数智员工,工资反而涨了30%。

与其守着即将消失的岗位,不如主动寻找“AI催生的新职业”,比如:

AI伦理审查员:给AI的决策“挑刺”,防止算法歧视;

数字遗产规划师:帮人管理社交媒体账号、虚拟财产;

元宇宙建筑师:用AI工具设计虚拟空间的商场、公园。

结语:未来属于“人机合体”的超级个体AI不会让人类失业,但会用AI的人正在淘汰不用AI的人。

就像汽车取代马车时,失业的不是马夫,而是不会开车的马夫。

深圳“AI公务员”上岗后,政务服务投诉率下降40%,但群众满意度却提升了——因为人类员工终于有时间处理更复杂的诉求。

在这个变革的十字路口,最好的应对之策或许是:把AI当作“外挂大脑”,用它处理琐事,解放自己去做真正需要人性温度的事。

毕竟,机器能写出漂亮的公文,但写不出孩子睡前故事里的爱与希望;

能算出最优决策,但算不出危难时刻舍己为人的勇气,这才是人类之所以为人的根源!