在太原以北的阳曲县,黄土塬的褶皱里藏着一座被时光折叠的寺庙。当我踩着碎砖铺就的小径靠近不二寺时,手机导航突然失灵,仿佛现代科技在这片五代遗珍前自觉退避。推开半掩的木门,三圣殿的斗拱如大鹏展翅般撞入眼帘,而我此行的目的,正是为了揭开这座「北汉遗珠」身上的层层密码——那些藏在木构、彩塑、壁画里的争议与惊叹,比任何导航都更能指引人抵达历史的腹地。

一、木构孤本:当斗拱成为时光的密码本

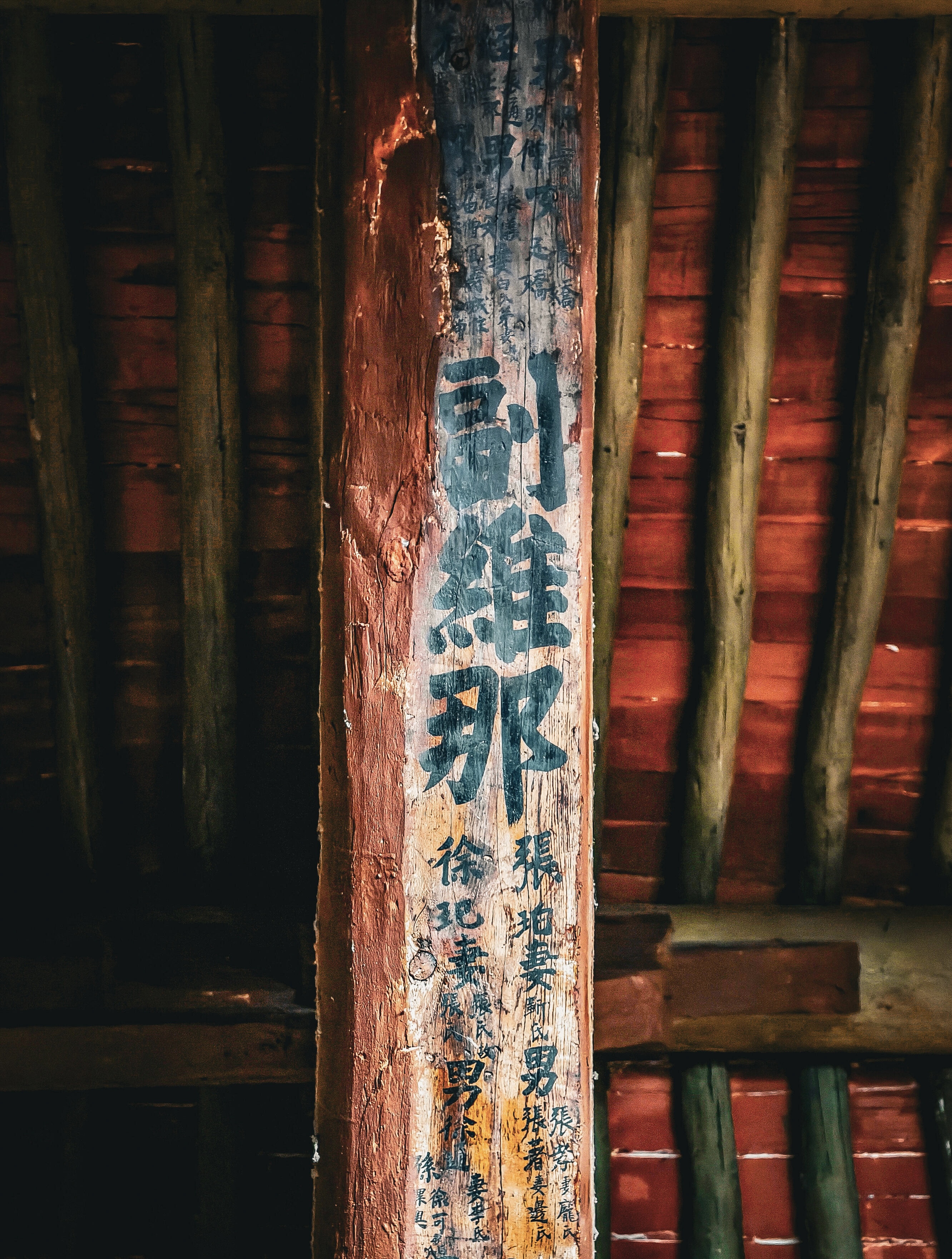

北汉乾祐九年(956年),正值中原混战之际,偏安晋阳的北汉王朝却在这片黄土坡上悄然大兴土木。三圣殿的建造者或许不会想到,他们随手雕凿的「隐刻扶壁拱」,会在千年后成为古建学界的「哥德巴赫猜想」——正心枋上,双层横拱以虚实相生的姿态嵌入木构,看似装饰性的浮雕,实则暗藏力学玄机。当我用指尖轻触那道历经千年的卯榫缝隙,竟能感受到木材特有的温润,仿佛当年匠人的斧凿声还在梁架间回荡。

平梁上的双层叉手是整座建筑的神来之笔。两根斜木如巨人手臂相交,托住脊槫的重量,这种源自唐代的承重结构,在五代建筑中已近乎绝迹。有学者认为这是北汉原构,也有人考据出宋代修缮时的补漆痕迹,争论的焦点集中在叉手顶端的「缴背」构件——那道额外添加的横木,究竟是原版设计还是后世改良?阳光透过天窗斜切进来,在叉手表面织出明暗交错的格子,那些深浅不一的木纹里,或许藏着比文献更诚实的答案。

二、彩塑疑云:文殊普贤为何「站错位置」?

大殿中央的华严三圣像前,一场跨越千年的「礼制辩论」正在悄然上演。释迦牟尼佛端坐须弥座,左手施与愿印,右手结触地印,姿态庄严肃穆;但他两侧的文殊、普贤菩萨却摆出了令学界震惊的「反位」——文殊持剑居右,普贤骑象居左。这种看似「错位」的布局,实则暗含佛教「以右为尊」的千年传统,成为判定金代重修的重要依据。

用放大镜细看文殊菩萨的背光,「大定二十三年」(1183年)的墨书题记虽已褪色,却如铁证般钉在历史的幕布上。金代匠人在重塑彩塑时,刻意保留了北汉时期的莲台基座,却为菩萨换上了更符合宋金审美的褒衣博带。有雕塑家批评这种「旧瓶装新酒」破坏了原真性,也有学者盛赞这是民族融合的艺术典范。当我的目光扫过普贤菩萨的坐骑,发现象鼻上有处用牛皮胶混合木屑修补的痕迹——在「修旧如旧」的现代理念尚未诞生的年代,古人用最质朴的方式,让文物跨越了一个个世纪。

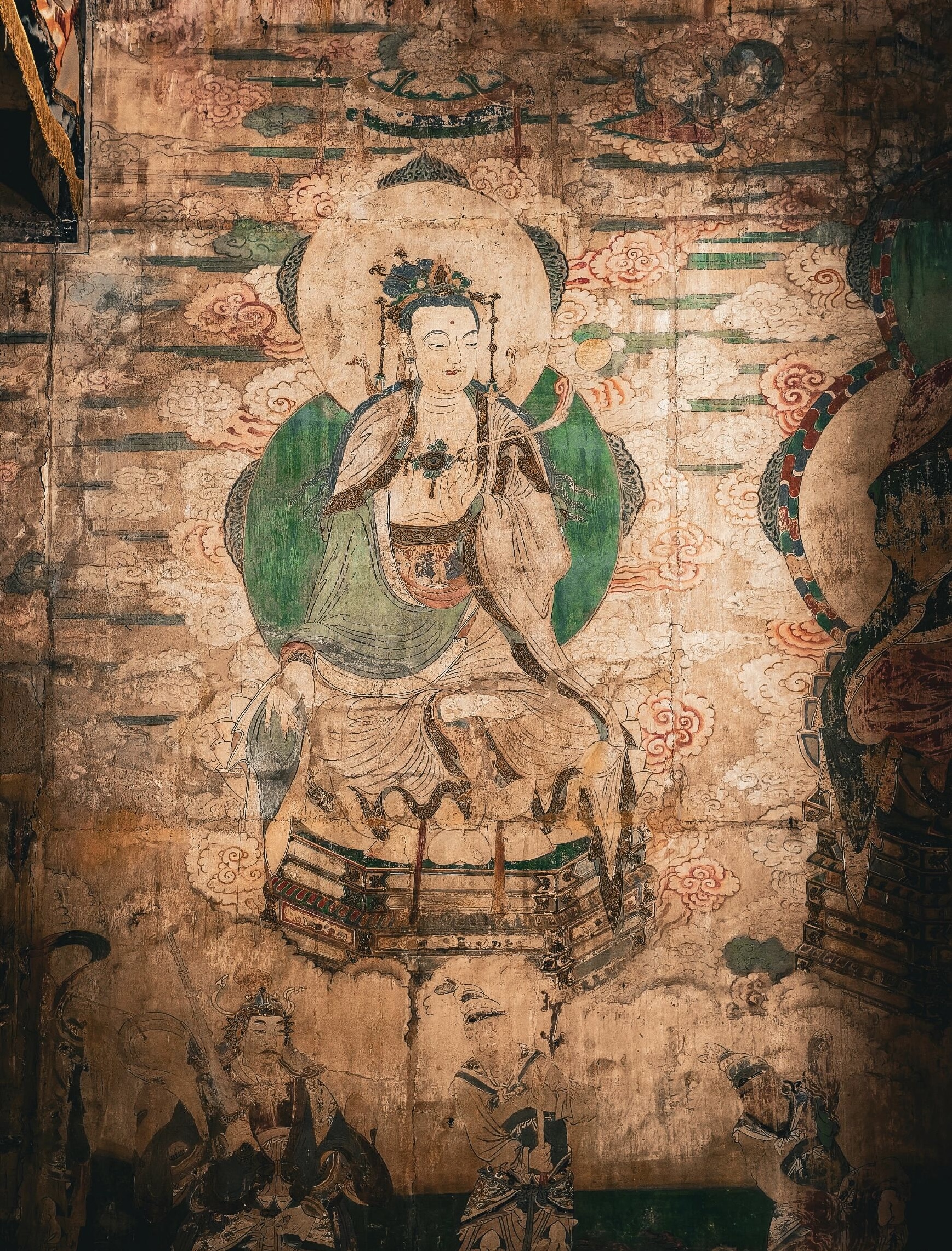

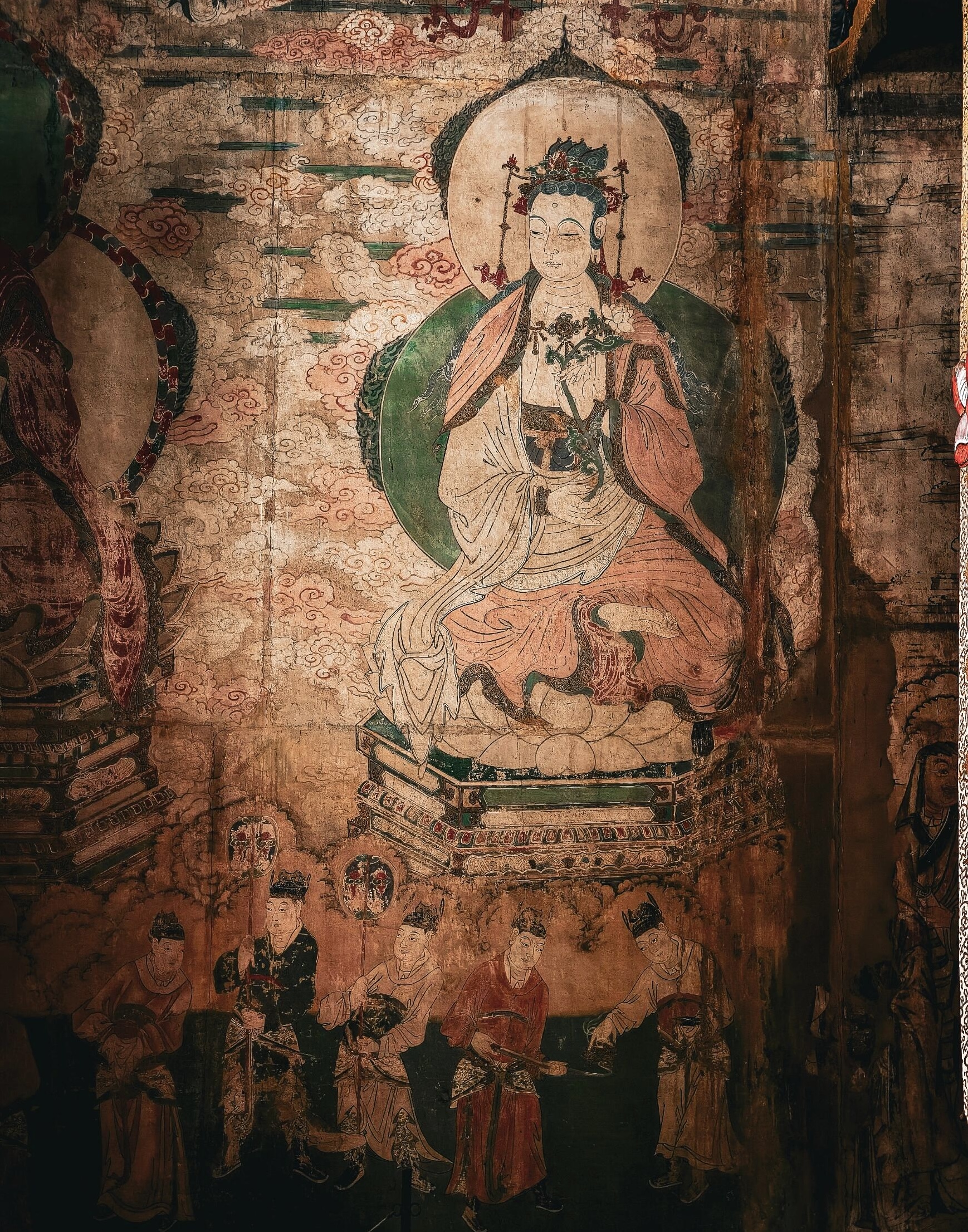

三、壁画谜宫:137㎡沥粉堆金里的立体宇宙

三圣殿的东西山墙是整座寺庙的视觉高潮。137平方米的明代壁画在岁月中褪去了艳丽的色彩,却留下了「沥粉堆金」工艺的震撼肌理——凸起的线条如浮雕般立体,金箔在背光处仍微微反光,仿佛菩萨的衣褶间藏着永不熄灭的烛火。药师佛十二大愿图中,十二药叉大将按地支方位排列,却有一位手持蒙古弯刀,另一位腰挂汉式钱袋,这种「混搭」风格让研究者们争论不休:究竟是明代边地工匠的随意为之,还是多民族融合的刻意表达?

在壁画右下角的供养人画像里,我发现了更有趣的细节:头戴儒冠的男供养人身旁,女眷竟戴着元代的「姑姑冠」。这种横跨两个朝代的服饰混搭,让历史爱好者们炸开了锅。有人翻出《明史》记载,指出明初对元代服饰的继承性;有人则认为这是画师的「笔误」。而我更愿意相信,这是匠人故意埋下的「时间彩蛋」——当他们在宣德年间提起画笔时,或许还记着祖辈口中的草原往事。

四、经幢塔的跨界对话:当佛教护法遇见晋商烟火

寺后的祖师塔群是一座微型艺术博物馆。元代祖师塔的须弥座上,十二药叉大将正与十六罗汉「跨界对话」:前者手持金刚杵、羂索等佛教法器,后者却脚踩晋商的货担,担子里露出汾酒坛、老陈醋葫芦和晋绣纹样的包裹。更妙的是明代幢式塔的浮雕里,一位罗汉正捧着一本翻开的账本,书页上隐约可见「汇通天下」的字样——这分明是将佛教题材与晋商精神来了一场大胆混搭。

在一座药叉大将的浮雕衣角,我发现了一处不起眼的浅刻:一个头戴斗笠的农夫正在扶犁耕地,牛背上还坐着一个挥鞭的孩童。这个突然闯入宗教场景的世俗画面,让所有参观者都露出会心的微笑。有学者认为这是明代「儒释道三教合流」的体现,也有人调侃这是匠人「忙里偷闲」的恶作剧。而塔基缝隙中嵌着的宋代瓷片、明清瓦当,更像是时光随手撒下的拼图,让不同朝代的碎片在同一个空间里相遇。

五、争议背后的文明光谱:当小众古建遇见现代眼光

离开前,我在寺门口遇到一位扛着单反的老者,他正对着山墙的裂缝摇头叹息:「现在的年轻人,就知道用手机拍照,能拍出古建的魂吗?」我没有争辩,只是打开手机相册,让他看那张用长焦镜头捕捉的「隐刻扶壁拱」细节——木构的年轮清晰可见,裂缝里的苔藓正泛着新绿。老者凑近屏幕,突然指着某处惊呼:「看!这里有元代修缮时的墨书『功德主王二』!」

那一刻,我忽然明白争议从来都是文明的呼吸声。无论是木构断代的学术争论,还是彩塑布局的审美分歧,抑或是手机与相机的工具之辩,本质上都是不同时代的人对文明遗产的深情凝视。不二寺的珍贵,恰恰在于它不是被供奉在玻璃罩里的标本,而是允许不同解读、容纳多元声音的活态空间。就像那些历经修补的彩塑、叠压的壁画、混搭的浮雕,这座寺庙用包容的姿态告诉我们:真正的文物保护,不是凝固时光,而是让不同时代的光,都能在它身上找到折射的角度。

返程的车上,我翻看着手机里的照片,忽然想起三圣殿门楣上那道深深的车辙印。七百年前,或许有辆运送香火的大车曾在这里停留;三百年前,可能有个小沙弥坐在门槛上,望着塬下的汾河落日发呆。而此刻,我的镜头里既有五代木构的雄浑,也有金代彩塑的细腻,还有明代壁画的璀璨——这些跨越千年的文明切片,在手机屏幕上拼成了一幅流动的历史长卷。原来所谓「小众冷门」,从来不是被遗忘的角落,而是等待被重新发现的文明富矿,只要你愿意带着疑问与好奇,俯身倾听那些藏在斗拱、彩塑、壁画里的 whisper。