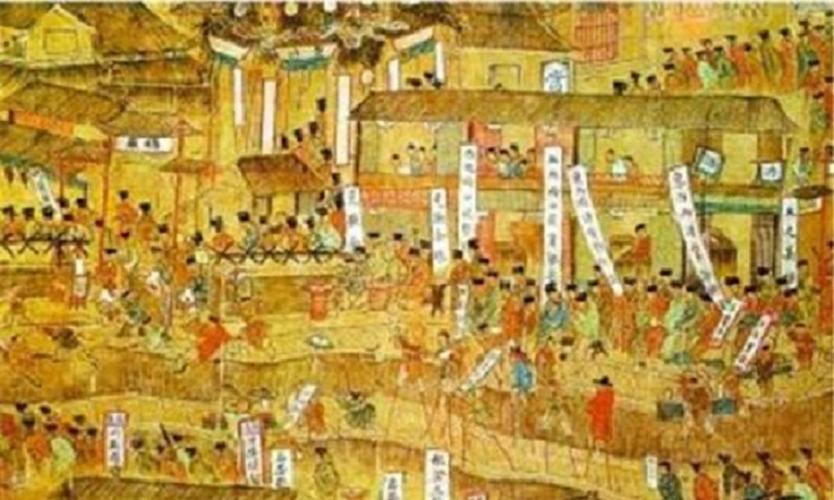

嘉祐八年(1063年)的东京汴梁,春日的暖阳本该洒得街巷发亮,却被漫天纸钱烟雾染得昏黄。

皇宫之外,乞丐捧着残破的瓦罐跪地痛哭,商铺尽数歇业,连街头嬉戏的孩童都跟着大人焚烧纸钱;

洛阳城里,军民无论老幼皆向东跪拜,哭声越过城墙与汴水连成一片。

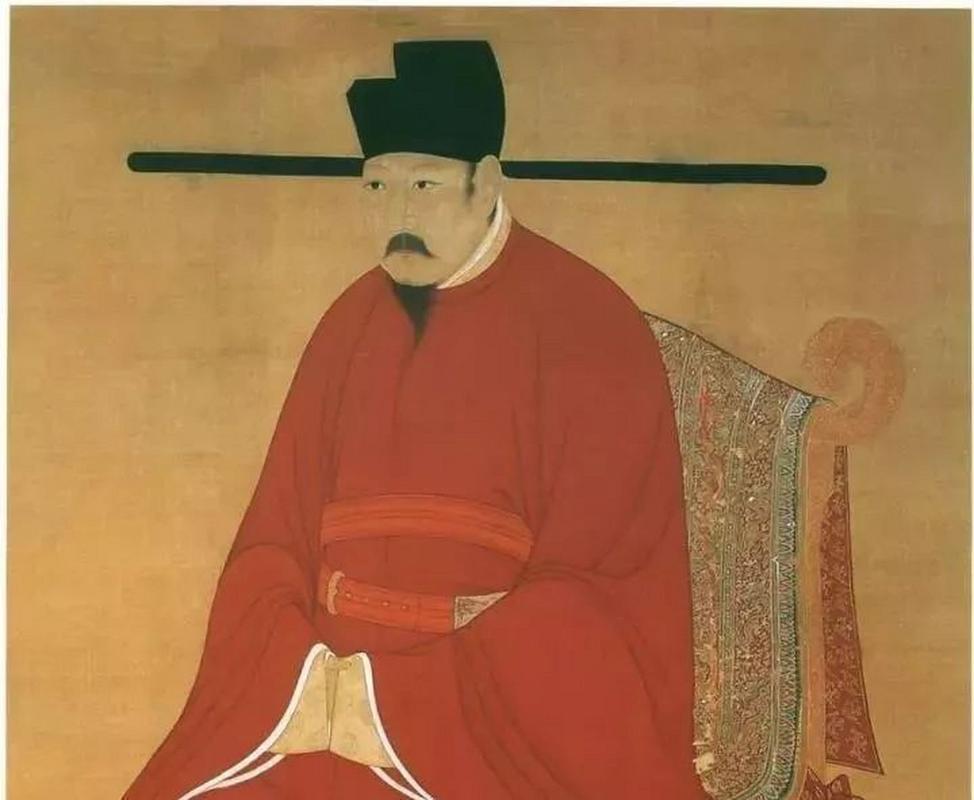

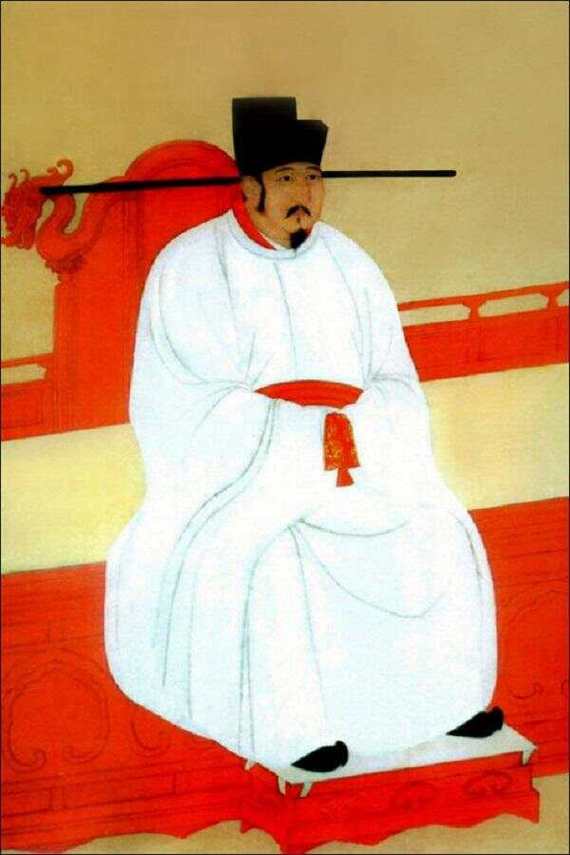

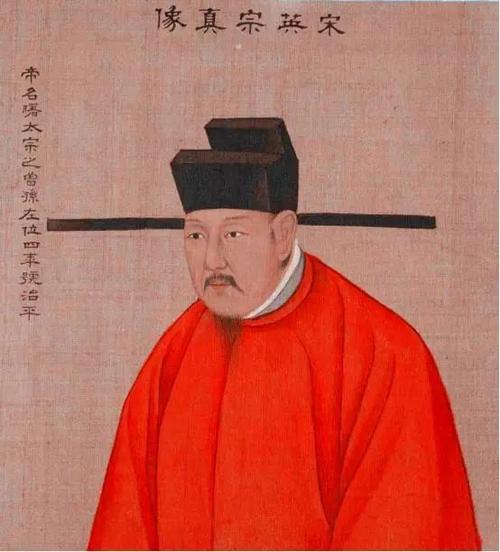

这场震动天下的哀悼,送别的是北宋第四位皇帝——赵祯,那个将"仁"字刻进血脉与治国肌理的君主。

大中祥符三年(1010年)的皇城深处,一声婴啼打破了午后的静谧,宋真宗第六子赵受益降生,生母是地位低微的李宸妃。

彼时章献皇后刘氏无子,这个新生的男婴很快被抱入中宫,成为皇后的养子,开启了他注定不平凡的人生。

四岁封庆国公,五岁晋寿春郡王,八岁入资善堂讲学,十岁兼中书令,十二岁被册立为皇太子,改名赵祯。

从皇子到储君的进阶之路,他走得顺理成章,却也步步踏着皇家规矩的羁绊。

天禧四年(1020年),资善堂的烛火常常燃至深夜。

年仅十岁的赵祯手持手板,端端正正地向南站立,听辅臣们议论朝政得失。

他从不随意插话,只默默将"民为邦本"的道理记在心里,这份早慧与沉稳,让大臣们看到了未来君主的雏形。

乾兴元年(1022年),宋真宗驾崩,十二岁的赵祯登基称帝,尊刘皇后为皇太后,军国大事皆由太后裁决。

年号"天圣"暗含"二圣共治"之意,这个少年天子开始在太后的阴影下学习治国之道,一待便是十一年。

刘太后掌权期间,曾有人献《武后临朝图》暗示她效仿武则天,被太后严词拒绝,但她也始终没有还政的打算。

谏官刘随请求让仁宗亲理日常政务,转眼便被贬出京城。

赵祯看在眼里,却始终以孝事母,从不表露不满。

他每日清晨问安,遇事必先请示太后,暗地里却从未停止对政务的观察与思考。

这种隐忍与克制,既源于天性中的仁孝,更磨砺出他日后兼容并蓄的执政风格。

亲政之初:风雨中的治世探索明道二年(1033年)三月,刘太后病逝,二十三岁的赵祯终于迎来亲政时刻。

他站在福宁殿的龙椅前,望着阶下百官,接手的却是一个看似繁华实则积弊丛生的王朝:土地兼并日益严重,冗官冗兵冗费拖垮了国库,边境又暗流涌动。

亲政伊始,他便召见范仲淹,倾听这位刚直大臣的《救弊八事》,那些关于削减冗员、整顿吏治的建言,字字戳中了王朝的痛点。

然而,真正的考验很快从边境传来。

景祐五年(1038年),西夏李元昊称帝,要求宋朝承认其"南面之君"的地位。

赵祯断然拒绝,下令剥夺元昊官爵,关闭边境榷场。

这场决绝的回应,却引发了宋夏战争的全面爆发。

三川口、好水川、定川寨三战,宋军接连惨败,尸横遍野的战报不断送入京城。

赵祯夜不能寐,一边调兵遣将增补防线,一边不得不面对国力不济的现实。

庆历四年(1044年),宋夏签订"庆历和议",宋朝每年赐给西夏绢十三万匹、银五万两、茶三万斤,以换取边境安宁。

与此同时,北方的辽国趁机索要岁币,赵祯被迫增加银绢十万,才平息了边患。

外患未平,内忧更甚。

战争加剧了财政危机,百姓负担愈发沉重。

庆历三年(1043年),赵祯下定决心推行改革,任命范仲淹为参知政事、富弼为枢密副使,一场轰轰烈烈的"庆历新政"就此拉开序幕。

范仲淹上奏《答手诏条陈十事》,提出明黜陟、抑侥幸、精贡举等十项措施,核心便是整顿吏治、富国强兵。

赵祯全力支持,下令严格官员考核制度,削减官员子弟的恩荫特权,改革科举以选拔真才实学之人。

新政推行之初,朝廷风气为之一振。

转运使、知州等要职由中枢精挑细选,县官任免须经层层推荐考察,甚至恩荫子弟也要通过考试才能任职。

但改革触动了既得利益集团的奶酪,"朋党论"的流言很快弥漫朝堂。

有人弹劾范仲淹、富弼结党营私,有人哭诉恩荫被削断了仕途。

赵祯天性仁慈,又缺乏强硬的手腕,当反对的声音越来越多时,他动摇了。

庆历五年(1045年)正月,范仲淹被罢去参知政事之职,新政措施陆续废止,这场轰轰烈烈的改革仅持续一年多便宣告失败。

赵祯站在宫墙上,望着汴水东流,第一次深刻体会到治国的艰难——仁政与革新,有时竟难以两全。

庆历新政的失败,成为赵祯执政生涯的转折点。

他放弃了大刀阔斧的改革,转而以"仁"为核心,推行更为温和务实的治理。

这种"仁",不是无原则的妥协,而是渗透在日常政务与君臣关系中的体谅与包容。

庆历七年(1047年)春天,北宋遭遇大旱,田地龟裂,颗粒无收。

赵祯下罪己诏,坦言"朕躬不德,致灾旱荐臻",将天灾归咎于自身施政失误。

他亲自出宫祈雨,烈日当空却拒绝撑伞,任由烈日炙烤肌肤,只求上天垂怜百姓。

这份赤诚或许未能立刻换来甘霖,却让百姓看到了君主与民同苦的心意。

在他看来,"民者,国之根本",每逢水旱灾害,他必下令减免赋税、开仓放粮,甚至动用内库钱财赈济灾民。

他生活节俭,拒绝扩建御苑,常穿洗过的衣服,宫殿装饰不用昂贵丝织品。

有次夜里饿了想吃烧羊,想到会让御厨夜夜备餐浪费民力,便咬牙忍住了。这些看似琐碎的细节,正是他"体恤民情"的真实写照。

对大臣与读书人,赵祯的宽厚更是旷古少见。

他完善谏官制度,赋予谏官直言进谏的权力,即便言辞激烈也从不加罪。

一次,他想提拔宠妃张氏的父亲张尧佐为节度使和宣徽使,朝堂之上,御史包拯当即反对,言辞恳切,激动处口水都溅到了赵祯脸上。

赵祯抹了抹脸,没有发怒,反而认真听取了包拯的意见,最终收回了任命。

宰相吕夷简曾说:"陛下容纳直言,故群臣敢竭忠尽节。"

这种包容,让朝堂之上形成了开放的议事氛围,国家政策的制定与人事任免,大多经过朝堂公议,而非君主一言堂。

他对人才的爱惜,更成就了北宋文化的黄金时代。

他扩大科举取士规模,完善考试制度,让寒门子弟有了跻身朝堂的机会。

嘉祐二年(1057年)的科举堪称"千年第一榜",主考官是欧阳修,苏轼、苏辙、曾巩等文坛巨匠,张载、程颢等理学先驱,均在此次科举中脱颖而出。

这些人才日后或执掌朝政,或著书立说,共同撑起了"仁宗盛治"的天空。

苏轼曾回忆,仁宗读罢他的文章,欣喜地对皇后说"朕为子孙得两宰相矣"。

正是这份识才的眼光与容才的气度,让北宋迎来了人才井喷的局面,范仲淹、欧阳修、王安石、司马光等名臣皆活跃于此时。

随着年岁增长,皇位继承人问题成了赵祯心中最深的痛。

他一生子女众多,却大多夭折,三个儿子均早逝,女儿也仅存活数人。

庆历三年(1043年),三子赵曦夭折后,群臣纷纷上奏请求领养宗室子嗣作为皇储,赵祯却始终抱有"或许能再生皇子"的希望,一次次拒绝了大臣们的建议。至和三年(1056年),赵祯突然大病一场,一度昏迷不醒。

朝堂上下人心惶惶,宰相文彦博再次恳请立嗣,赵祯在病榻上勉强同意。

可病愈后,他又将立嗣之事搁置了。

直到嘉祐六年(1061年),五十二岁的赵祯自知精力不济,再生皇子的希望渺茫,才终于松了口。

次年八月,他正式立濮王赵允让的十三子赵宗实为皇子,赐名赵曙。

此时的赵曙已二十二岁,赵祯亲自教导他政务,为他铺平登基之路。这份迟来的抉择,既是对江山社稷的负责,也藏着一位父亲的无奈与遗憾。

嘉祐八年(1063年)三月末,赵祯在福宁殿暴病驾崩,享年五十四岁,在位四十二年,是宋朝在位时间最长的皇帝。

消息传出,不仅东京、洛阳的百姓痛哭流涕,连偏远地区的百姓也自发哀悼。

《邵氏闻见录》记载,当时"四方闻讣,皆哭",甚至辽国君主耶律洪基也为之落泪,说"四十二年不识兵革矣",下令在辽国为赵祯建立衣冠冢。

这份跨越国界的哀悼,正是对他一生仁政的最高赞誉。

仁政回响:穿越千年的治世遗产赵祯驾崩后,谥号为"体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝",庙号"仁宗",葬于永昭陵。

《宋史》作者脱脱评价:"为人君,止于仁。帝诚无愧焉。"

这个"仁"字,既是对他一生的盖棺定论,也是他留给后世最珍贵的遗产。

他执政的四十二年,被称为"仁宗盛治",成为中国历史上少有的治世。

这一时期,北宋经济繁荣,汴京城人口达百万,是当时世界上最繁华的城市;

文化昌盛,宋词、散文达到顶峰,理学开始萌芽;

百姓安居乐业,很少受到战乱侵扰。

虽然北宋积贫积弱的根本问题未能解决,庆历新政也以失败告终,但他的仁政理念与包容精神,深刻影响了后世的治国思想。

千百年后,人们回望北宋,记住的不仅是汴梁的繁华与宋词的婉约,更记住了那位能容包拯喷面直言、愿为百姓烈日祈雨的宋仁宗。

他没有秦皇汉武的雄才大略,也没有唐宗宋祖的赫赫武功,却以一颗仁心,在历史长河中留下了温暖的印记。

正如永昭陵前的石人石马,默默伫立千年,诉说着那个以"仁"为名的时代故事。

评论列表