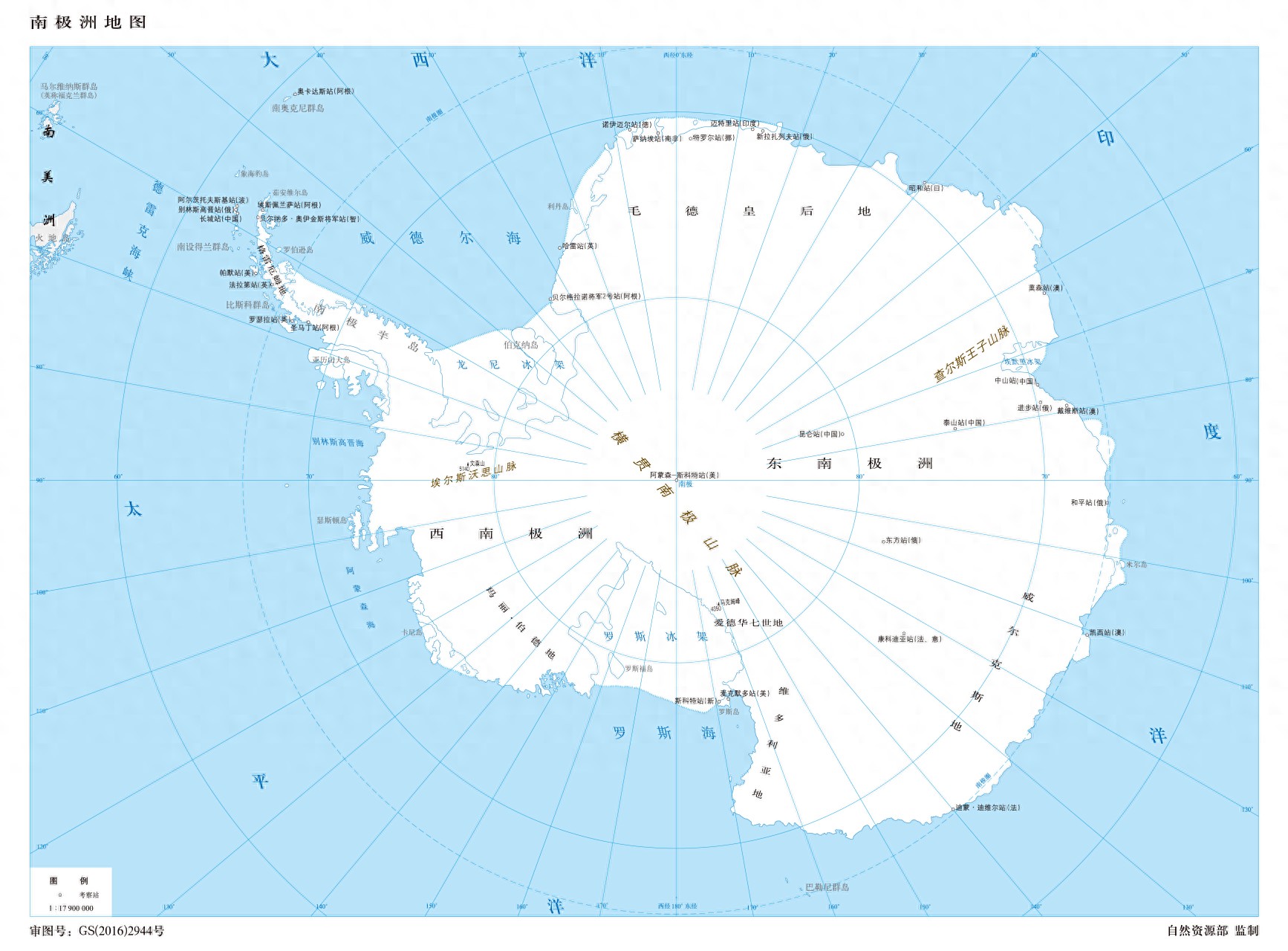

大伙儿知道世界上最大的“无主地”在哪儿吗?

既不在深海,也不在偏远岛屿,而是在地球最南端的南极。

这片大陆光核心区域就有1239万平方公里,算上冰架等区域更是达5200万平方公里,比中国国土面积还大一圈,至今没归属任何国家。

更值得注意的是,日本盯着这块宝地已经上百年,从探险到建站从未停过手,背后的图谋藏都藏不住。

要说南极的领土纷争,得从200年前说起。

1820年1月27日,俄国航海家别林斯高晋带队摸到了南极附近,这是人类首次确认南极大陆的存在。

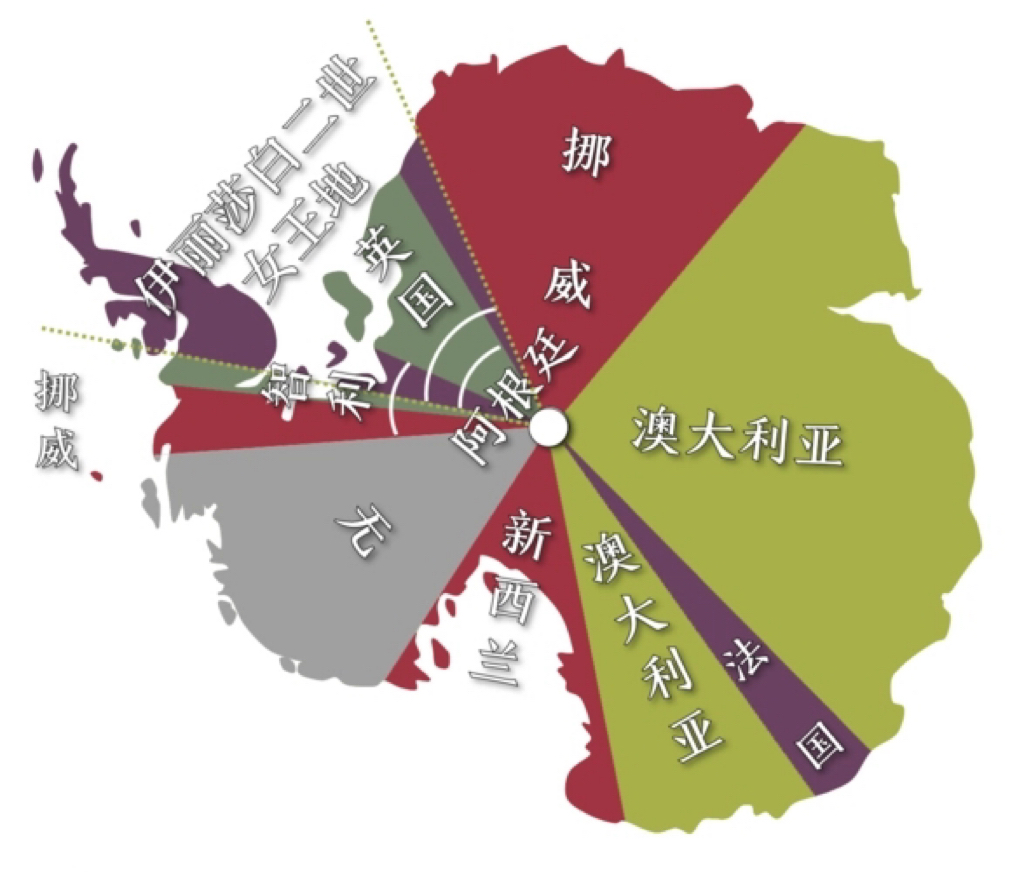

消息传开后,英、法、挪威等8个国家立马动了心思,搞出个“扇形原则”,以南极点为中心画地盘,一下分走了83%的区域。

不过这些划分没得到国际社会认可,说白了就是自说自话,各国谁也不服谁,争执了几十年没个结果。

亚洲国家里,日本是最早盯上南极的。

1910年,探险家白濑矗带着船队南下,虽然没到南极点,却成了首个抵达南极的亚洲探险队,这次探险让日本摸清了南极的底细。

1939年,日本法西斯议员直接提议,借着探险的名义在南极建捕鲸基地,为领土诉求铺路,可惜这野心没实现。

二战结束后,1951年的《旧金山对日和约》直接堵死了日本的领土念想,但允许它去南极搞科考。

日本没就此死心,1958年又偷偷派队去南极圈地,声称一块区域归自己,结果遭国际社会强烈反对,只能灰溜溜撤回。

就在这乱糟糟的争夺中,1959年转机来了。

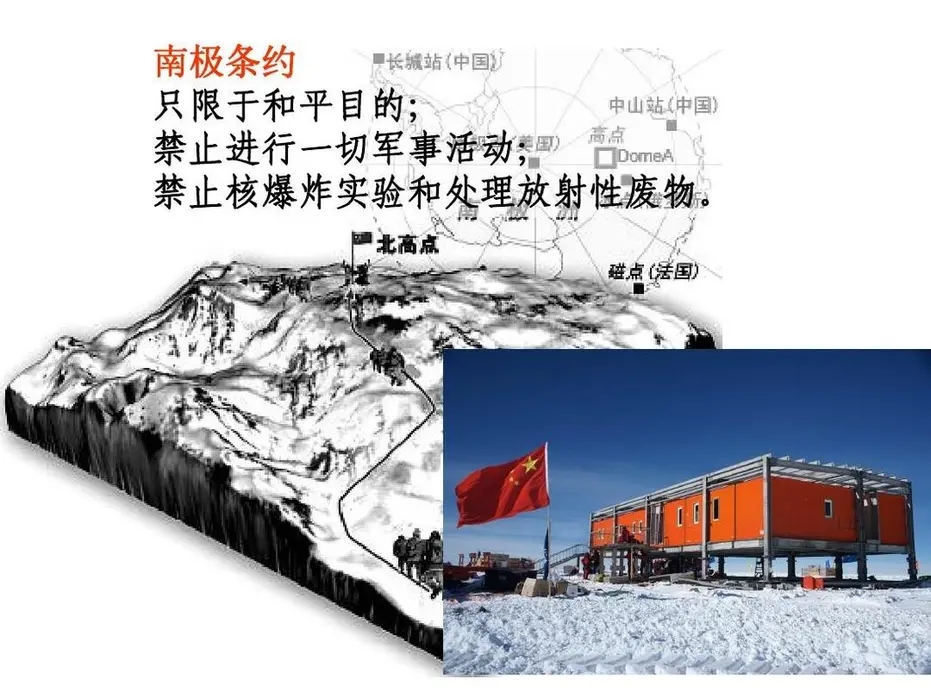

美、日、法等12国牵头签了《南极条约》,干脆冻结所有国家的领土主张。

后来1991年又加了《马德里议定书》,明确说南极是“全人类的国际自然保护区”,到2024年,缔约国已经扩到57个,形成了全球治理框架。

可能有人会问,南极又冷又偏,零下几十度的地方,为啥让各国抢破头?

答案其实藏在它的三重价值里。

首先是资源,这片冰原底下全是宝贝。

横断山脉的煤田有5000亿吨,按现在的消耗速度,够全球烧几百年。

查尔斯王子山脉的铁矿更夸张,矿体厚70到100米,绵延120公里,算下来能供人类用200年,被称为“世界第一铁矿”。

油气资源也不少,已探明的石油有500到1000亿桶,天然气3到5万亿立方米,主要藏在罗斯海、威德尔海的海盆里。

南极北查尔斯王子山考察

除了这些,南极还是全球最大的“水银行”。

2800万立方千米的冰雪里,藏着全球72%的淡水资源,全是能直接用的淡水。

磷虾更是宝贝,总量有6到10亿吨,蛋白质含量比牛肉还高,既是企鹅、蓝鲸的食物,也是人类未来的蛋白质储备库。

除了资源,南极的科研价值更没法替代。

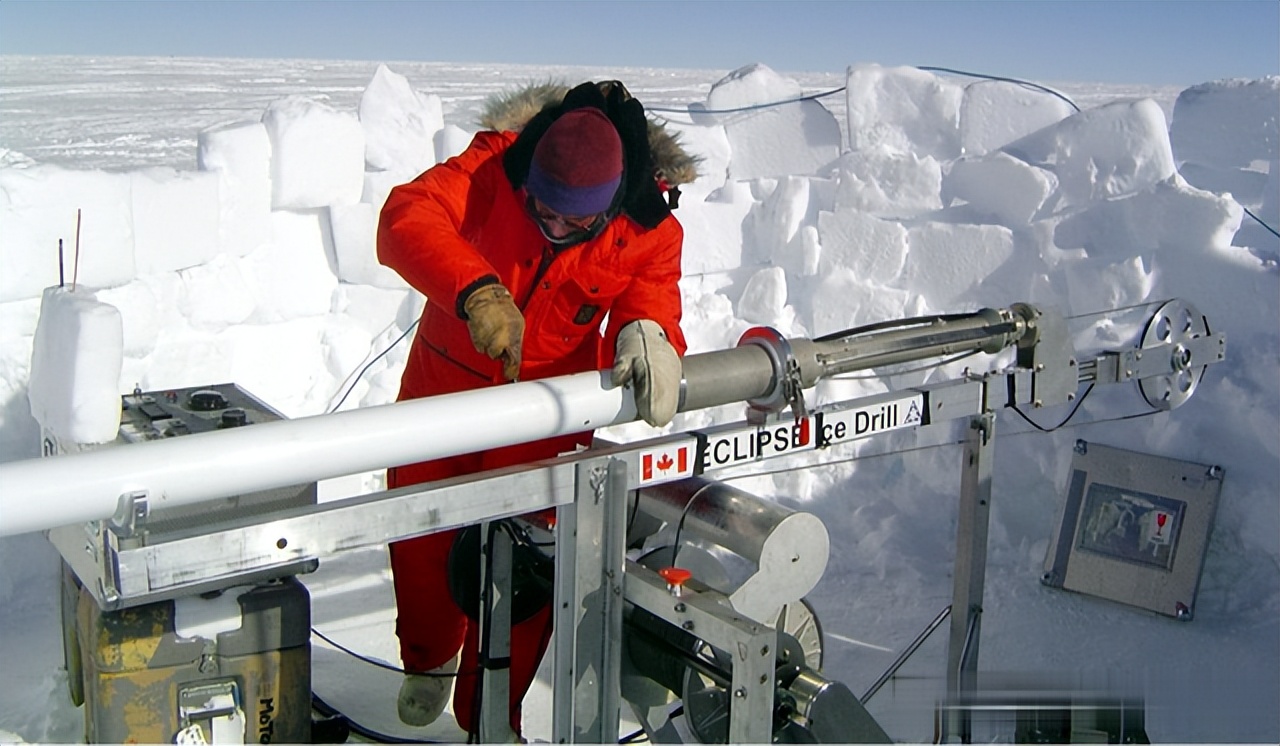

这儿的冰芯就像地球的“老账本”,里面冻着几十万年前的花粉、气泡,能看清气候变迁。

极端环境里还藏着特殊微生物,它们在零下几十度都能活,对研究生命医学有大用处,说不定能帮人类攻克疑难杂症。

南极还是陨石的“聚集地”,因为冰面干净,陨石掉下来一眼就能看见。

这些天外石头能揭开太阳系形成的秘密,价值连城。

从战略角度看,它正好卡在南美洲、非洲、大洋洲和亚洲中间,是潜在的交通枢纽。

谁能在南极站稳脚,谁就掌握了未来全球航运布局的主动权,这也是各国争相建站的重要原因。

现在的南极,表面上是科研圣地,暗地里却是各国角力的战场,科考站就是最直观的“阵地”。

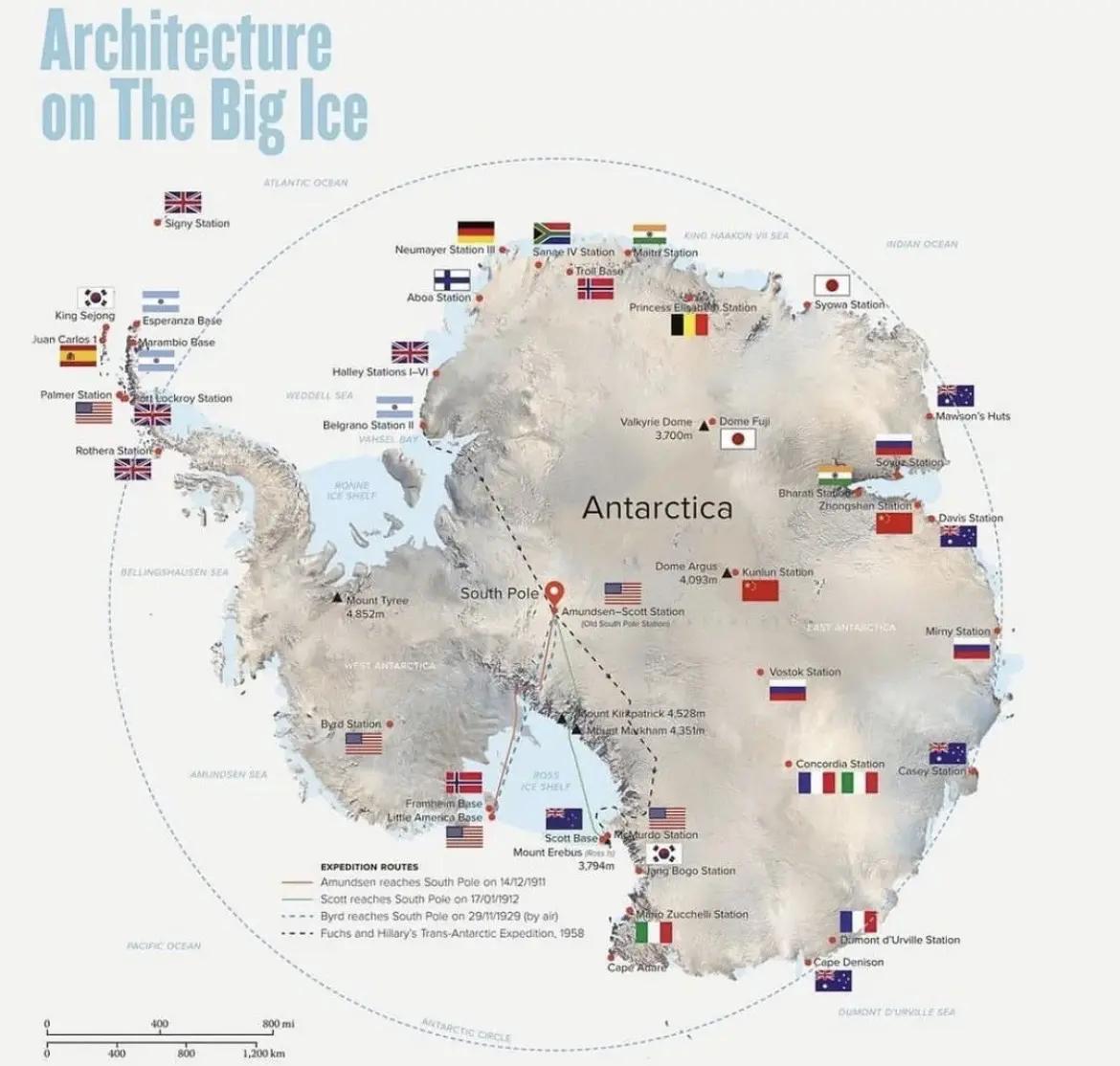

全球39个国家建了150多个科考站,但大多在边缘地带,真正能深入内陆的只有6座,中国、美国、日本等国各占一座。

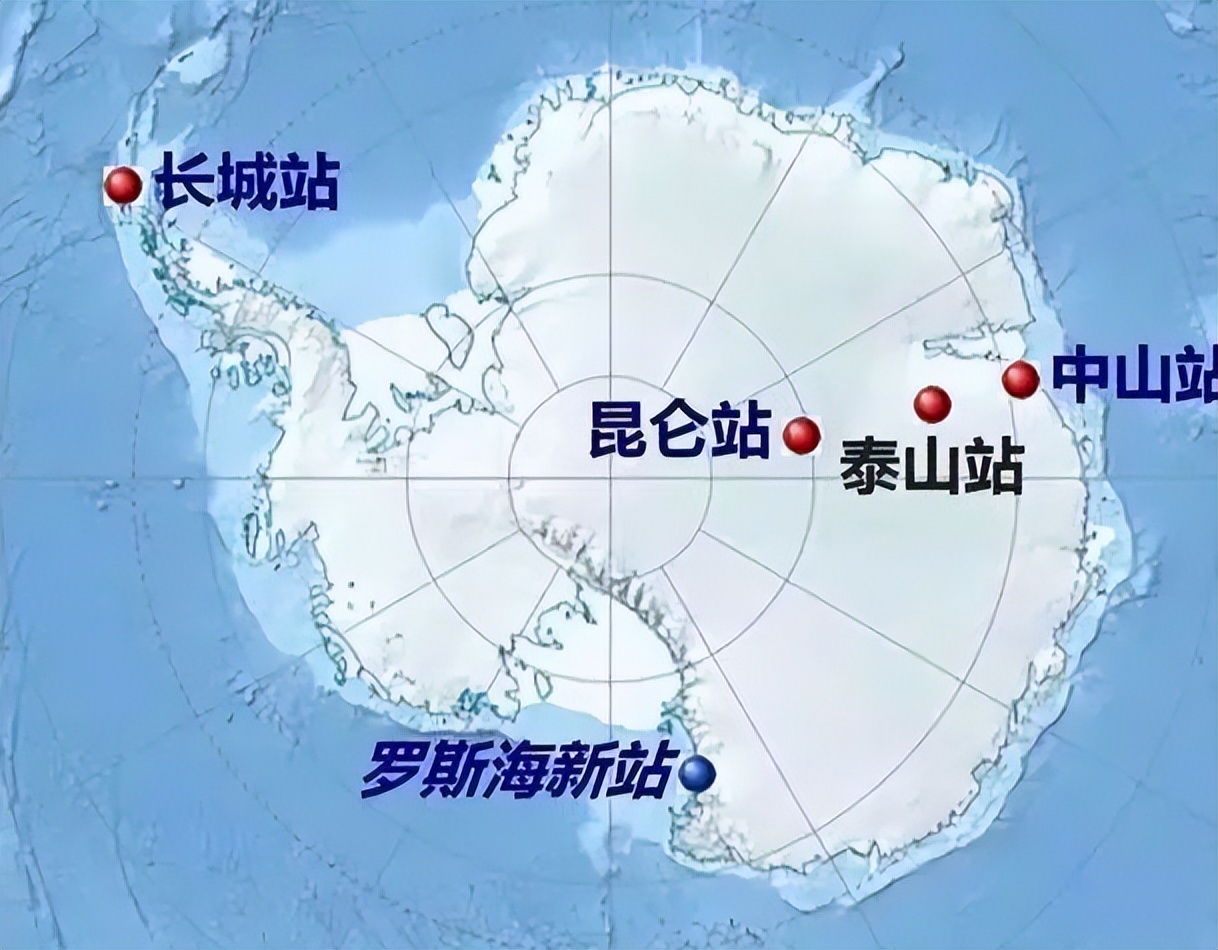

中国目前有5个科考站,2024年开站的秦岭站刚完成首次越冬考察,标志着咱们进入“三站越冬”时代。

秦岭站的技术特别亮眼,装了风、光、氢、储多能互补系统,新能源利用率超过60%,不用老烧燃料,真正做到了绿色科考。

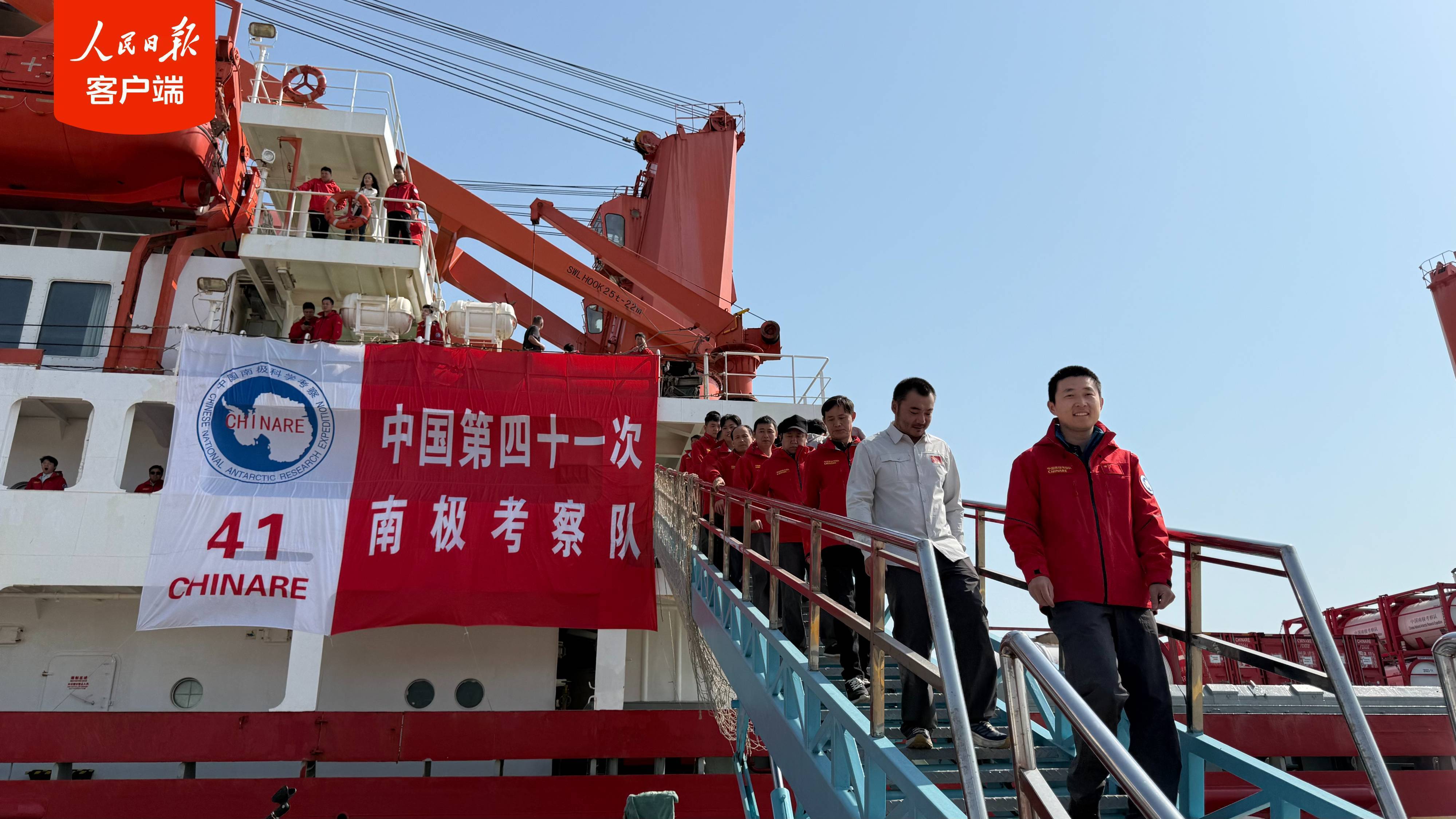

第41次南极考察时,咱们还搞了不少突破,在阿蒙森海挖了8.67米长的沉积物岩芯,能看清百万年前的环境变化。

冰下潜标更是创下纪录,连续观测1407天没断过,还首次在南极内陆搞了主动源地震勘探,技术达到国际先进水平。

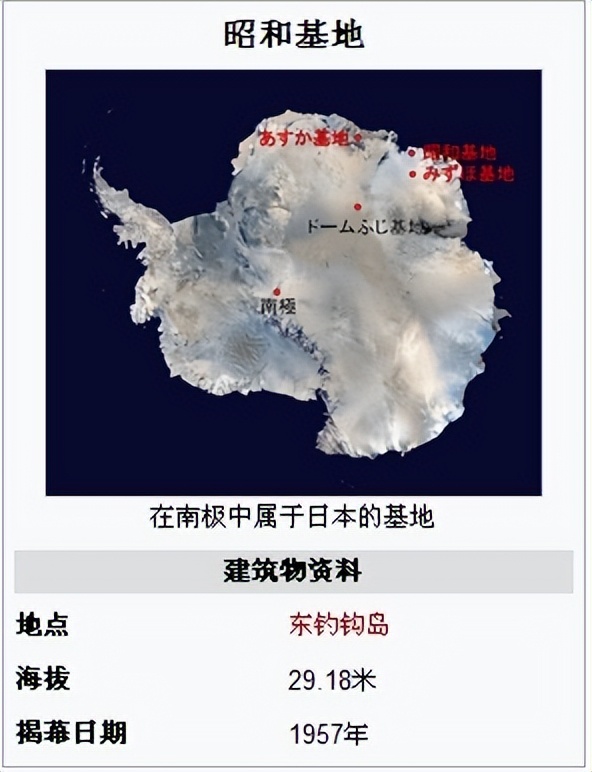

日本的昭和基地也不含糊,里面有60多座建筑,装了专门的天体观测、气象监测设备。

他们还搞了技术突破,能用无人机飞到10千米高空采样观测,不用人冒险就能收集数据,效率比传统方法高多了。

更关键的是,日本和美国、俄罗斯走得很近,经常合作搞科研,其实暗地里在共享资源勘探的数据,为将来做准备。

不过在环保这件事上,各国的做法差别挺大。

中国建站时会专门划保护区,把企鹅栖息地、植被带保护起来。

科考队还定期清理站周边的垃圾,连队员集训都要学环保知识,生怕破坏南极的生态。

日本就不一样了,嘴上说搞科研,实际一直在偷偷捞好处。

借着“科研捕鲸”的名义杀鲸鱼,还在磷虾核心产区大量捕捞。

2024到2025捕捞季,南极磷虾的捕捞限额本来快用完了,日本还在磷虾捕食者的核心觅食地作业,把捕捞季都提前逼停了。

说起来,日本对南极的图谋已经延续了一百多年,每一步都算得清清楚楚,从没真正放弃过。

1910年白濑矗的探险不是单纯的科学考察,而是为了摸清南极的地理和资源,相当于踩点。

1958年建昭和基地,选在南极内陆的关键位置,就是想先占块好地,万一将来领土问题重提,自己有话语权。

1959年《南极条约》签署时,日本拼尽全力挤进去,成为12个原始缔约国之一,这样就能参与规则制定。

这些年,日本表面上遵守条约,暗地里没少搞动作。

他们采了3028米深的冰芯,收集了上万枚陨石,这些数据都是未来的资本。

在磷虾捕捞上,日本更是老手,从上世纪60年代就开始干,现在每年的捕捞量都排在世界前列,赚了不少钱。

他们还和美俄合作搞资源调研,专门研究南极矿产的开采技术,说白了就是在攒经验、等机会。

这个机会,就是2048年。

因为《南极条约》里的矿产开采禁令,最晚到2048年就到期了,到时候规则可能会变。

日本心里打得明白,只要禁令一松动,自己有技术、有数据、有国际合作关系,肯定能先抢到优质资源。

毕竟日本是岛国,资源匮乏,又担心海平面上升,一直想着找块“备用领地”,南极这么大的无主地,自然成了目标。

可2048年之后,南极真能平静吗?现在的种种迹象,已经露出了治理裂痕。

就说磷虾捕捞吧,之前划定的分区限额到期后没续上,2024到2025季一下捞了51.8万吨,占了全年配额的84%,只能提前关闭捕捞季。

英国提议减配额,中国、俄罗斯觉得不符合科学评估,双方吵不出结果,核心区域的管控等于形同虚设。

各国对2048年后的规则更是分歧严重。

有的国家想彻底禁止开采,有的想放开搞“可持续开发”,谁也说服不了谁。

更麻烦的是旅游业,这些年去南极的游客越来越多,游轮排放、人类活动都在破坏脆弱的生态,却没统一的管理办法。

要是这些问题解决不了,2048年很可能引发“新圈地运动”。

南极已发现220多种矿产,各国肯定会抢着划范围。

生态风险更要命,南极冰盖要是融化60米,全球沿海城市都会被淹,上海、纽约这些大城市都逃不掉,关乎全人类的生存。

好在已经有国家在推动改变。中国就牵头搞了金砖国家的环南极考察,还和俄罗斯合作开展钻探项目,不搞单打独斗。

咱们还推动在磷虾捕捞中用电子监控和区块链追溯,确保大家都按规矩来,避免过度捕捞。

其实南极从来不是某国的猎物,而是全人类的共同遗产。

这里的冰芯记录着地球的过去,淡水资源关系着未来的生存。

2048年不是资源争夺的起点,而该是全球共治的新开始。

要是能建立资源开发收益共享机制,让每个国家都能受益。

再强化《马德里议定书》的执行力,把环保放在第一位,南极才能真正成为科研圣地,而不是冲突战场。

毕竟在地球这个“大家庭”里,没有谁能独善其身。南极的未来,从来不是某国的图谋能决定的,而是要看全人类能不能放下分歧、携手守护。