长沙街头的一段监控视频,将49个普通路人推向了网络热点。

一位老人摔倒后,33分钟里,49人路过却无人搀扶,最终老人不幸离世。

家属悲愤之下将所有路人告上法庭,索赔每人14万元的诉求。

“扶不扶”这个老话题,再次成为了社会道德与法律边界的讨论点。

监控画面里的每一秒,都看的心疼,但是……

有人脚步匆匆瞥了一眼便离去,有人驻足犹豫几秒后转身,有人掏出手机似乎想做些什么,最终还是收起了设备。

33分钟,从老人倒地到失去生命体征,时间流失在路人的迟疑中。

家属在法庭上声音哽咽:“他们哪怕有人打个120,我父亲或许都能活下来。”

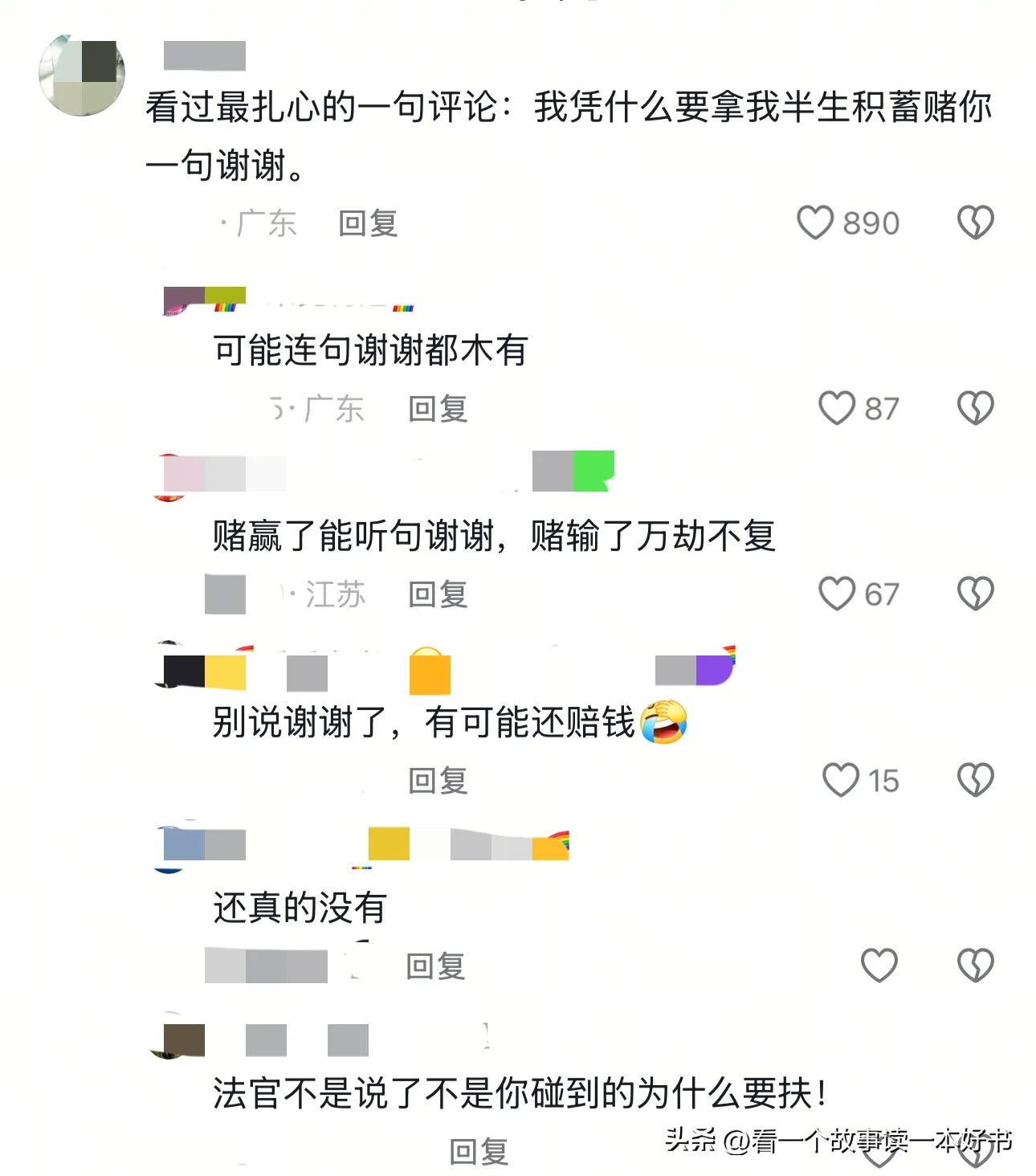

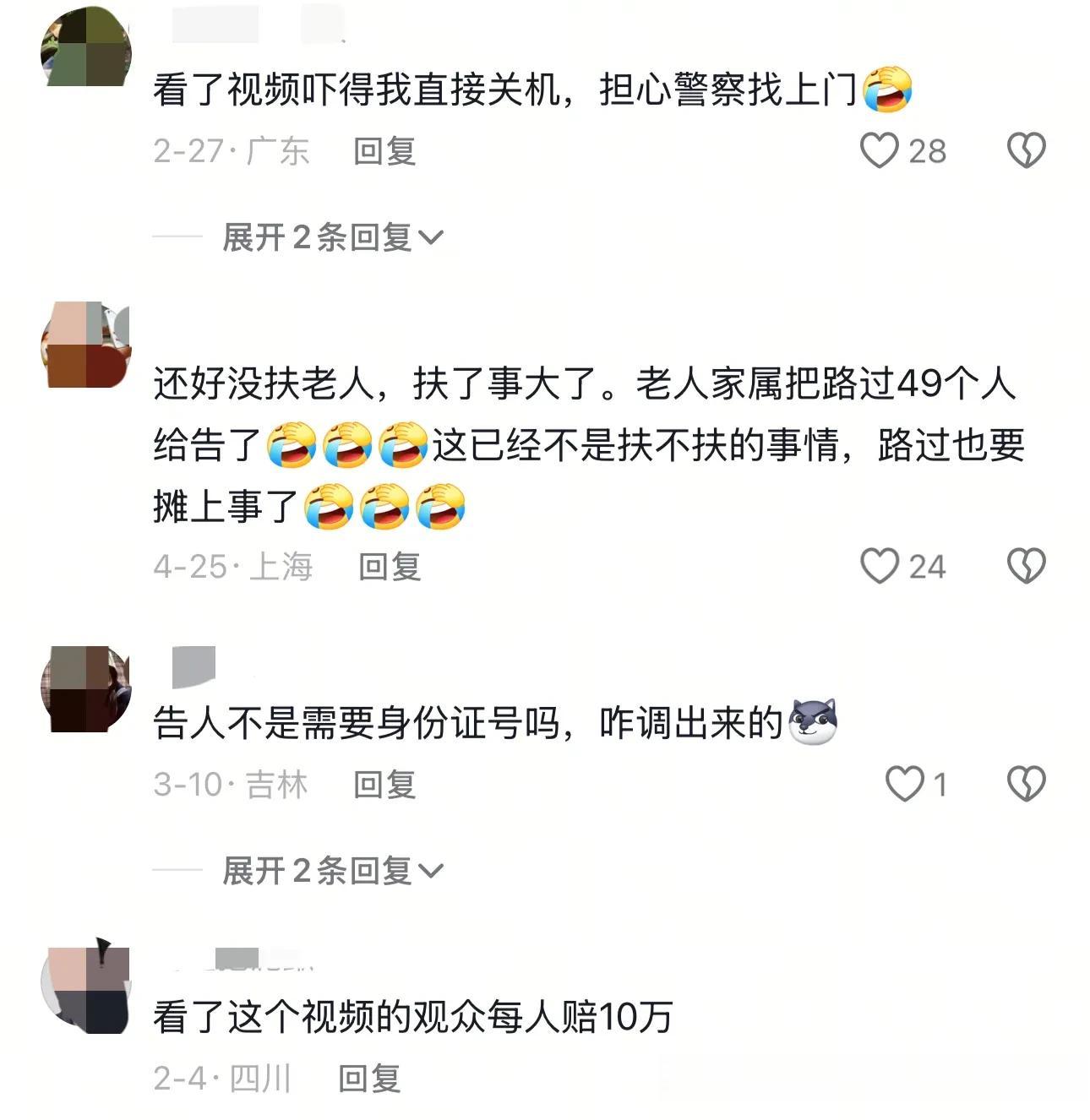

这场诉讼引发的争议,让网友议论纷纷。

支持者认为,见死不救虽未入刑,却违背了最基本的社会公德,家属的索赔是对“冷漠”的抗议。

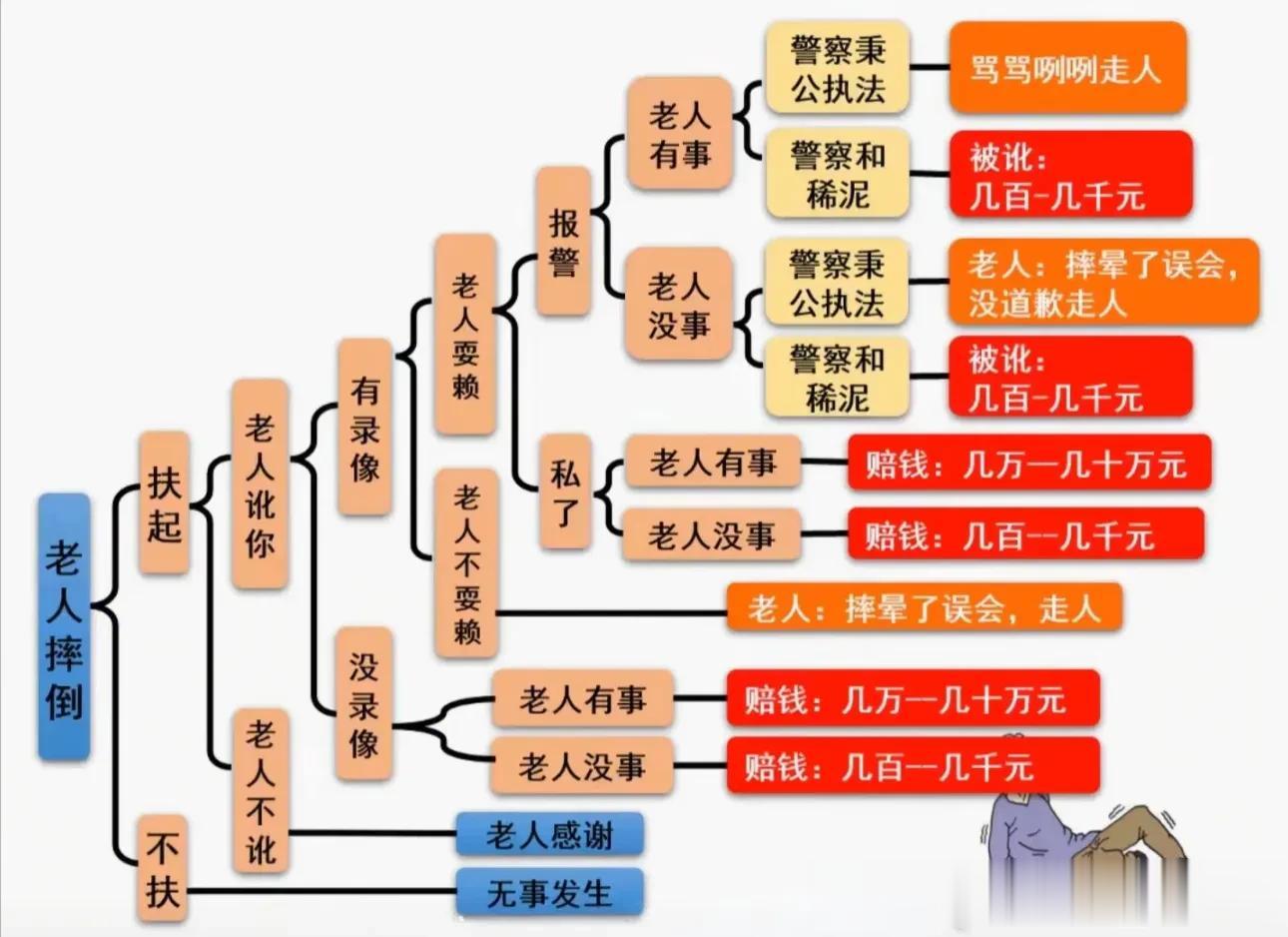

反对者也有道理,路人“不扶”,背后藏着许多的现实顾虑:多年前“扶老人被讹”的新闻也有很多,普通民众缺乏专业急救知识,担心自己的善意会变成无尽的麻烦。

就像一位网友的留言:“我不是不想扶,是不敢赌,赌不起自己的积蓄,赌不起家人的生活。”

其实,我们关注的从来不仅仅是“49人是否该赔钱”,而是我们该如何搭建一个让“善意敢落地”的环境。

法律层面,我国尚未将“见死不救”纳入刑事责任,但近年来多地已出台“好人法”,明确对救助者实行“免责保护”。

社会层面,急救知识的普及、监控设备的完善,也在为“敢扶”、“能扶”铺路。

可现实是,当个体面对倒地老人时,我们仍然会为了“道德义务”与“自我保护”而犹豫不决。